目录

快速导航-

三农资讯 | 国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告(2024年)》

三农资讯 | 国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告(2024年)》

-

三农资讯 | 《中国县域高质量发展报告2025》发布

三农资讯 | 《中国县域高质量发展报告2025》发布

-

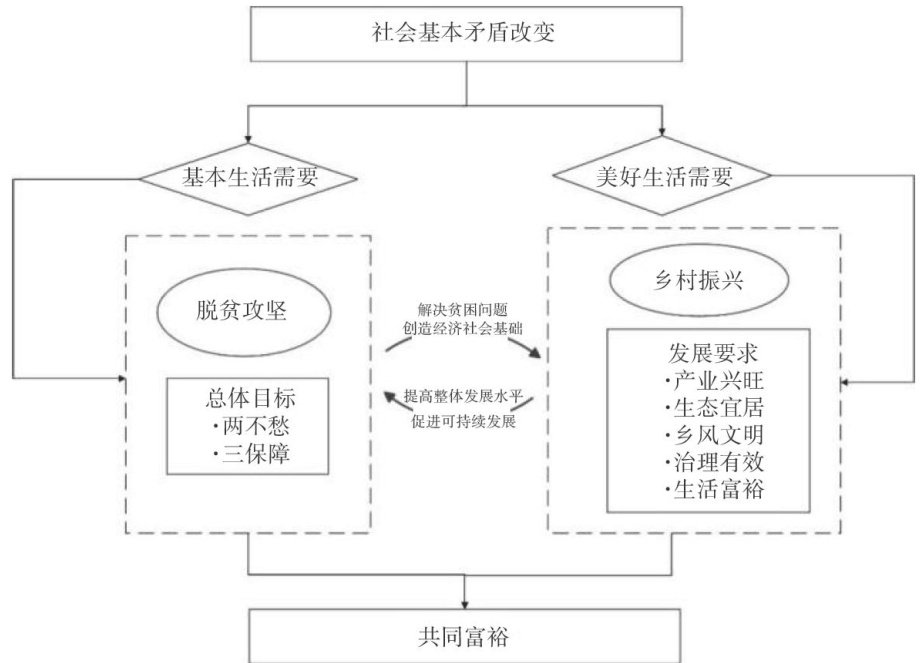

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 脱贫攻坚与乡村振兴耦合协调发展的时空演变特征及影响因素

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 脱贫攻坚与乡村振兴耦合协调发展的时空演变特征及影响因素

-

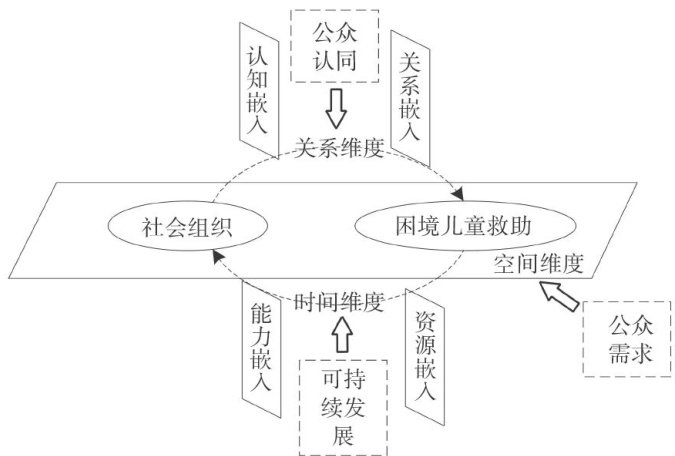

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 社会组织嵌入农村困境儿童救助问题研究

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 社会组织嵌入农村困境儿童救助问题研究

-

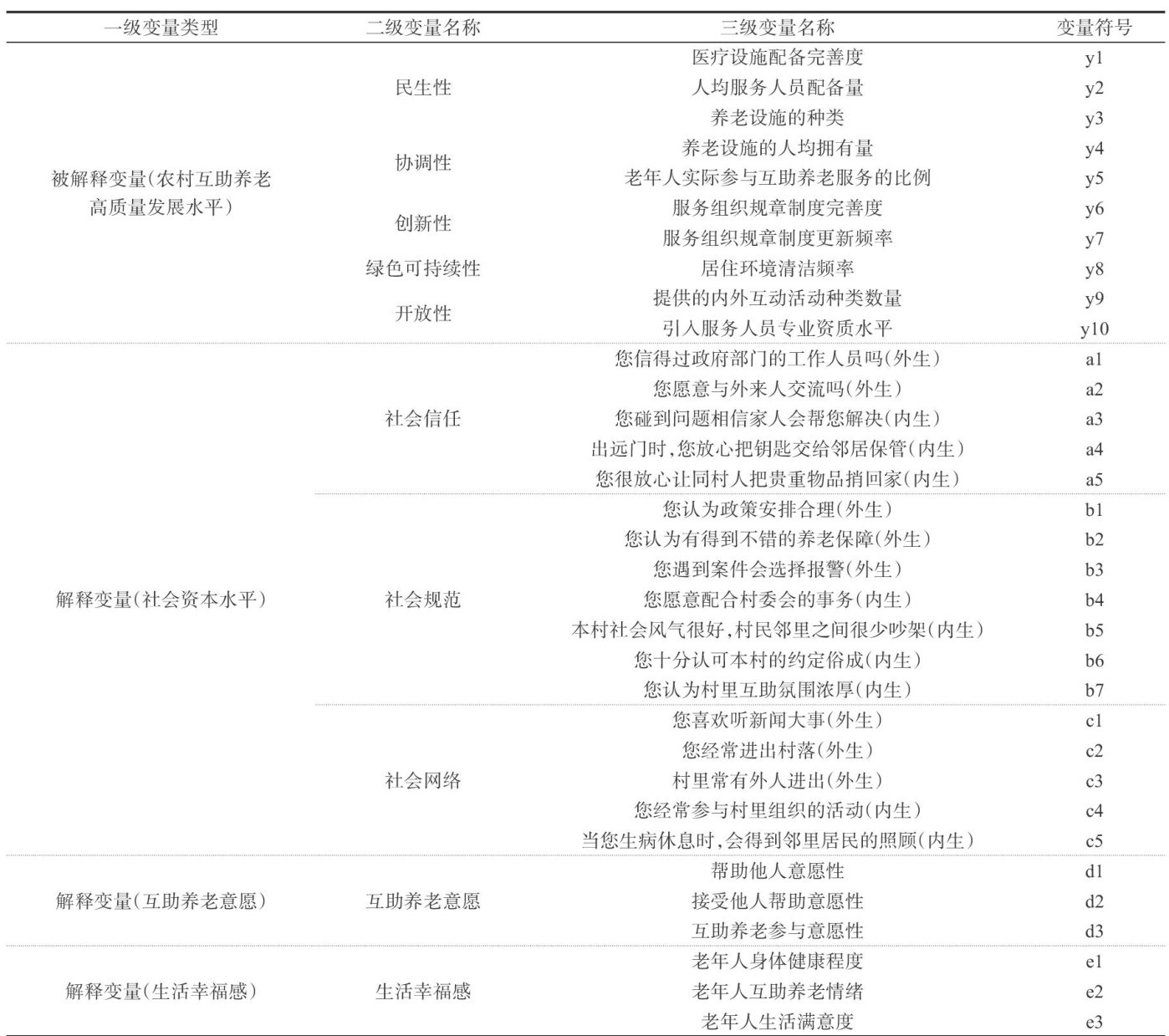

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 农村互助养老高质量发展影响因素

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 农村互助养老高质量发展影响因素

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 从物理迁移到心理嵌入:易地搬迁社区移民社会融入何以实现

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 从物理迁移到心理嵌入:易地搬迁社区移民社会融入何以实现

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 乡村振兴背景下返乡青年身份适应的现实困境与应对路径

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 乡村振兴背景下返乡青年身份适应的现实困境与应对路径

-

乡村振兴 | 基于“织补”理论的汉水流域传统村落发展规划策略

乡村振兴 | 基于“织补”理论的汉水流域传统村落发展规划策略

-

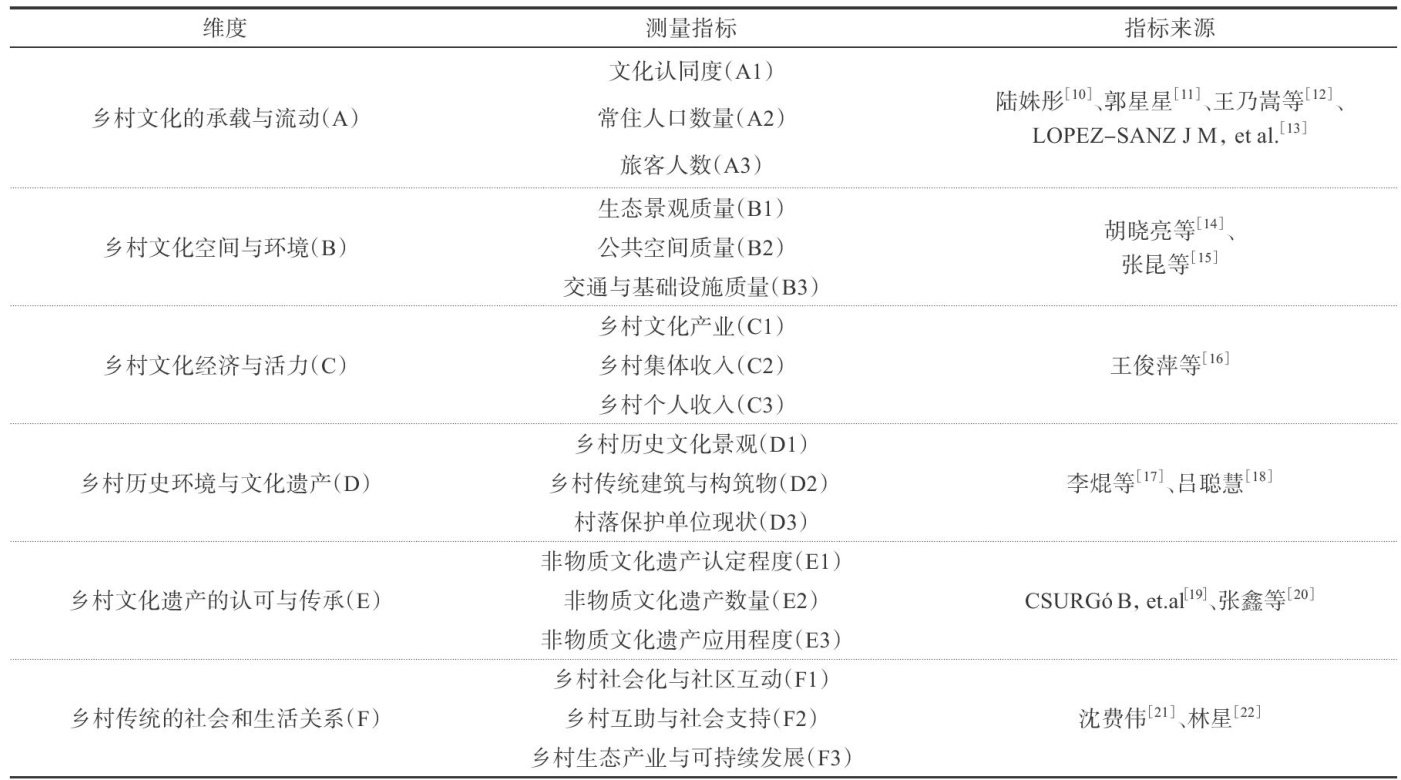

乡村振兴 | 中国热带地区传统乡村文化的认知差异与可持续发展建议

乡村振兴 | 中国热带地区传统乡村文化的认知差异与可持续发展建议

-

乡村振兴 | 茂名市农耕文化挖掘与传承的困境及对策

乡村振兴 | 茂名市农耕文化挖掘与传承的困境及对策

-

乡村振兴 | 边境地区基层党组织引领农业农村现代化的挑战与对策

乡村振兴 | 边境地区基层党组织引领农业农村现代化的挑战与对策

-

乡村振兴 | 乡村振兴背景下的艺术乡建策略探索

乡村振兴 | 乡村振兴背景下的艺术乡建策略探索

-

乡村振兴 | 新质生产力赋能城乡融合发展的逻辑与进路

乡村振兴 | 新质生产力赋能城乡融合发展的逻辑与进路

-

乡村振兴 | 中国特色乡村振兴路径下“空心村”的聚变策略与路径

乡村振兴 | 中国特色乡村振兴路径下“空心村”的聚变策略与路径

-

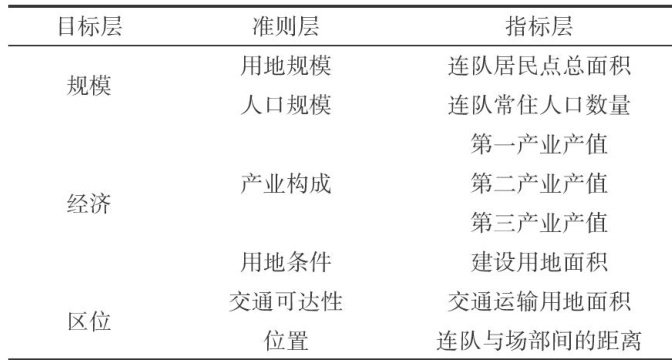

乡村振兴 | 热带垦区居民点空间结构特征及发展动力研究

乡村振兴 | 热带垦区居民点空间结构特征及发展动力研究

-

乡村振兴 | 农村能源革命助力乡村振兴的路径研究

乡村振兴 | 农村能源革命助力乡村振兴的路径研究

-

农业经济管理 | 新质生产力赋能广西农业高质量发展:内在逻辑、现实掣肘与实践进路

农业经济管理 | 新质生产力赋能广西农业高质量发展:内在逻辑、现实掣肘与实践进路

-

农业经济管理 | 乡村振兴视域下生态旅游发展路径研究

农业经济管理 | 乡村振兴视域下生态旅游发展路径研究

-

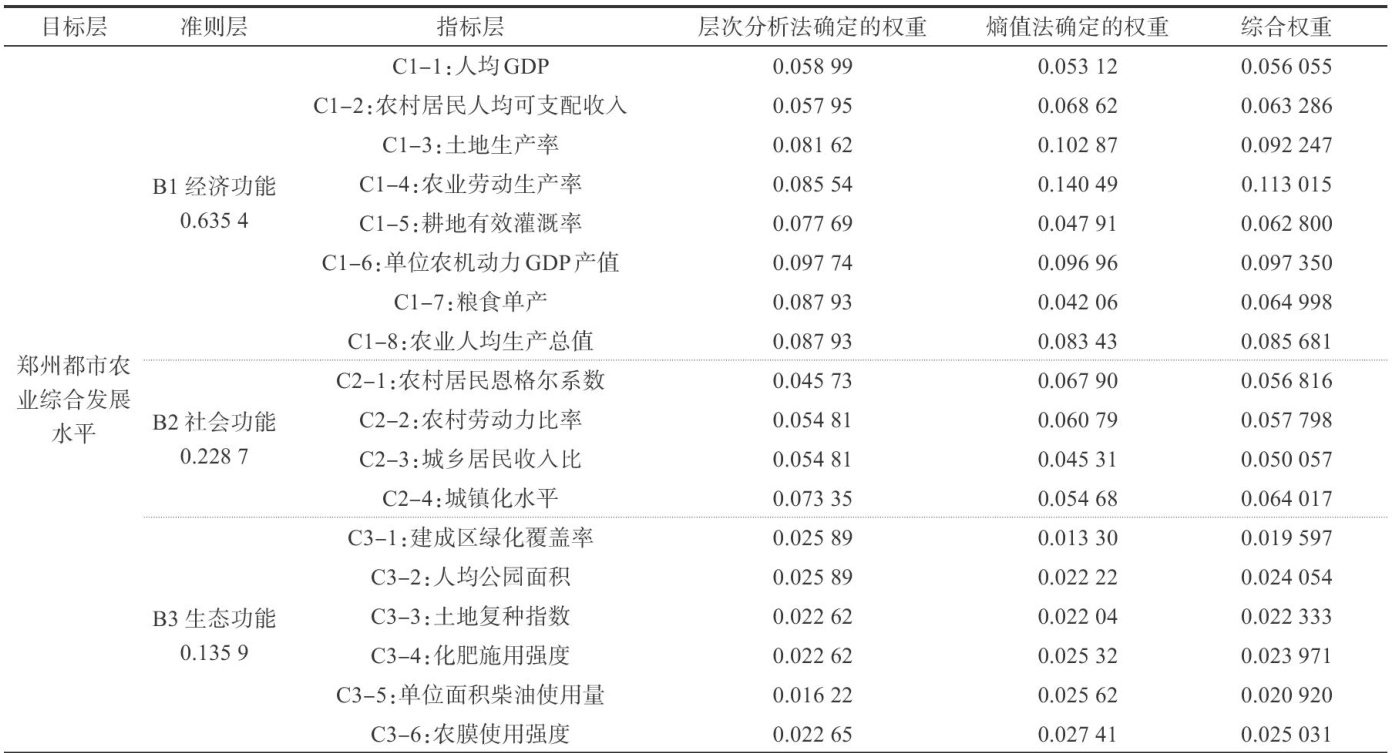

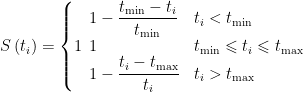

农业经济管理 | 郑州都市农业能级评估与破障路径

农业经济管理 | 郑州都市农业能级评估与破障路径

-

农业经济管理 | 乡村振兴视域下潭布番薯干产业品牌建设策略研究

农业经济管理 | 乡村振兴视域下潭布番薯干产业品牌建设策略研究

-

农业经济管理 | 乡村振兴视域下村级集体经济发展路径

农业经济管理 | 乡村振兴视域下村级集体经济发展路径

-

农业经济管理 | 赤峰市文旅融合促进农民收入增长的机制和建议

农业经济管理 | 赤峰市文旅融合促进农民收入增长的机制和建议

-

农业经济管理 | 乡村旅游与生态产品价值实现的协同路径研究

农业经济管理 | 乡村旅游与生态产品价值实现的协同路径研究

-

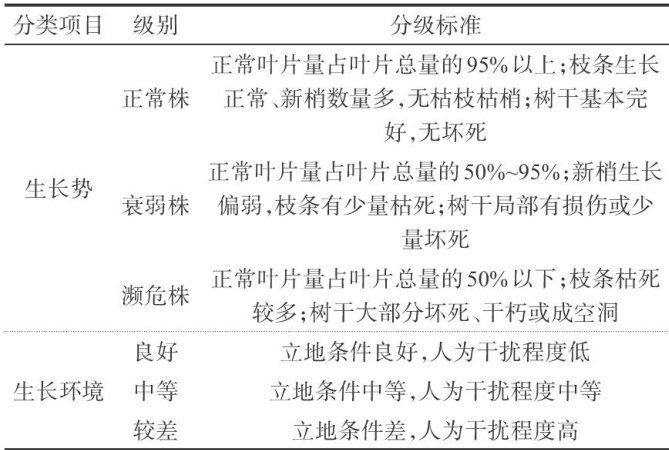

林业·园林 | 兴安盟古树名木现状调查与保护对策

林业·园林 | 兴安盟古树名木现状调查与保护对策

-

林业·园林 | 两种优秀地被植物在宝鸡地区的引种驯化及应用

林业·园林 | 两种优秀地被植物在宝鸡地区的引种驯化及应用

-

资源·环境·生态 | 鄯善县景观格局及生态风险分析

资源·环境·生态 | 鄯善县景观格局及生态风险分析

-

资源·环境·生态 | 安顺蜂糖李种植气候适宜性区划

资源·环境·生态 | 安顺蜂糖李种植气候适宜性区划

-

资源·环境·生态 | 新发展格局下农村生态环境整治的技术集成路径与策略选择逻辑

资源·环境·生态 | 新发展格局下农村生态环境整治的技术集成路径与策略选择逻辑

-

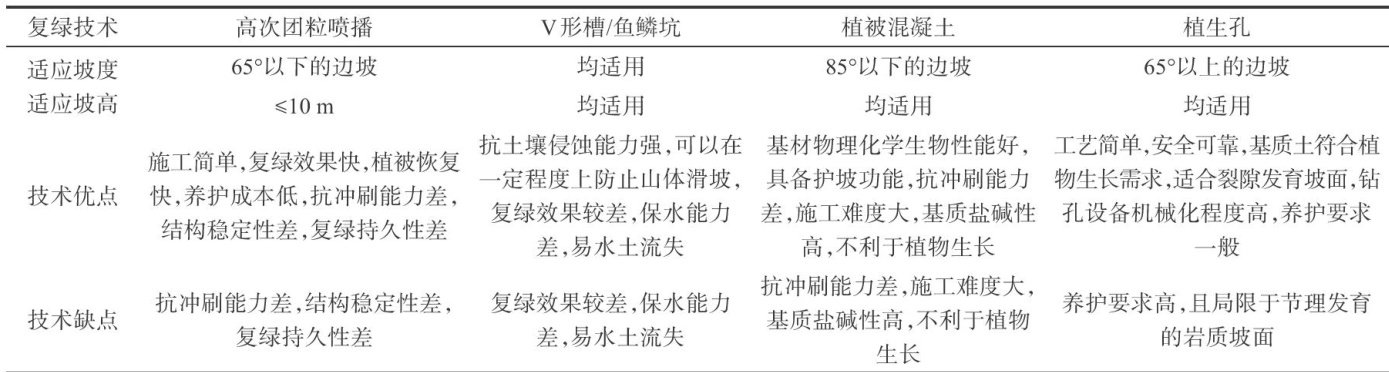

资源·环境·生态 | 植生孔在高陡岩质边坡复绿中的应用

资源·环境·生态 | 植生孔在高陡岩质边坡复绿中的应用

-

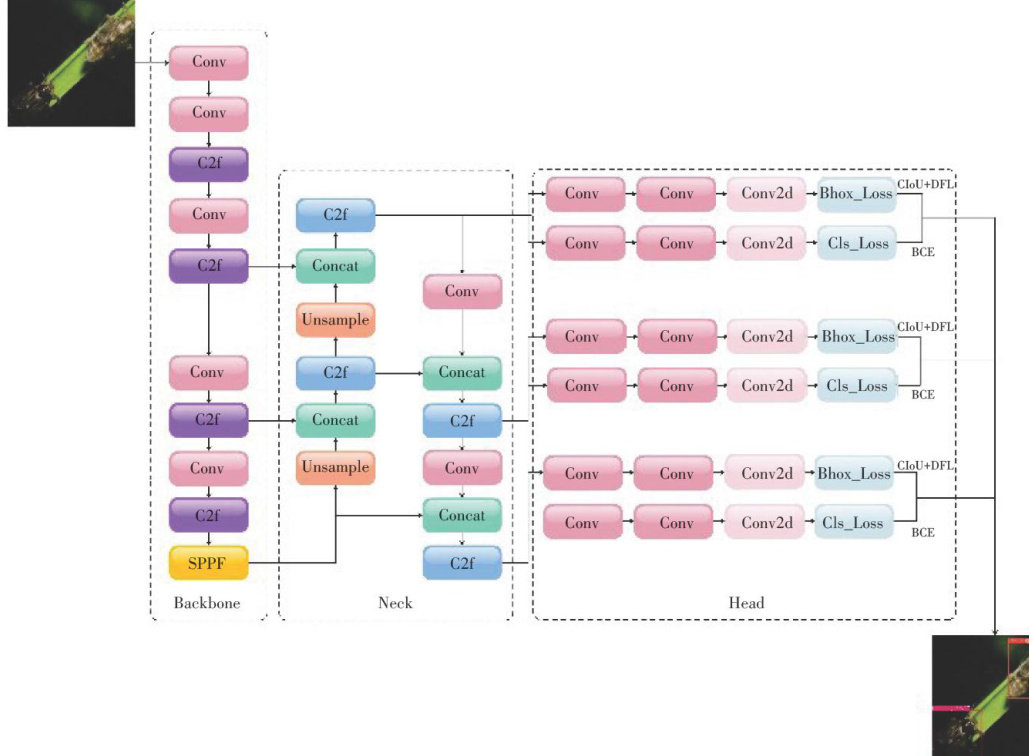

现代农业工程 | 基于YOLOv8的水稻病虫害识别模型及其移动端部署研究

现代农业工程 | 基于YOLOv8的水稻病虫害识别模型及其移动端部署研究

-

现代农业工程 | 生物制药在农业领域中的应用回顾与展望

现代农业工程 | 生物制药在农业领域中的应用回顾与展望

-

现代农业工程 | 基于系统聚类法优化广西四大干流水质监测站点的研究

现代农业工程 | 基于系统聚类法优化广西四大干流水质监测站点的研究

登录

登录