目录

快速导航-

三农资讯 | 农业农村部等十部门发布《促进农产品消费实施方案》

三农资讯 | 农业农村部等十部门发布《促进农产品消费实施方案》

-

三农资讯 | 两部门发文加强金融服务农村改革推进乡村全面振兴

三农资讯 | 两部门发文加强金融服务农村改革推进乡村全面振兴

-

三农资讯 | 农业农村部加快奶业纾困 促进奶业高质量发展

三农资讯 | 农业农村部加快奶业纾困 促进奶业高质量发展

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 河南省宜居宜业和美乡村建设水平评价基于中部六省比较视角

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 河南省宜居宜业和美乡村建设水平评价基于中部六省比较视角

-

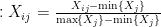

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 艺术乡建中文化主体性的转型与重构

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 艺术乡建中文化主体性的转型与重构

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 新发展理念下艺术乡建助力岭南乡村振兴的发展路径研究

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 新发展理念下艺术乡建助力岭南乡村振兴的发展路径研究

-

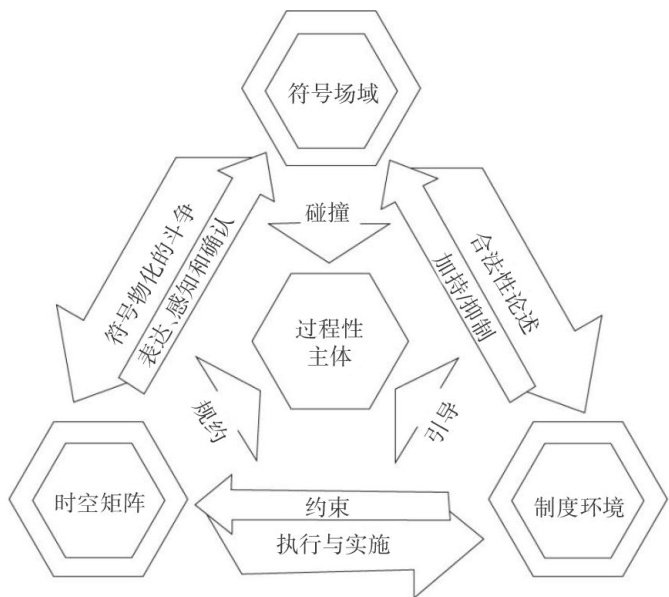

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 村民自我管理素养赋能和美乡村建设的传导机制

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 村民自我管理素养赋能和美乡村建设的传导机制

-

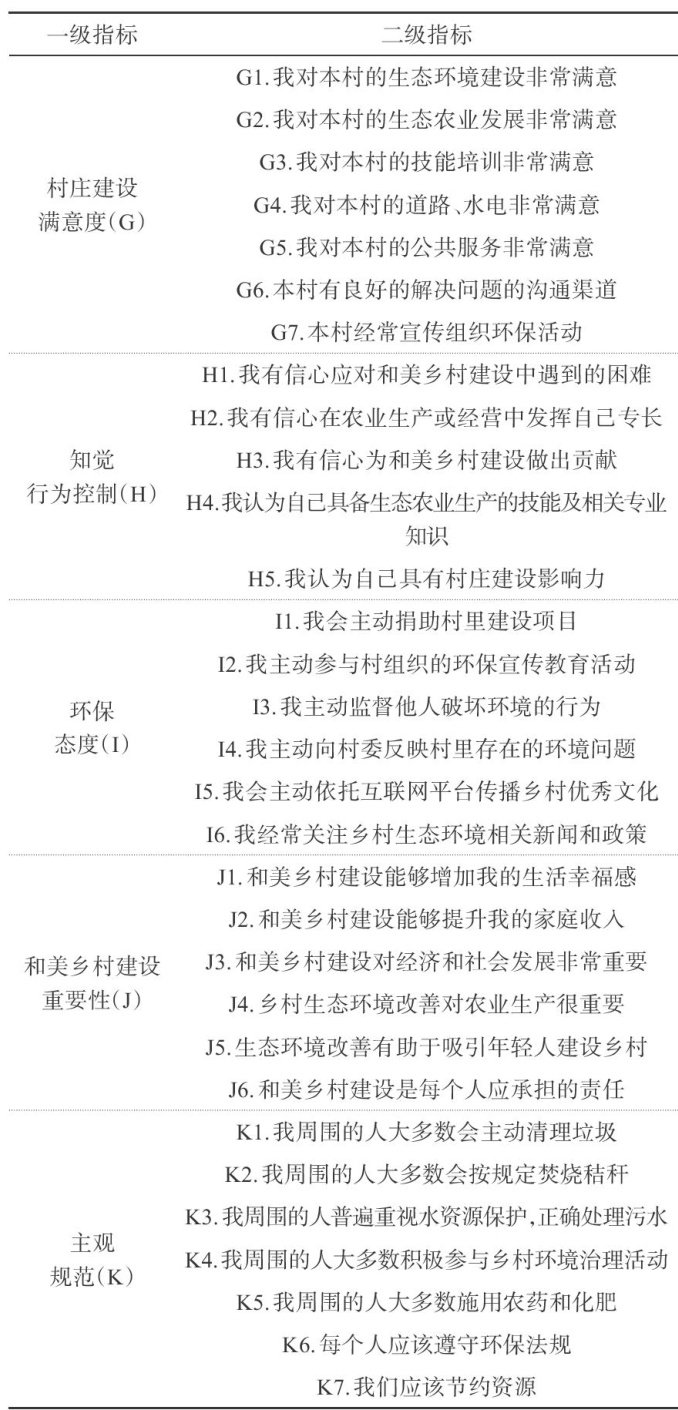

乡村振兴 | 情感地理视角下的“城归补位”行动机制研究

乡村振兴 | 情感地理视角下的“城归补位”行动机制研究

-

乡村振兴 | 城乡融合背景下特色小镇健康发展路径研究

乡村振兴 | 城乡融合背景下特色小镇健康发展路径研究

-

乡村振兴 | 郑州都市圈乡村青年科技人才就业创业支持政策评价研究

乡村振兴 | 郑州都市圈乡村青年科技人才就业创业支持政策评价研究

-

乡村振兴 | 河南省农业文化遗产保护存在的问题及应对策略

乡村振兴 | 河南省农业文化遗产保护存在的问题及应对策略

-

乡村振兴 | 乡村振兴视域下农村养老与基层治理协同发展研究

乡村振兴 | 乡村振兴视域下农村养老与基层治理协同发展研究

-

乡村振兴 | 乡村振兴视域下我国易地扶贫搬迁后续发展策略研究

乡村振兴 | 乡村振兴视域下我国易地扶贫搬迁后续发展策略研究

-

乡村振兴 | 以农村基层党组织建设引领乡村振兴的理论意蕴和现实路径

乡村振兴 | 以农村基层党组织建设引领乡村振兴的理论意蕴和现实路径

-

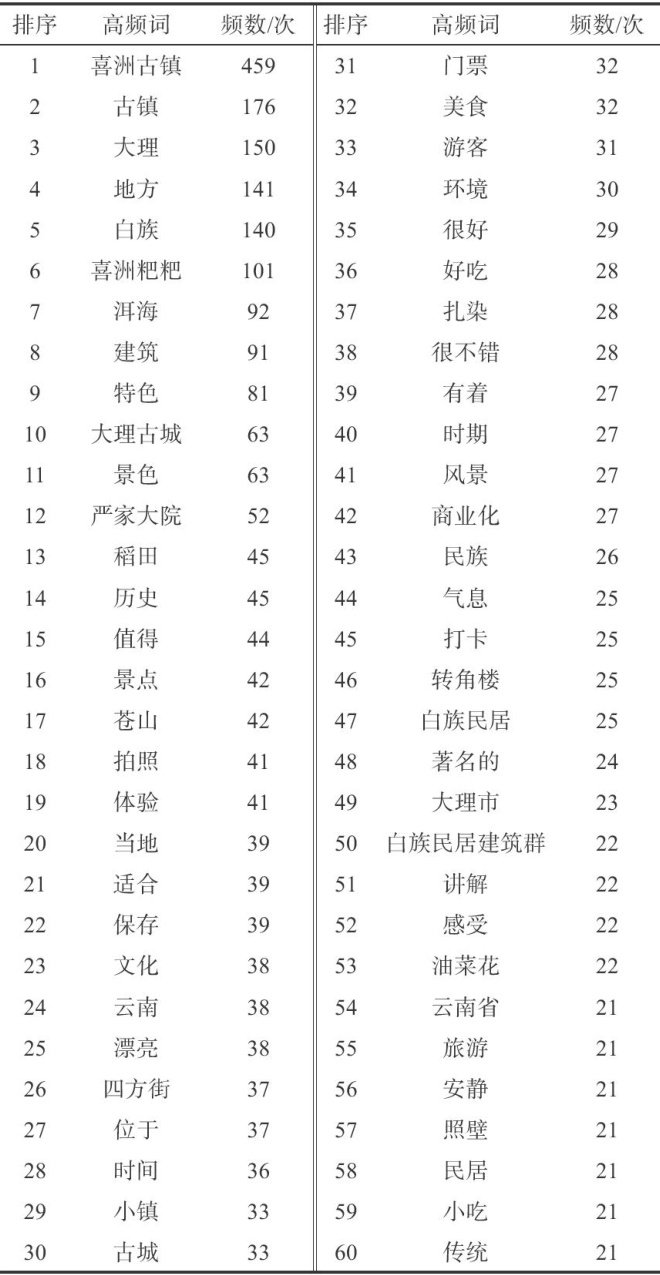

农业经济管理 | 喜洲古镇游客感知形象的网络文本挖掘与分析

农业经济管理 | 喜洲古镇游客感知形象的网络文本挖掘与分析

-

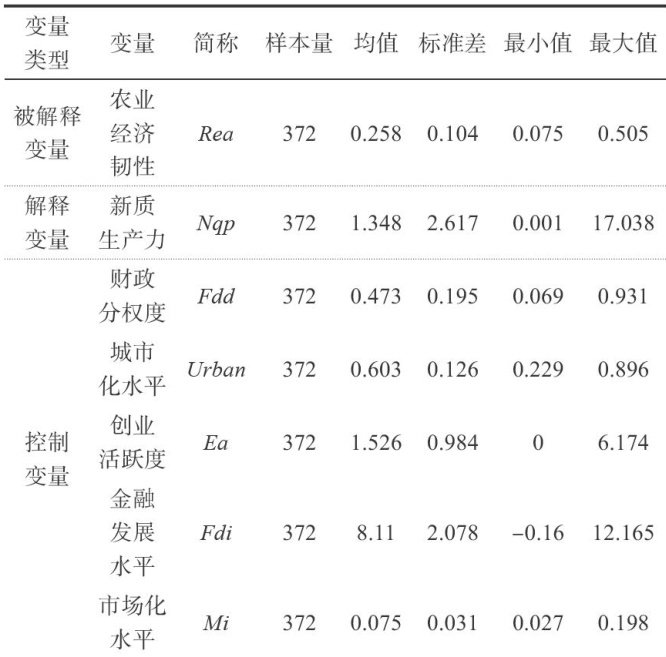

农业经济管理 | 数字赋能与智能驱动:新质生产力提升农业经济韧性的双路径

农业经济管理 | 数字赋能与智能驱动:新质生产力提升农业经济韧性的双路径

-

农业经济管理 | 数字普惠金融促进黑龙江省农村金融可持续发展的机制与路径

农业经济管理 | 数字普惠金融促进黑龙江省农村金融可持续发展的机制与路径

-

农业经济管理 | 临清桑黄产业高质量发展路径

农业经济管理 | 临清桑黄产业高质量发展路径

-

农业经济管理 | 乡村振兴背景下农产品品牌建设策略研究

农业经济管理 | 乡村振兴背景下农产品品牌建设策略研究

-

农业经济管理 | 县域经济视角下茶文商旅深度融合发展的建议

农业经济管理 | 县域经济视角下茶文商旅深度融合发展的建议

-

农业经济管理 | 芜湖市农业新质生产力发展现状与对策

农业经济管理 | 芜湖市农业新质生产力发展现状与对策

-

农艺·园艺 | 有机肥氮替代部分化肥氮对旱作区马铃薯生长的影响

农艺·园艺 | 有机肥氮替代部分化肥氮对旱作区马铃薯生长的影响

-

农艺·园艺 | 27个引种茶树的抗寒性鉴定与评价

农艺·园艺 | 27个引种茶树的抗寒性鉴定与评价

-

农艺·园艺 | 基于无人机遥感技术的大豆长势监测及变量施肥技术研究

农艺·园艺 | 基于无人机遥感技术的大豆长势监测及变量施肥技术研究

-

林业·园林 | 榆林市沙区罗布麻人工栽培技术

林业·园林 | 榆林市沙区罗布麻人工栽培技术

-

林业·园林 | 基于遥感技术的林草资源动态监测与林业发展评估

林业·园林 | 基于遥感技术的林草资源动态监测与林业发展评估

-

资源·环境·生态 | 改性砂糖橘皮纤维对血清蛋白的吸附特性研究

资源·环境·生态 | 改性砂糖橘皮纤维对血清蛋白的吸附特性研究

-

资源·环境·生态 | 瓜州县鸟类资源调查与保护措施

资源·环境·生态 | 瓜州县鸟类资源调查与保护措施

-

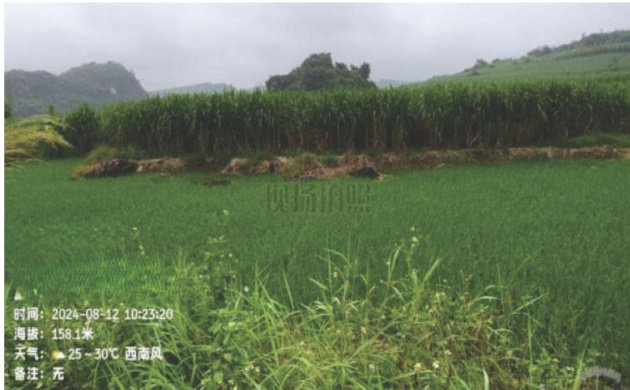

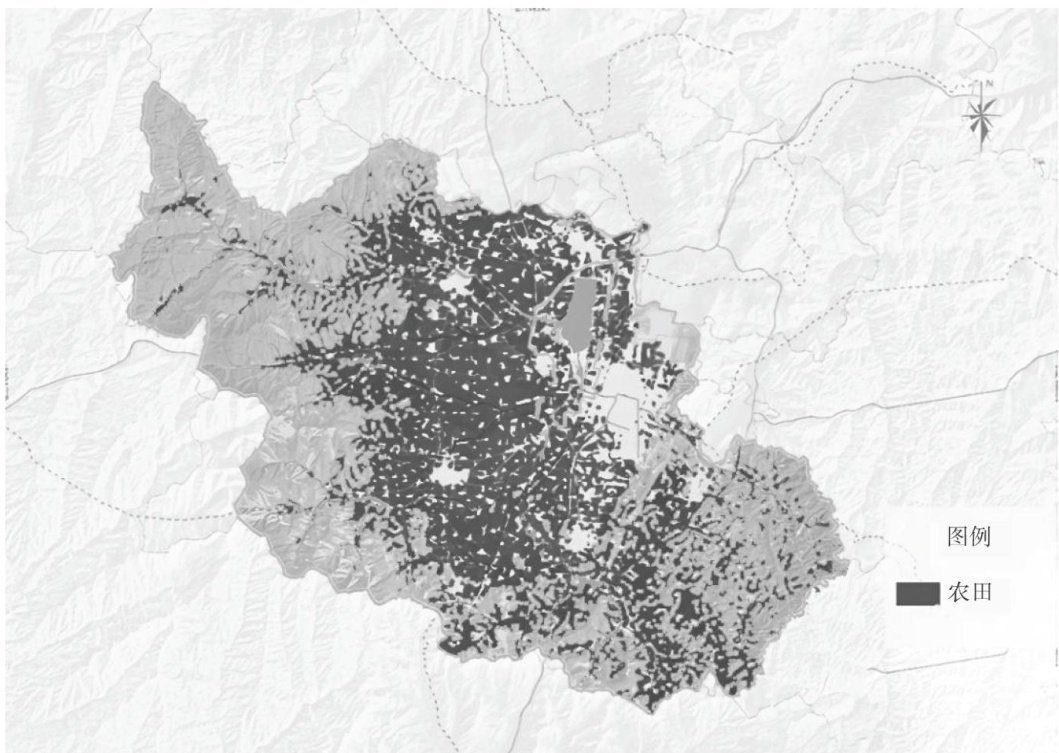

资源·环境·生态 | 江州区特定农产品禁止生产区划分问题及建议

资源·环境·生态 | 江州区特定农产品禁止生产区划分问题及建议

-

资源·环境·生态 | 漳泽湖流域农业农村污染治理策略

资源·环境·生态 | 漳泽湖流域农业农村污染治理策略

-

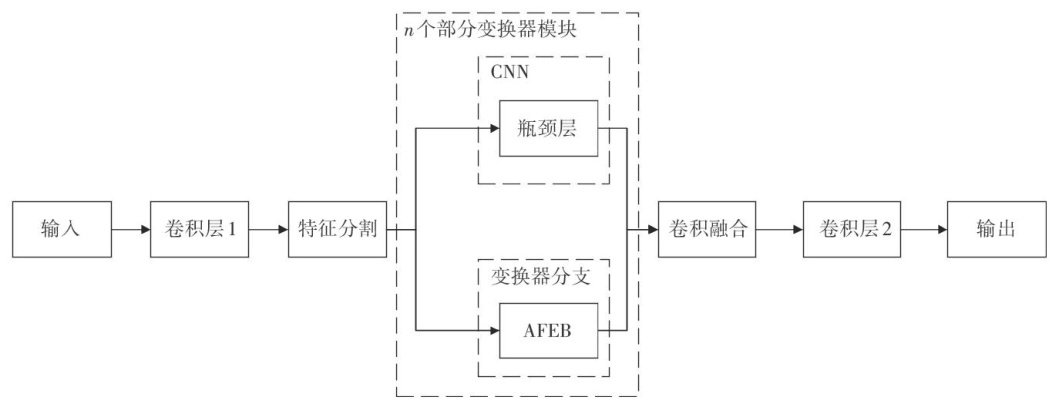

现代农业工程 | 基于CRM-YOLOv11的自然环境下番茄病害检测研究

现代农业工程 | 基于CRM-YOLOv11的自然环境下番茄病害检测研究

-

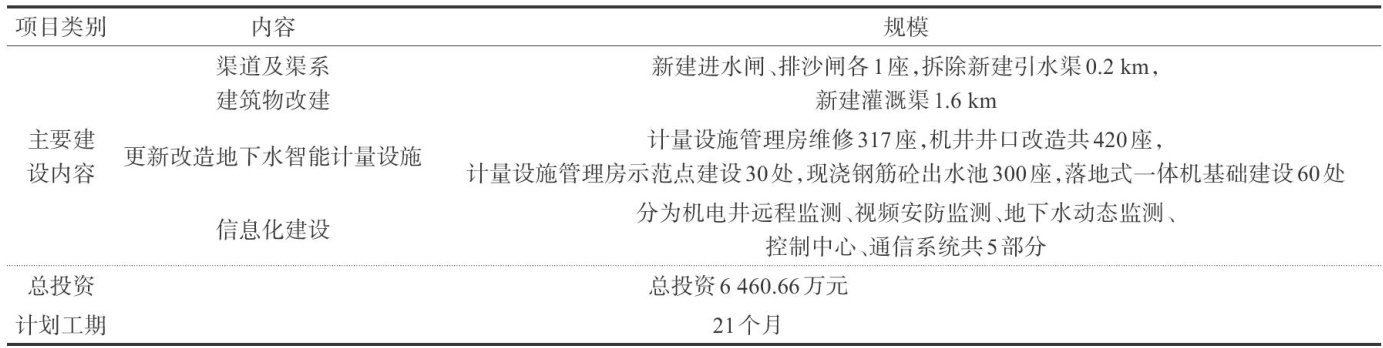

现代农业工程 | 金羊灌区续建配套与节水改造工程实践与优化方案探讨

现代农业工程 | 金羊灌区续建配套与节水改造工程实践与优化方案探讨

-

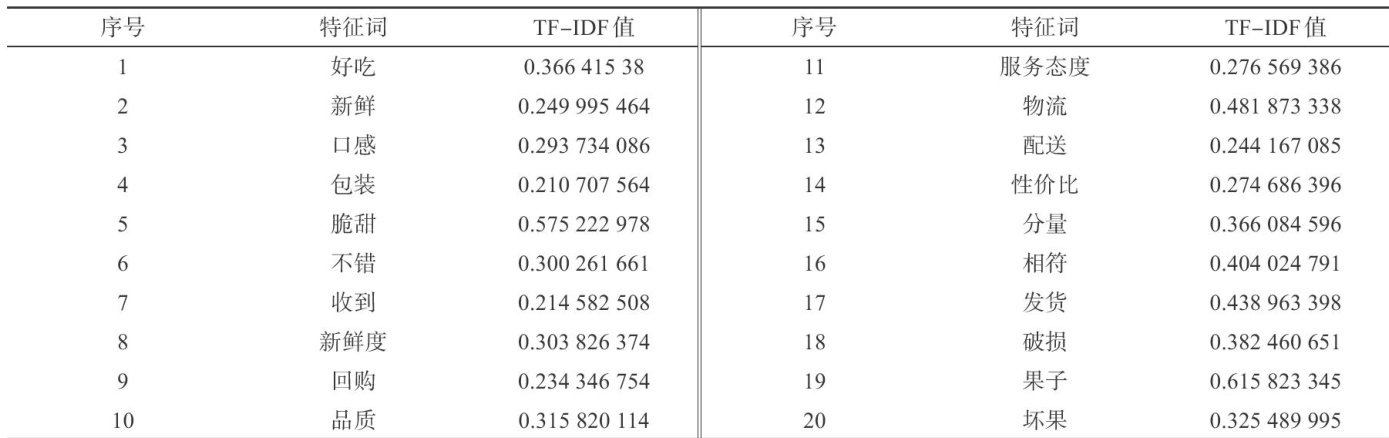

贮藏·加工·物流 | 基于在线评论的农村直播电商物流服务质量评价研究

贮藏·加工·物流 | 基于在线评论的农村直播电商物流服务质量评价研究

-

贮藏·加工·物流 | 淮海经济区粮食物流能力评价及其网络构建策略

贮藏·加工·物流 | 淮海经济区粮食物流能力评价及其网络构建策略

-

贮藏·加工·物流 | 臭氧处理在溧阳白芹采后保鲜中的应用研究

贮藏·加工·物流 | 臭氧处理在溧阳白芹采后保鲜中的应用研究

登录

登录