目录

快速导航-

三农资讯 | 商务部等9部门印发《2025年家政兴农行动工作方案》

三农资讯 | 商务部等9部门印发《2025年家政兴农行动工作方案》

-

三农资讯 | 农业农村部:加强动物诊疗管理工作

三农资讯 | 农业农村部:加强动物诊疗管理工作

-

三农资讯 | 2025年河南省重大品种研发推广应用一体化试点工作实施方案

三农资讯 | 2025年河南省重大品种研发推广应用一体化试点工作实施方案

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 2015一2025年中国数字乡村建设研究发展脉络及展望

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 2015一2025年中国数字乡村建设研究发展脉络及展望

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 中国式现代化视域下数字乡村建设水平测度研究

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 中国式现代化视域下数字乡村建设水平测度研究

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 老年数字弱势群体参与数字乡村治理的困境与出路

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 老年数字弱势群体参与数字乡村治理的困境与出路

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 基于扎根范式的农民核心信息素养研究

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 基于扎根范式的农民核心信息素养研究

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 数字赋能背景下产业振兴共同体的生成逻辑与路径探究

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 数字赋能背景下产业振兴共同体的生成逻辑与路径探究

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 数字经济赋能乡村振兴的影响因素及实证研究

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 数字经济赋能乡村振兴的影响因素及实证研究

-

乡村振兴 | 河南省现代农业科技创新体系建设现状、问题与对策

乡村振兴 | 河南省现代农业科技创新体系建设现状、问题与对策

-

乡村振兴 | 习近平文化思想引领新疆农村乡风文明建设的内在逻辑与实践路径

乡村振兴 | 习近平文化思想引领新疆农村乡风文明建设的内在逻辑与实践路径

-

乡村振兴 | 非遗传统技艺助力乡村振兴研究

乡村振兴 | 非遗传统技艺助力乡村振兴研究

-

乡村振兴 | 农村社会工作人才队伍建设存在的问题与对策分析

乡村振兴 | 农村社会工作人才队伍建设存在的问题与对策分析

-

乡村振兴 | 凉山彝族自治州乡村人才回流的路径研究

乡村振兴 | 凉山彝族自治州乡村人才回流的路径研究

-

乡村振兴 | 乡村振兴背景下大学生农村志愿服务体系建设路径探索

乡村振兴 | 乡村振兴背景下大学生农村志愿服务体系建设路径探索

-

农业经济管理 | 创意经济赋能乡村文旅融合发展策略研究

农业经济管理 | 创意经济赋能乡村文旅融合发展策略研究

-

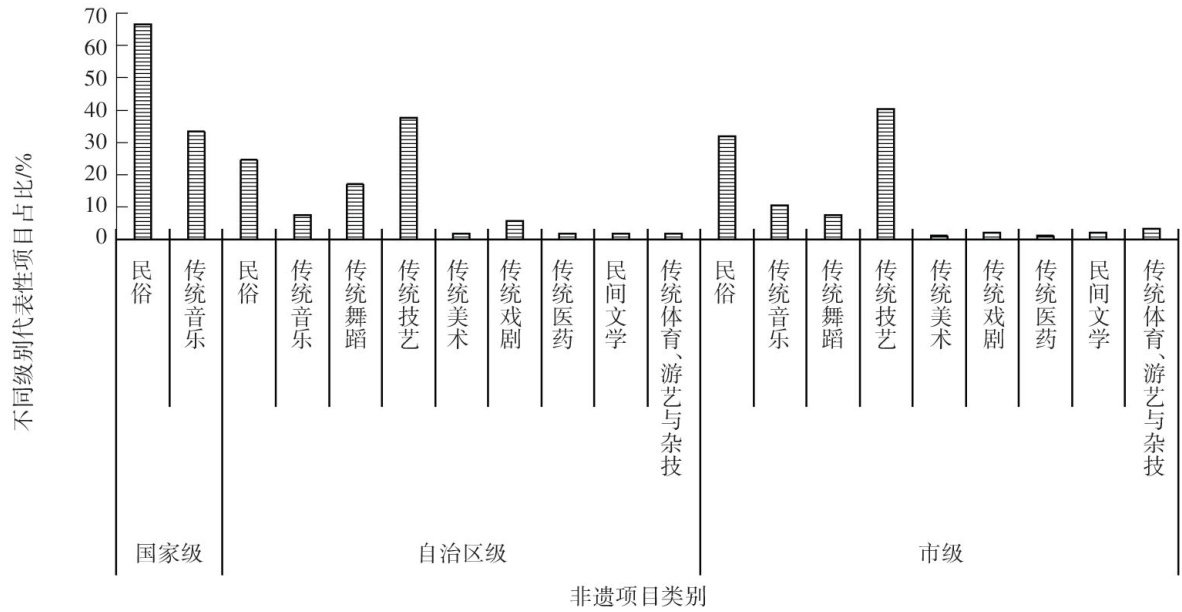

农业经济管理 | 张家界市非物质文化遗产与乡村旅游互动发展研究

农业经济管理 | 张家界市非物质文化遗产与乡村旅游互动发展研究

-

农业经济管理 | “电商 + 微工厂”赋能乡村经济的对策研究

农业经济管理 | “电商 + 微工厂”赋能乡村经济的对策研究

-

农业经济管理 | 新形势下调动农民种粮积极性的对策研究

农业经济管理 | 新形势下调动农民种粮积极性的对策研究

-

农业经济管理 | 农业旅游体验产品开发存在的问题及对策建议

农业经济管理 | 农业旅游体验产品开发存在的问题及对策建议

-

农业经济管理 | 伏牛山脉县区中药材资源分布、存在问题及建议

农业经济管理 | 伏牛山脉县区中药材资源分布、存在问题及建议

-

农业经济管理 | 崇左市乡村研学旅游发展路径探讨

农业经济管理 | 崇左市乡村研学旅游发展路径探讨

-

农业经济管理 | 现代农业背景下临漳县土地托管服务优化策略

农业经济管理 | 现代农业背景下临漳县土地托管服务优化策略

-

农业经济管理 | 桥头河镇萝卜产业发展现状、问题及解决路径

农业经济管理 | 桥头河镇萝卜产业发展现状、问题及解决路径

-

农艺·园艺 | 增施烟秆菌渣有机肥对烟株生长、产量与质量的影响

农艺·园艺 | 增施烟秆菌渣有机肥对烟株生长、产量与质量的影响

-

农艺·园艺 | 不同来源板蓝根在甘谷县山旱区试验研究

农艺·园艺 | 不同来源板蓝根在甘谷县山旱区试验研究

-

畜牧·兽医·水产 | 基因编辑技术在家养动物育种中的应用案例分析与展望

畜牧·兽医·水产 | 基因编辑技术在家养动物育种中的应用案例分析与展望

-

畜牧·兽医·水产 | 遵义地区猪O型口蹄疫抗体和猪瘟抗体调查与多价疫苗免疫效果试验

畜牧·兽医·水产 | 遵义地区猪O型口蹄疫抗体和猪瘟抗体调查与多价疫苗免疫效果试验

-

畜牧·兽医·水产 | 新乡市动物疫病防控能力现状及提升建议

畜牧·兽医·水产 | 新乡市动物疫病防控能力现状及提升建议

-

资源·环境·生态 | 中国耕地生态保护多主体动力耦合演变及合力提升研究

资源·环境·生态 | 中国耕地生态保护多主体动力耦合演变及合力提升研究

-

资源·环境·生态 | 毕节市农村土地整治对区域耕地资源利用效率的影响分析

资源·环境·生态 | 毕节市农村土地整治对区域耕地资源利用效率的影响分析

-

资源·环境·生态 | 洞庭湖平原生态安全评价及优化对策

资源·环境·生态 | 洞庭湖平原生态安全评价及优化对策

-

现代农业工程 | 人工智能技术在智慧农业中的应用

现代农业工程 | 人工智能技术在智慧农业中的应用

-

现代农业工程 | 视觉识别系统在农田水利项目中的应用探讨

现代农业工程 | 视觉识别系统在农田水利项目中的应用探讨

登录

登录