目录

快速导航-

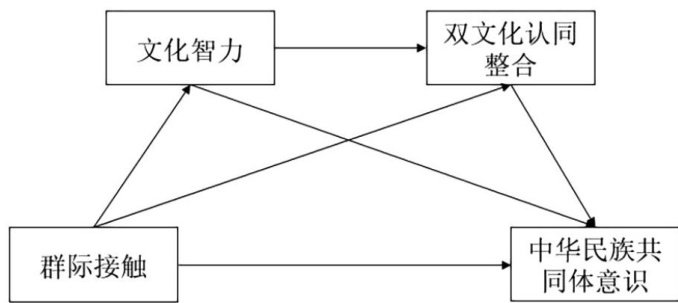

铸牢中华民族共同体意识专题 | 群际接触对内地民族班学生中华民族共同体意识的影响

铸牢中华民族共同体意识专题 | 群际接触对内地民族班学生中华民族共同体意识的影响

-

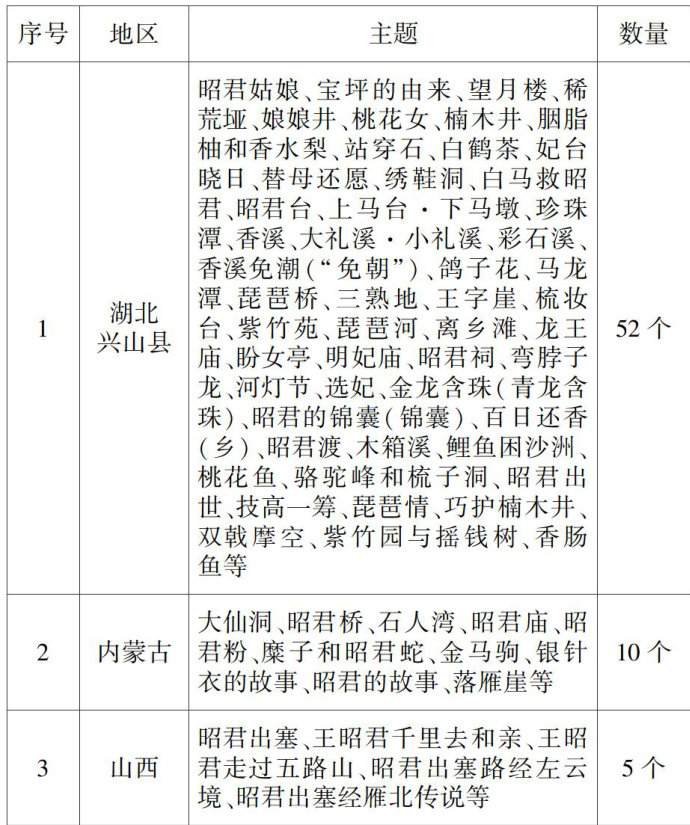

铸牢中华民族共同体意识专题 | 从王昭君传说看中华民族共同体意识 的历史记忆与时代价值

铸牢中华民族共同体意识专题 | 从王昭君传说看中华民族共同体意识 的历史记忆与时代价值

-

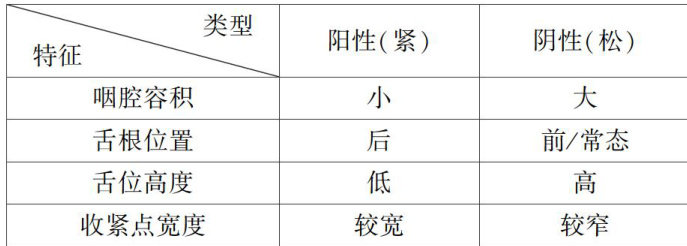

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中华民族共同体语境下伊犁州额鲁特蒙古语的阳性元音和谐律的声学特征研究

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中华民族共同体语境下伊犁州额鲁特蒙古语的阳性元音和谐律的声学特征研究

-

中华民族共同体研究 | 论交叉学科视野下的中华民族共同体学

中华民族共同体研究 | 论交叉学科视野下的中华民族共同体学

-

中华民族共同体研究 | 各民族交往交流交融:中华民族共同体建设的路径与实践

中华民族共同体研究 | 各民族交往交流交融:中华民族共同体建设的路径与实践

-

马克思主义民族理论与政策研究 | “两个结合”与新时代中国特色民族理论创新发展研究

马克思主义民族理论与政策研究 | “两个结合”与新时代中国特色民族理论创新发展研究

-

马克思主义民族理论与政策研究 | 传统与现代的接续:论“两个结合”对中国特色民族理论内涵的发展

马克思主义民族理论与政策研究 | 传统与现代的接续:论“两个结合”对中国特色民族理论内涵的发展

-

马克思主义民族理论与政策研究 | 基于“两个结合”的中国特色民族理论话语体系建构

马克思主义民族理论与政策研究 | 基于“两个结合”的中国特色民族理论话语体系建构

-

马克思主义民族理论与政策研究 | “两个结合”与中国特色民族理论知识体系的建构

马克思主义民族理论与政策研究 | “两个结合”与中国特色民族理论知识体系的建构

-

马克思主义民族理论与政策研究 | “第二个结合”与中国特色民族理论的主体性自觉

马克思主义民族理论与政策研究 | “第二个结合”与中国特色民族理论的主体性自觉

-

中华文明/文化研究 | 民族交融视域下“诗史”精神的延展

中华文明/文化研究 | 民族交融视域下“诗史”精神的延展

-

中华文明/文化研究 | 唐卡图像的像似符号隐喻机制研究

中华文明/文化研究 | 唐卡图像的像似符号隐喻机制研究

-

中华文明/文化研究 | 中华传统文化的雅俗融通

中华文明/文化研究 | 中华传统文化的雅俗融通

-

中华文明/文化研究 | 当代凉山地区集体舞蹈文化再造及其社会意义

中华文明/文化研究 | 当代凉山地区集体舞蹈文化再造及其社会意义

-

中华文明/文化研究 | 多元文化交融中临夏砖雕的艺术特征与活态传承

中华文明/文化研究 | 多元文化交融中临夏砖雕的艺术特征与活态传承

登录

登录