目录

快速导航-

“铸牢中华民族共同体意识”专题 | 民族互嵌式社区铸牢中华民族共同体意识的理论坐标、生成机理、现实观照与实践进路

“铸牢中华民族共同体意识”专题 | 民族互嵌式社区铸牢中华民族共同体意识的理论坐标、生成机理、现实观照与实践进路

-

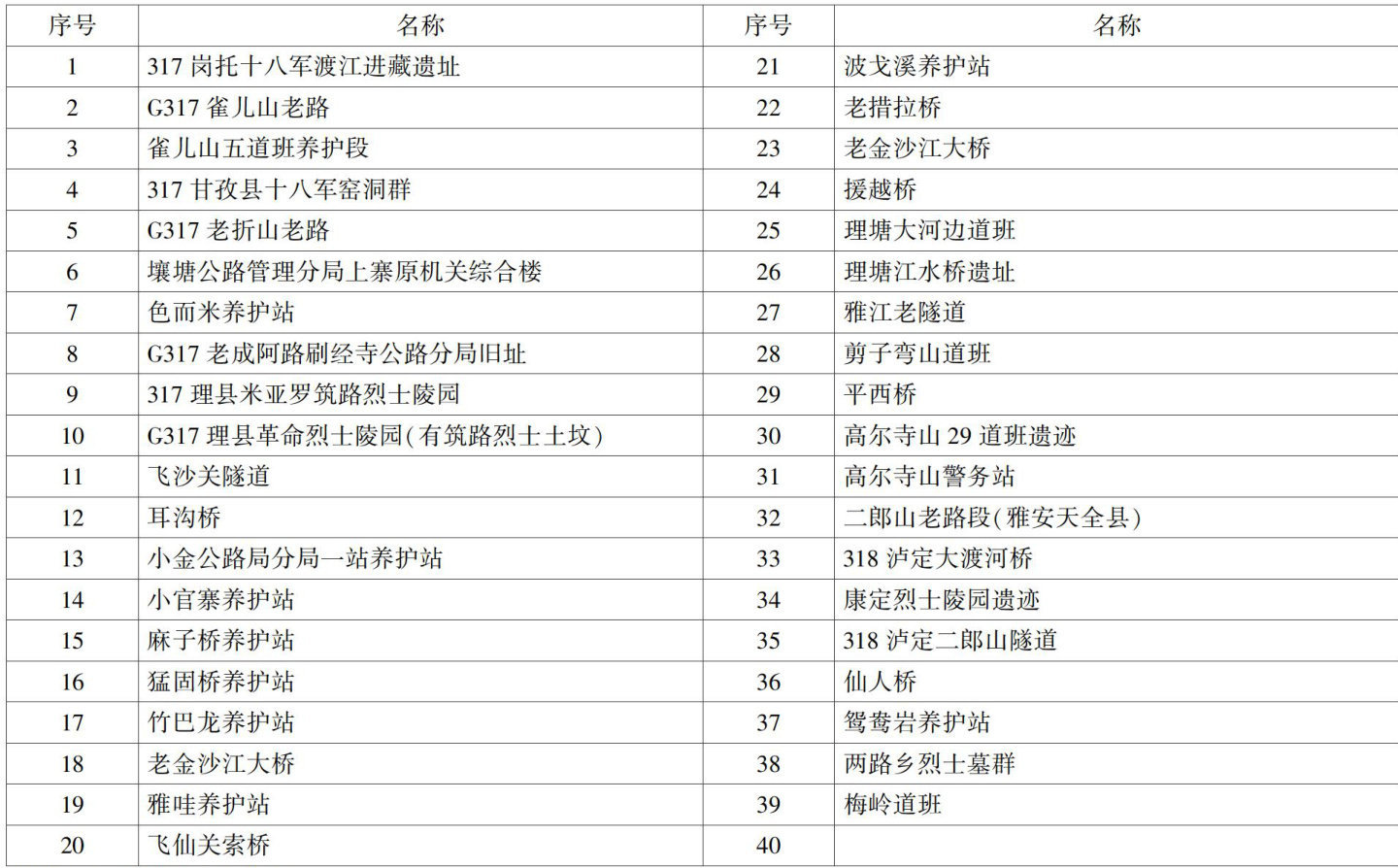

“铸牢中华民族共同体意识”专题 | 从工程遗产到精神基因库:“两路”精神数字化传承中的中华民族共同体意识再生成

“铸牢中华民族共同体意识”专题 | 从工程遗产到精神基因库:“两路”精神数字化传承中的中华民族共同体意识再生成

-

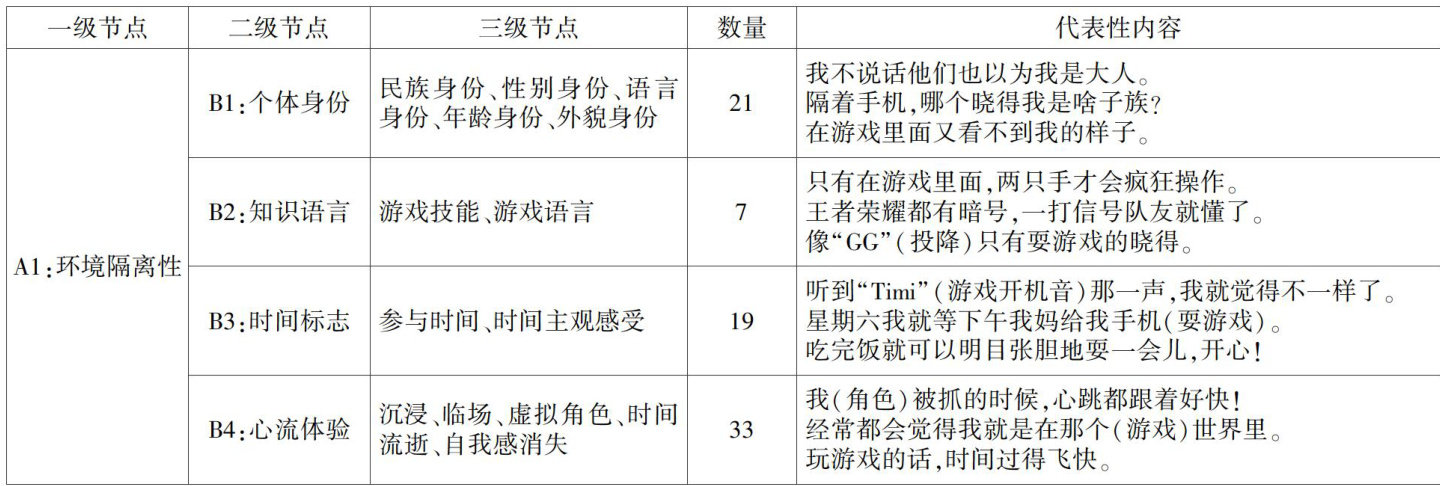

“铸牢中华民族共同体意识”专题 | “仪式观”视角下铸牢中华民族共同体意识的发生机制及数字化路径

“铸牢中华民族共同体意识”专题 | “仪式观”视角下铸牢中华民族共同体意识的发生机制及数字化路径

-

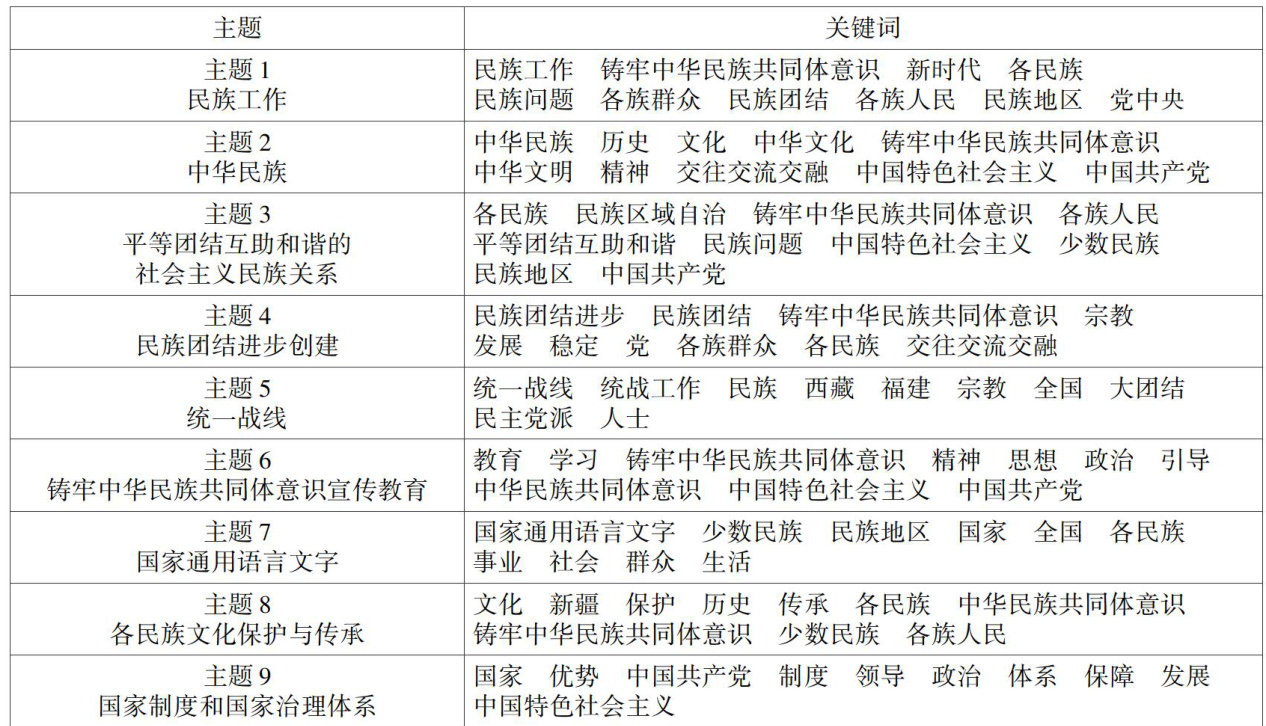

“铸牢中华民族共同体意识”专题 | 主流媒体铸牢中华民族共同体意识的话语分析

“铸牢中华民族共同体意识”专题 | 主流媒体铸牢中华民族共同体意识的话语分析

-

马克思主义民族理论与政策研究 | “第二个结合”与马克思主义民族理论中国化

马克思主义民族理论与政策研究 | “第二个结合”与马克思主义民族理论中国化

-

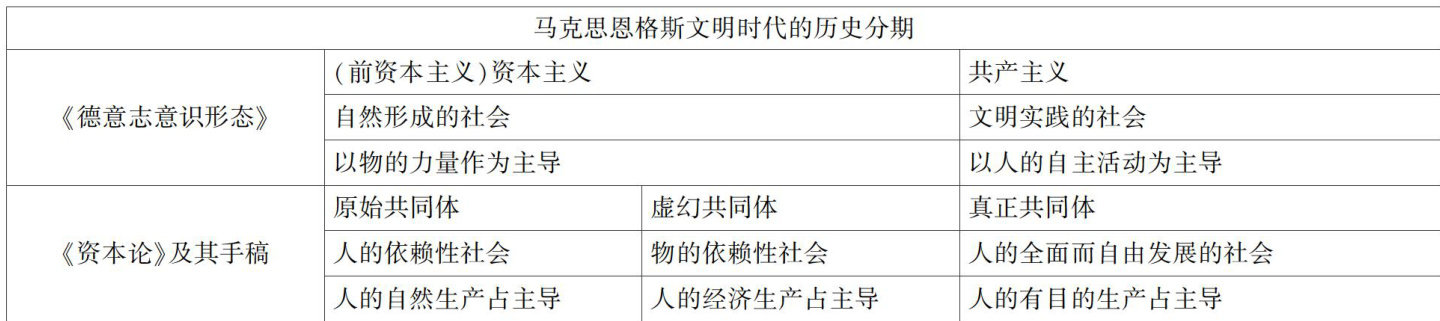

马克思主义民族理论与政策研究 | 马克思恩格斯“文明民族”的理论内涵及其实践导向

马克思主义民族理论与政策研究 | 马克思恩格斯“文明民族”的理论内涵及其实践导向

-

边疆学记边疆治理研究 | 印度人民党对印度东北边疆治理与国家认同的强化

边疆学记边疆治理研究 | 印度人民党对印度东北边疆治理与国家认同的强化

-

边疆学记边疆治理研究 | 极边之地的市场形成与边疆治理:近代怒江流域商品经济流动中的共同体形塑

边疆学记边疆治理研究 | 极边之地的市场形成与边疆治理:近代怒江流域商品经济流动中的共同体形塑

-

边疆学记边疆治理研究 | 生成类人工智能嵌人边疆民族地区网络意识形态治理的风险透视及防范理路

边疆学记边疆治理研究 | 生成类人工智能嵌人边疆民族地区网络意识形态治理的风险透视及防范理路

-

汉藏羌彝走廊研究 | 澜沧江-湄公河流域的跨境灾害与防灾减灾研究

汉藏羌彝走廊研究 | 澜沧江-湄公河流域的跨境灾害与防灾减灾研究

-

汉藏羌彝走廊研究 | 我国主流媒体在“X”平台上的涉藏州县生态环境报道研究

汉藏羌彝走廊研究 | 我国主流媒体在“X”平台上的涉藏州县生态环境报道研究

-

民族学/人类学研究 | 中国江南地区“小家族”继嗣的仪式共同体表征

民族学/人类学研究 | 中国江南地区“小家族”继嗣的仪式共同体表征

-

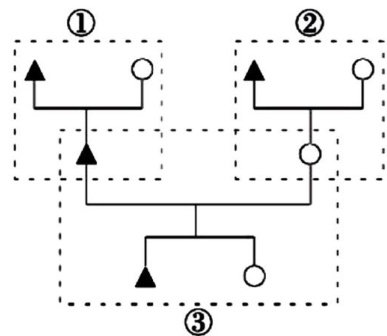

民族学/人类学研究 | “过年”:浙北“并家婚”家庭的亲属性实践及人类学论析

民族学/人类学研究 | “过年”:浙北“并家婚”家庭的亲属性实践及人类学论析

-

民族学/人类学研究 | “陌生人”的积极面向

民族学/人类学研究 | “陌生人”的积极面向

-

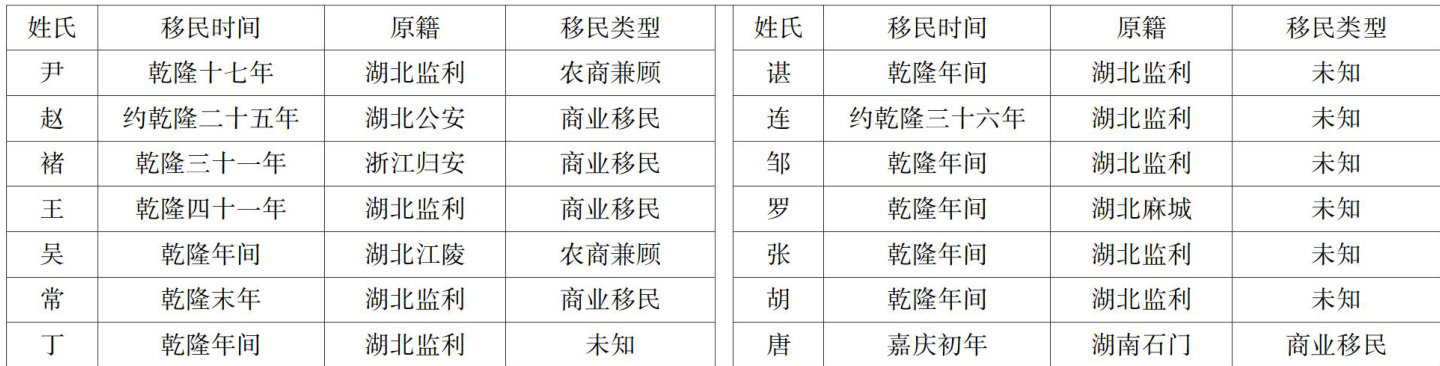

民族学/人类学研究 | 清代改土归流后鄂西南的移民、商贸与地域社会研究

民族学/人类学研究 | 清代改土归流后鄂西南的移民、商贸与地域社会研究

登录

登录