目录

快速导航-

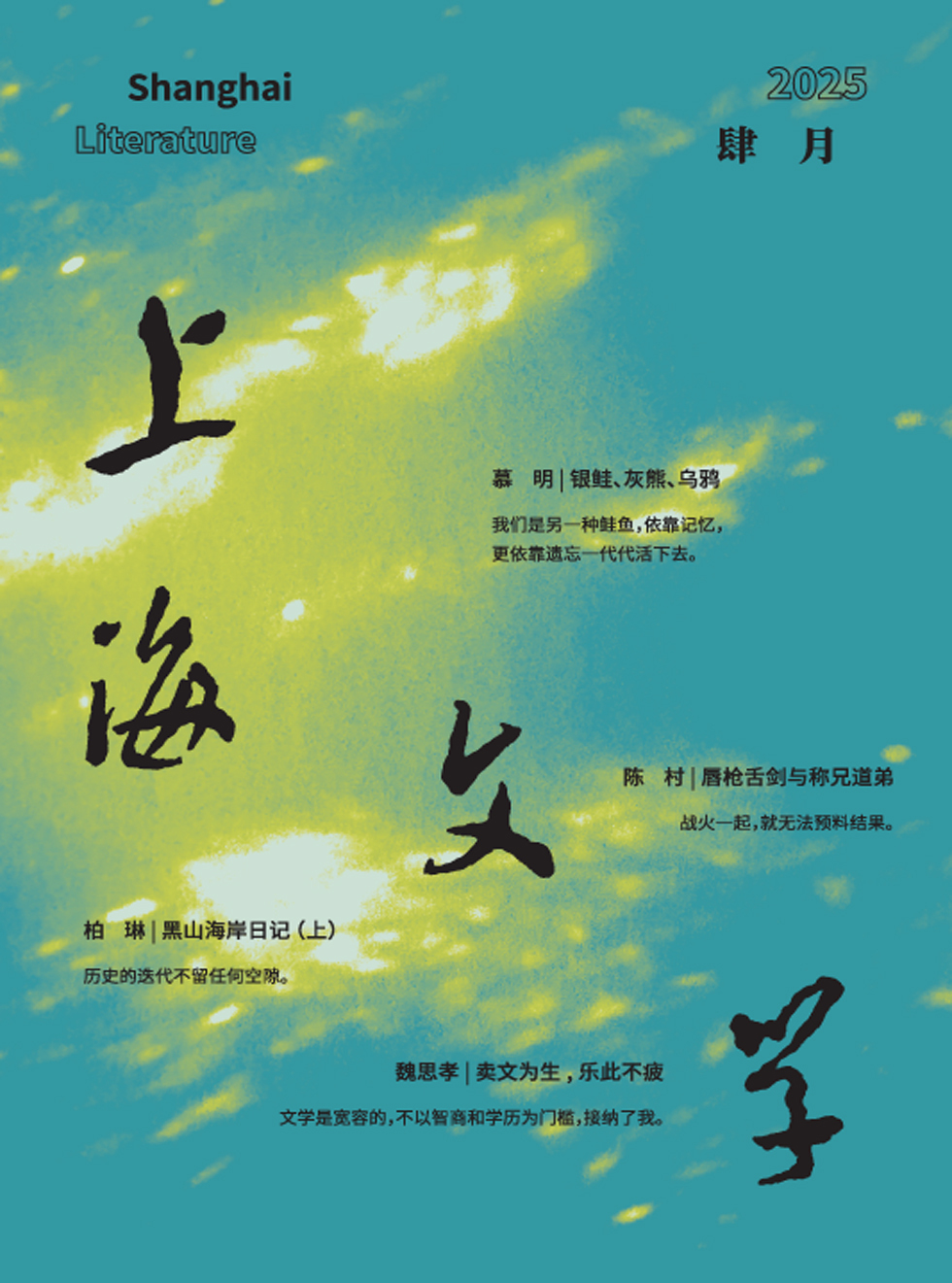

文本探索专号 | 银鲑、灰熊、乌鸦

文本探索专号 | 银鲑、灰熊、乌鸦

-

文本探索专号 | 泥土的朋友

文本探索专号 | 泥土的朋友

-

文本探索专号 | 织霞山上

文本探索专号 | 织霞山上

-

文本探索专号 | 想起

文本探索专号 | 想起

-

结网纪事 | 唇枪舌剑与称兄道弟

结网纪事 | 唇枪舌剑与称兄道弟

-

结网纪事 | 黑山海岸日记(上)

结网纪事 | 黑山海岸日记(上)

-

结网纪事 | 求学心得

结网纪事 | 求学心得

-

心香之瓣 | 沪上书话二则

心香之瓣 | 沪上书话二则

-

人间走笔 | 读词记

人间走笔 | 读词记

-

人间走笔 | 客串

人间走笔 | 客串

-

新诗界 | 隐匿之海

新诗界 | 隐匿之海

-

新诗界 | 古人今诗

新诗界 | 古人今诗

-

新诗界 | 半明半暗的一天

新诗界 | 半明半暗的一天

-

新诗界 | 烟雨中的栾树

新诗界 | 烟雨中的栾树

-

作家讲坛 | 卖文为生,乐此不疲

作家讲坛 | 卖文为生,乐此不疲

-

理论与批评 | 马原的“元童话”,或先锋文学的未来

理论与批评 | 马原的“元童话”,或先锋文学的未来

登录

登录