目录

快速导航-

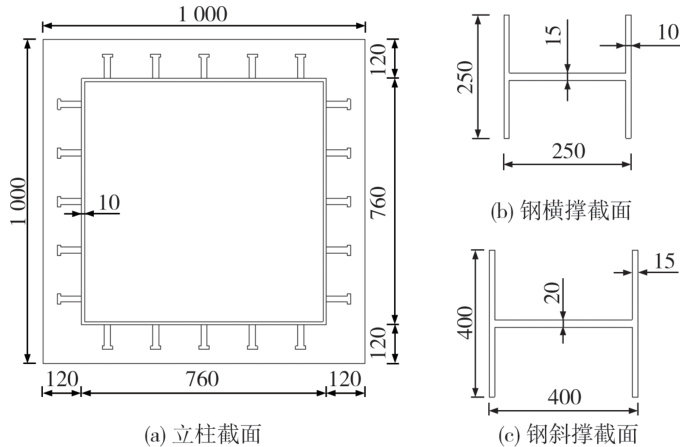

| 装配式钢内芯-UHPC 组合空心柱抗震性能研究

| 装配式钢内芯-UHPC 组合空心柱抗震性能研究

-

| 抗滑桩加固边坡大变形破坏三维物质点模拟

| 抗滑桩加固边坡大变形破坏三维物质点模拟

-

| 基于响应面法的多拱度铝合金节点板冲压回弹预测与补偿

| 基于响应面法的多拱度铝合金节点板冲压回弹预测与补偿

-

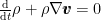

| 界面不同抗剪连接的预制UHPC 组合梁抗弯性能试验研究

| 界面不同抗剪连接的预制UHPC 组合梁抗弯性能试验研究

-

| 基于改进Stacking 多模型融合的高速公路隧道建设碳排放预测模型

| 基于改进Stacking 多模型融合的高速公路隧道建设碳排放预测模型

-

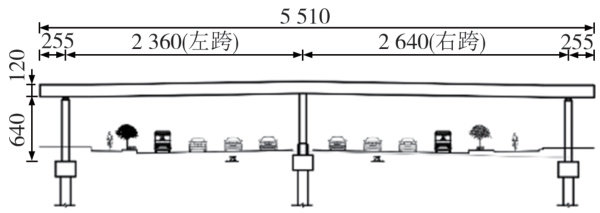

| 核电单侧不锈钢双钢板组合剪力墙平面外受力性能研究

| 核电单侧不锈钢双钢板组合剪力墙平面外受力性能研究

-

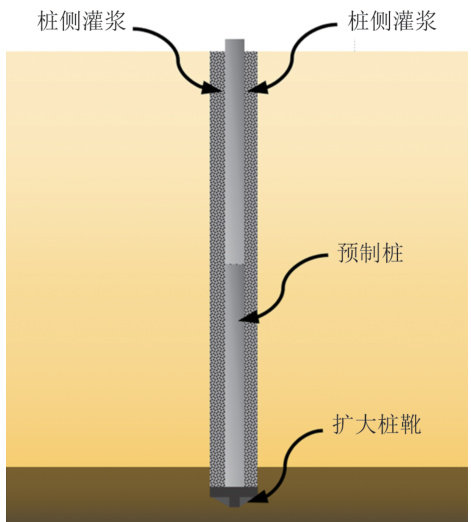

| 带扩大桩靴桩侧同步灌浆预制桩承载力试验研究

| 带扩大桩靴桩侧同步灌浆预制桩承载力试验研究

-

| 双边箱式Π 型梁的抖振力展向相关性的试验研究

| 双边箱式Π 型梁的抖振力展向相关性的试验研究

-

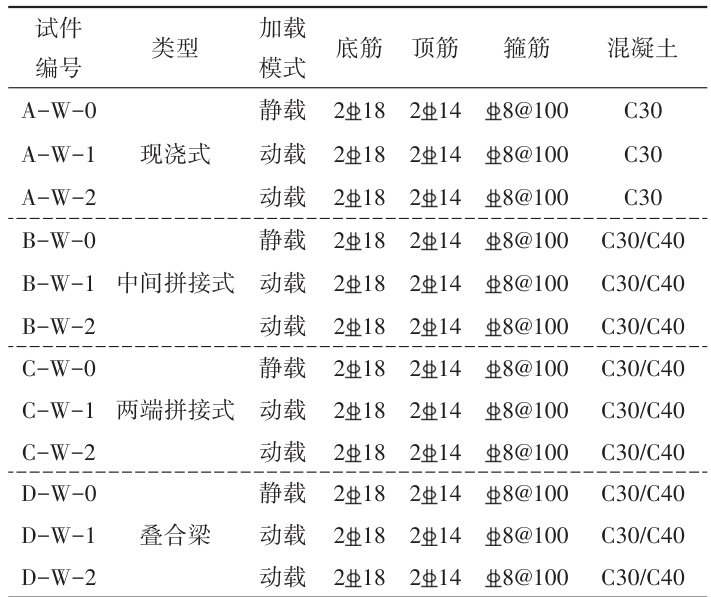

| 装配式地连墙不同节点形式的界面抗剪能力对比试验研究

| 装配式地连墙不同节点形式的界面抗剪能力对比试验研究

-

| 新型水泥土搅拌桩胶凝材料固化地基土性能研究

| 新型水泥土搅拌桩胶凝材料固化地基土性能研究

-

| 钢筋套筒挤压连接装配式混凝土梁冲击试验研究

| 钢筋套筒挤压连接装配式混凝土梁冲击试验研究

-

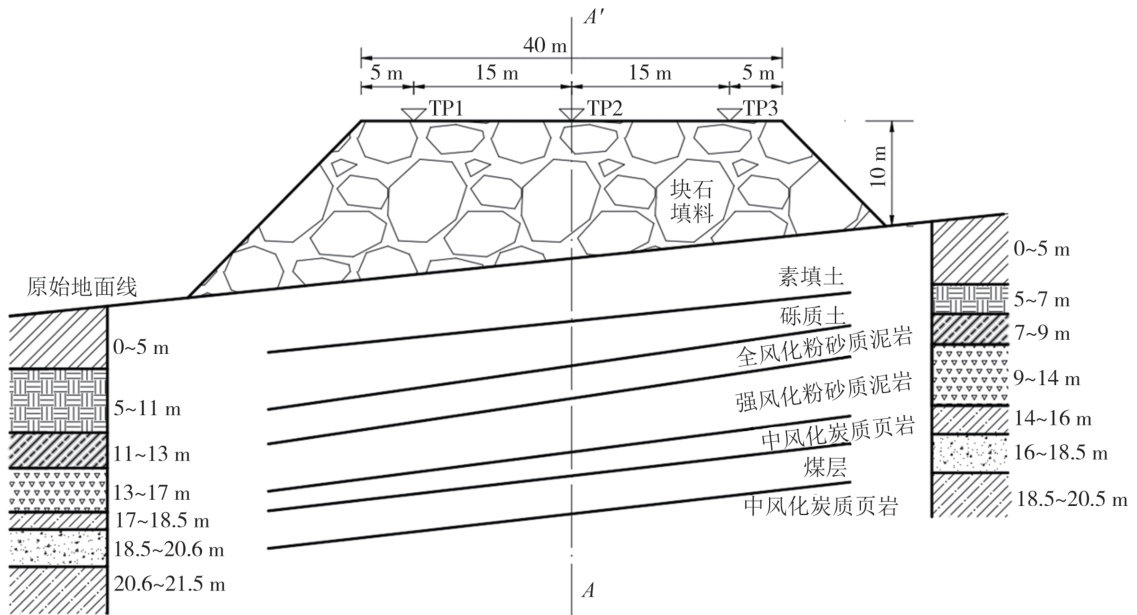

| 考虑变形及应力响应的填石路堤强夯有效加固深度研究

| 考虑变形及应力响应的填石路堤强夯有效加固深度研究

-

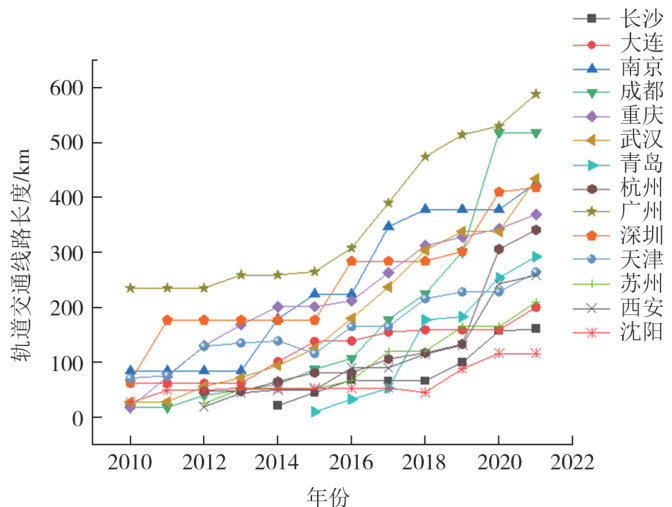

| 基于Beta 随机效应模型的城市轨道交通客运分担率研究

| 基于Beta 随机效应模型的城市轨道交通客运分担率研究

-

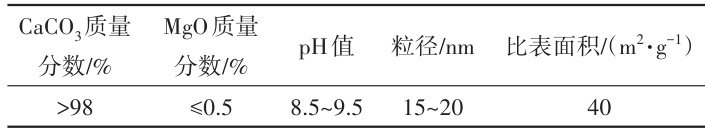

| 纳米碳酸钙对聚乙烯醇纤维混凝土静动态劈裂 抗拉性能的影响

| 纳米碳酸钙对聚乙烯醇纤维混凝土静动态劈裂 抗拉性能的影响

-

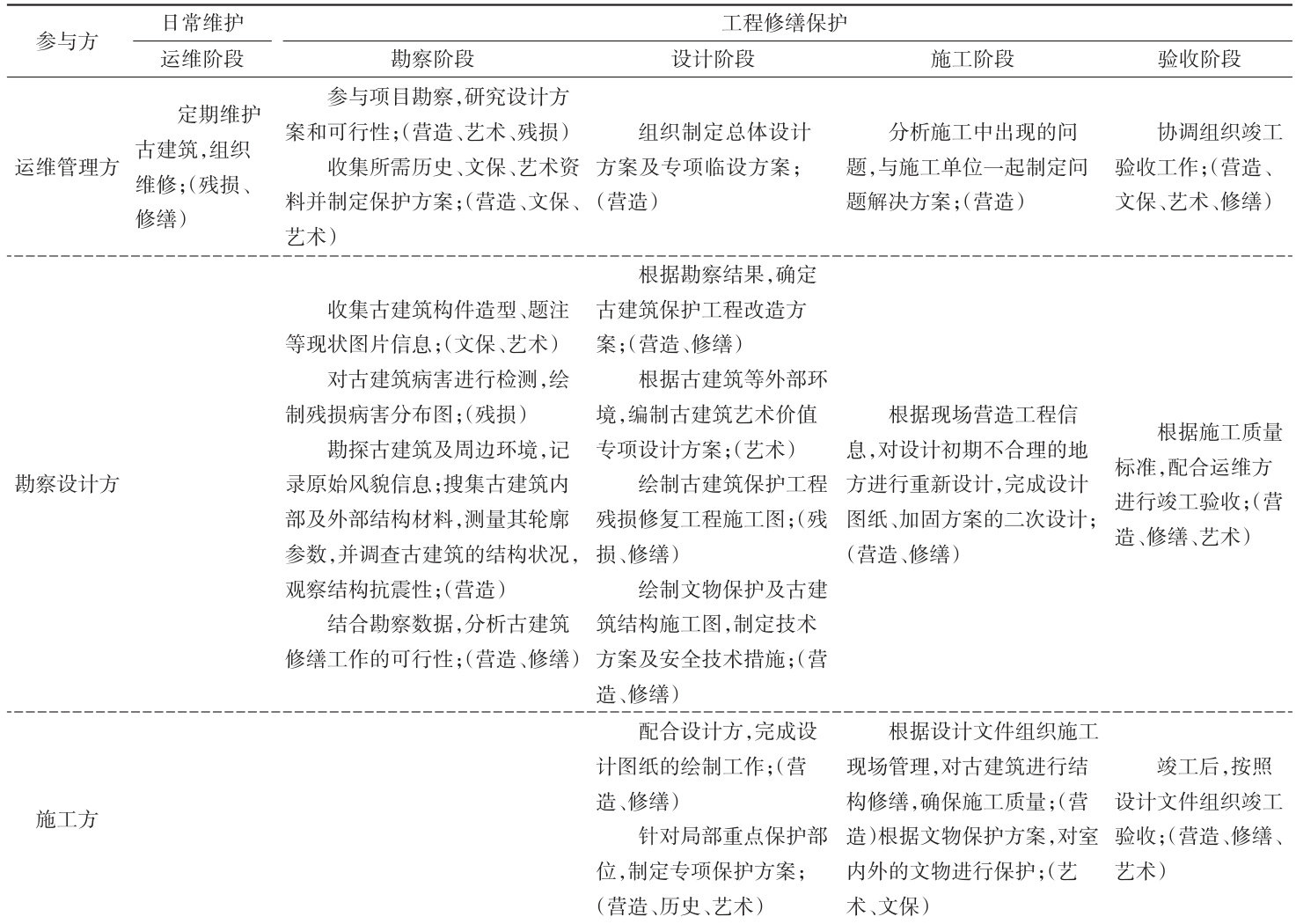

| 明清木结构古建筑IFC 架构体系研究

| 明清木结构古建筑IFC 架构体系研究

-

| 基于DSC 的隔震支座用橡胶材料低温结晶试验

| 基于DSC 的隔震支座用橡胶材料低温结晶试验

-

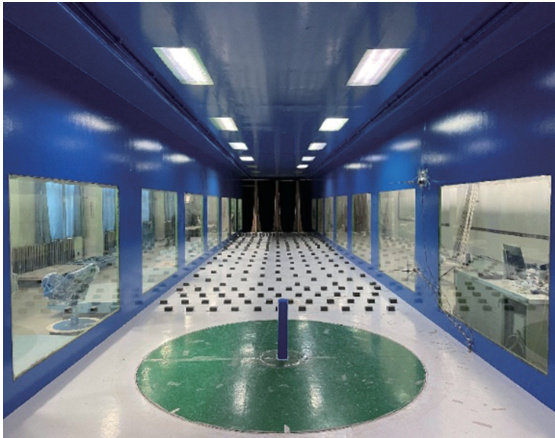

| 不同风向圆角弧边截面超高层建筑风荷载特性

| 不同风向圆角弧边截面超高层建筑风荷载特性

-

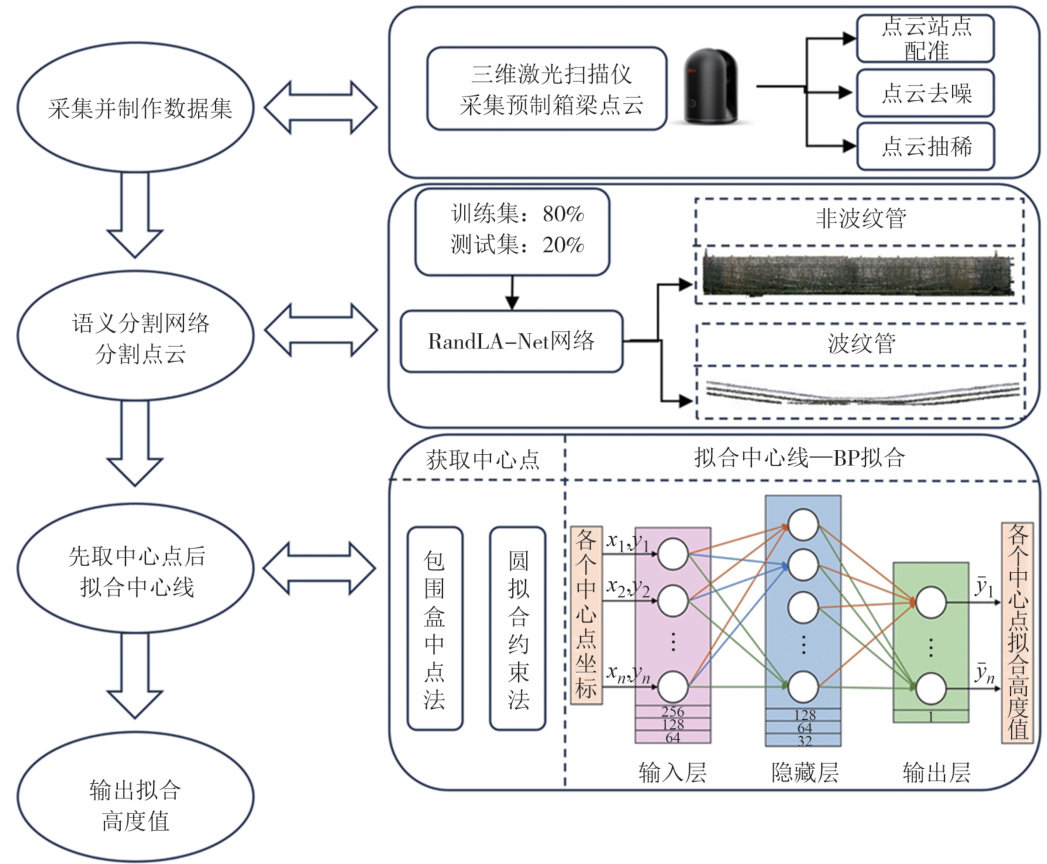

| 基于三维激光扫描和深度学习的预应力波纹管位置检测方法

| 基于三维激光扫描和深度学习的预应力波纹管位置检测方法

)、平均绝对误差(EMAE) )以及决定系数 (R2) 不仅优于3种单一基学习器,也优于传统Stacking 算法. 因此,推荐将改进Stacking算法用于隧道建设碳排放预测.

)、平均绝对误差(EMAE) )以及决定系数 (R2) 不仅优于3种单一基学习器,也优于传统Stacking 算法. 因此,推荐将改进Stacking算法用于隧道建设碳排放预测.

登录

登录