- 全部分类/

- 时政军事/

- 阅江学刊

阅江学刊

2025年01期《阅江学刊》(刊号CN32-1802/C, 国际标准出版物连续号 ISSN1674-7089;双月刊;国内邮发代号28-406;国外发行代号BM4614)以"高起点、高质量、高品位"为办刊目标,秉承"特色中有个性,深度中显内涵,高雅中见品味"的办刊理念,以全球视野和多学科视角,聚焦学术前沿动态,重点反映人文社会科学各学科领域"观点新、信息新、角度新、资料新、方法新"的理论成果。主要栏目有本刊特稿、阅江论坛、经济观察、制造业研究、气象与人类社会、高等教育评论、三农中国、民国文化研究、审美文化研究、文学艺术研究及专题研究(围绕某个学术主题以某一学科或以不同学科领域相互关联渗透的系列性学术研究为主)等。

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

民族复兴与当代中国马克思主义 | 人民至上:习近平文化思想的根本价值取向与实践指向

民族复兴与当代中国马克思主义 | 人民至上:习近平文化思想的根本价值取向与实践指向

-

名家名篇 | 技术追赶与技术超越:在新一轮科技革命中构筑非对称竞争优势

名家名篇 | 技术追赶与技术超越:在新一轮科技革命中构筑非对称竞争优势

-

哲学前沿 | 从“发展的和谐”到“实质的美化”:新时代环境哲学的一种内涵及其进路

哲学前沿 | 从“发展的和谐”到“实质的美化”:新时代环境哲学的一种内涵及其进路

-

哲学前沿 | 从阶级意识到数字自我意识

哲学前沿 | 从阶级意识到数字自我意识

-

气象与人类社会 | 人与自然和谐共生现代化视域下的习近平生态文明思想研究

气象与人类社会 | 人与自然和谐共生现代化视域下的习近平生态文明思想研究

-

气象与人类社会 | 国家安全视角下的气候变化问题

气象与人类社会 | 国家安全视角下的气候变化问题

-

气象与人类社会 | 巴库气候大会成果分析与未竟议题

气象与人类社会 | 巴库气候大会成果分析与未竟议题

-

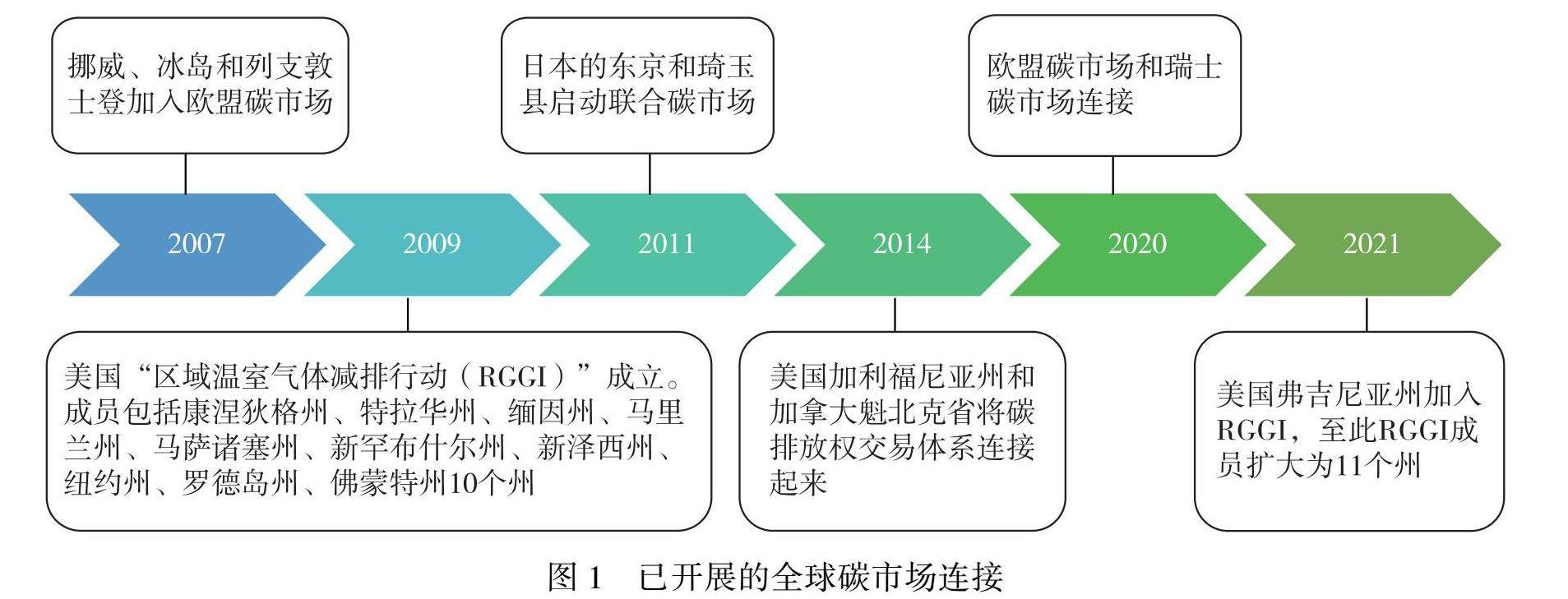

气象与人类社会 | 全球碳市场连接的进展、挑战与对策

气象与人类社会 | 全球碳市场连接的进展、挑战与对策

-

人工智能与信息社会 | Sora与政治传播:机遇、挑战和对策

人工智能与信息社会 | Sora与政治传播:机遇、挑战和对策

-

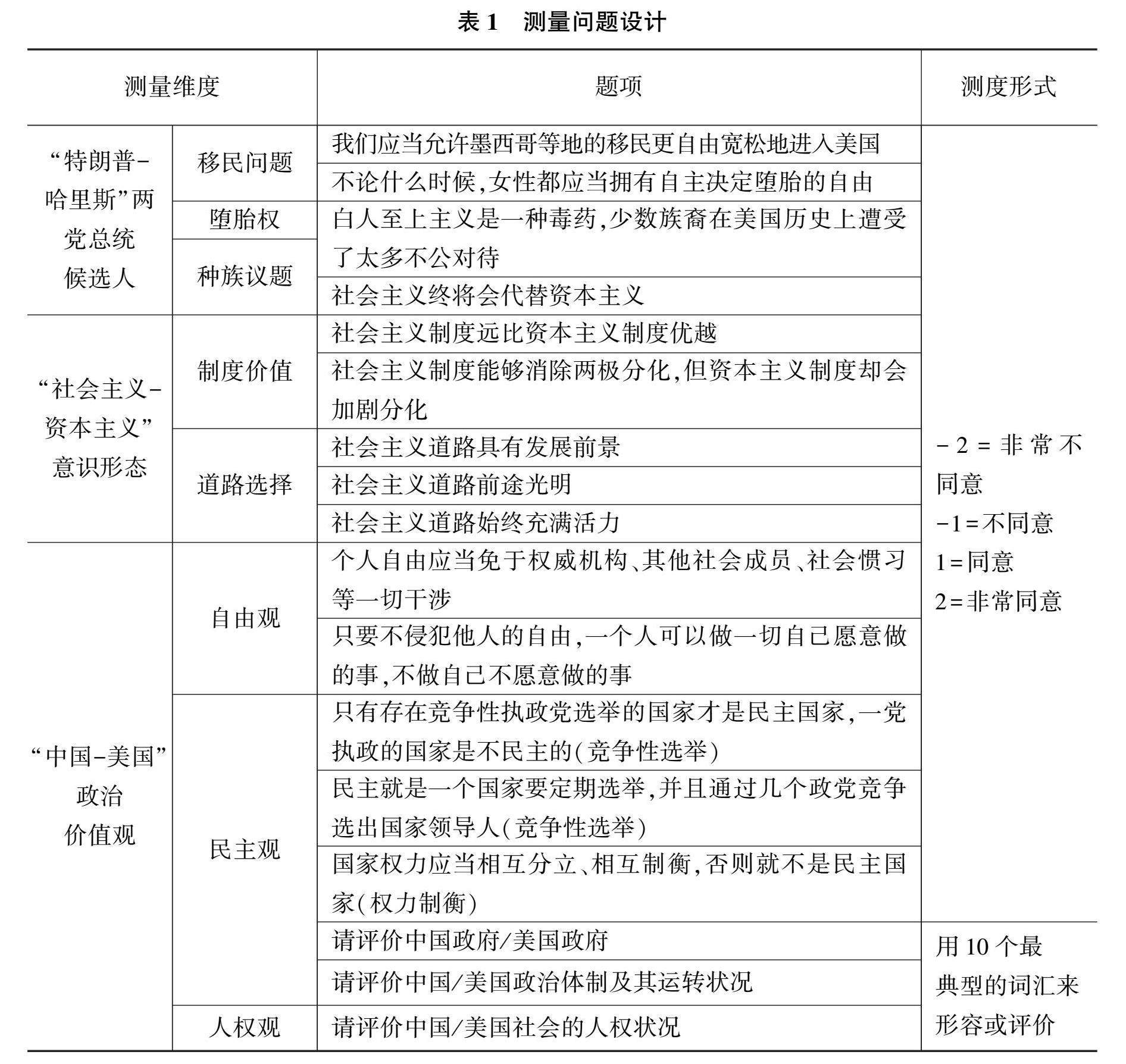

人工智能与信息社会 | ChatGPT对美国两党和中美两国的政治偏见及意识形态风险

人工智能与信息社会 | ChatGPT对美国两党和中美两国的政治偏见及意识形态风险

-

经济观察 | 以高水平开放促进深化改革推进中国式现代化

经济观察 | 以高水平开放促进深化改革推进中国式现代化

-

经济观察 | 数字经济促进共同富裕的内在机理、现实挑战和路径选择

经济观察 | 数字经济促进共同富裕的内在机理、现实挑战和路径选择

-

智能传播与数字社会 | 走向开放:智媒时代隐私保护的现代理念

智能传播与数字社会 | 走向开放:智媒时代隐私保护的现代理念

-

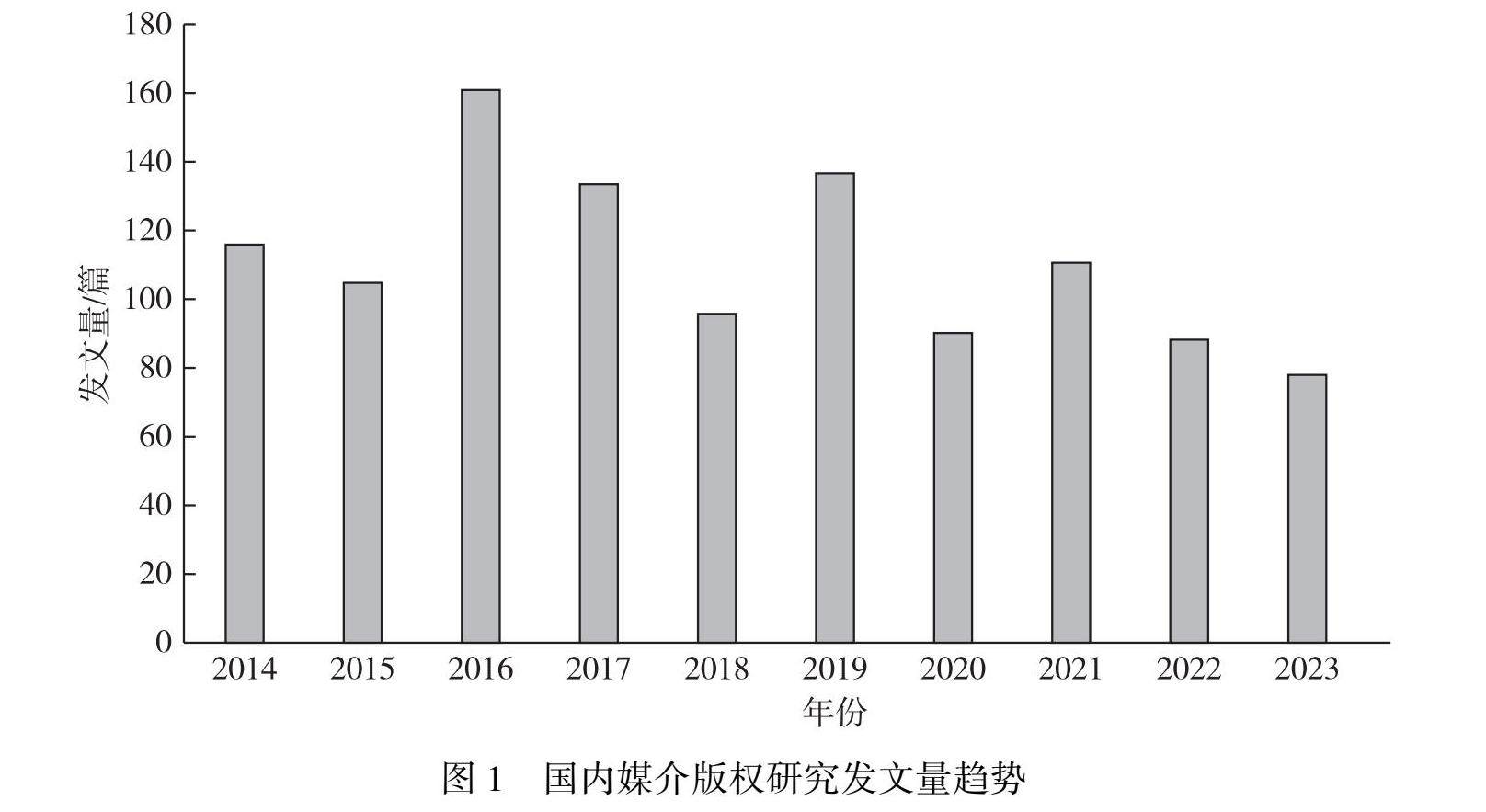

智能传播与数字社会 | 博弈、抗争、合作:媒介融合进程中的版权研究

智能传播与数字社会 | 博弈、抗争、合作:媒介融合进程中的版权研究

-

社会学评论 | 新中国成立以来灾害治理的演进历程与现代化转型

社会学评论 | 新中国成立以来灾害治理的演进历程与现代化转型

登录

登录