目录

快速导航-

食安观察 | 临床前研究显示: 菊苣衍生益生元与母乳低聚糖 (HMO) 的独特组合可促进幼儿肠道健康

食安观察 | 临床前研究显示: 菊苣衍生益生元与母乳低聚糖 (HMO) 的独特组合可促进幼儿肠道健康

-

食安观察 | 科学采购筑防线,市监支招保食安

食安观察 | 科学采购筑防线,市监支招保食安

-

食安观察 | 河南省三门峡市“七维”监管,织密校园食品安全网

食安观察 | 河南省三门峡市“七维”监管,织密校园食品安全网

-

食安观察 | SIAL西雅国际食品展将于9月登陆深圳

食安观察 | SIAL西雅国际食品展将于9月登陆深圳

-

食安管理 | 农产品生产环节质量安全管理的薄弱环节与强化策略

食安管理 | 农产品生产环节质量安全管理的薄弱环节与强化策略

-

食安管理 | 食品安全检验检测质量管理问题及对策研究

食安管理 | 食品安全检验检测质量管理问题及对策研究

-

食安管理 | 食品安全检测技术在食品监管中的作用探讨

食安管理 | 食品安全检测技术在食品监管中的作用探讨

-

食安管理 | 生鲜门店食品安全快检举措与监管效能提升探究

食安管理 | 生鲜门店食品安全快检举措与监管效能提升探究

-

食安管理 | 基于网络平台的生鲜产品监管挑战与治理对策探析

食安管理 | 基于网络平台的生鲜产品监管挑战与治理对策探析

-

食安管理 | 幼儿园食品安全管理中存在的主要问题与优化路径

食安管理 | 幼儿园食品安全管理中存在的主要问题与优化路径

-

食安管理 | 企业食堂常见食品安全问题及保障措施分析

食安管理 | 企业食堂常见食品安全问题及保障措施分析

-

食安管理 | 热食承包企业在食品安全认证中的问题与优化对策

食安管理 | 热食承包企业在食品安全认证中的问题与优化对策

-

食安管理 | 新质生产力赋能食品检验检测精准性发展存在的问题及优化措施

食安管理 | 新质生产力赋能食品检验检测精准性发展存在的问题及优化措施

-

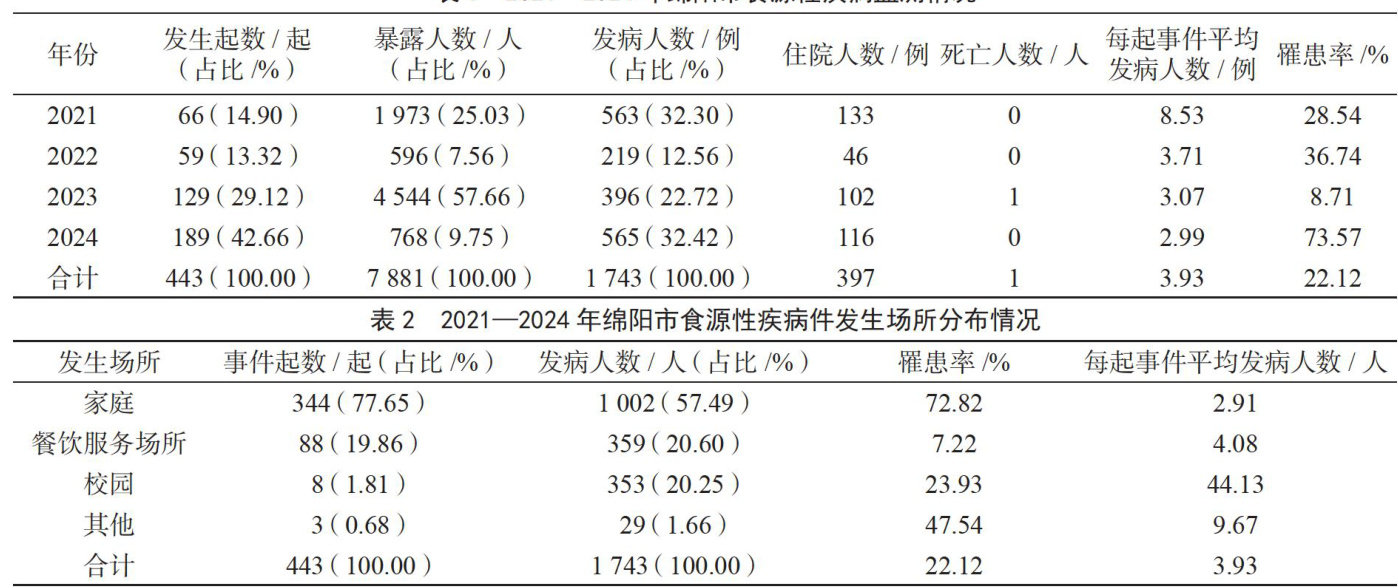

食安管理 | 绵阳市2021-2024年食源性疾病暴发事件流行病学特征分析

食安管理 | 绵阳市2021-2024年食源性疾病暴发事件流行病学特征分析

-

食安管理 | 中式面点产业链食品安全风险预警与监管优化路径研究

食安管理 | 中式面点产业链食品安全风险预警与监管优化路径研究

-

食安管理 | 食品安全抽样工作中的关键风险分析与优化策略研究

食安管理 | 食品安全抽样工作中的关键风险分析与优化策略研究

-

质量控制 | 食品检验检测质量控制存在的问题与对策

质量控制 | 食品检验检测质量控制存在的问题与对策

-

质量控制 | 食品生产过程中常见的质量安全问题及其防控措施

质量控制 | 食品生产过程中常见的质量安全问题及其防控措施

-

质量控制 | 基层食用农产品抽检与质量管理分析

质量控制 | 基层食用农产品抽检与质量管理分析

-

质量控制 | 食品生产全流程质量控制对食品安全水平的影响研究

质量控制 | 食品生产全流程质量控制对食品安全水平的影响研究

-

质量控制 | 菠萝营养成分检测中存在的问题及应对策略分析

质量控制 | 菠萝营养成分检测中存在的问题及应对策略分析

-

分析检测 | SPE-HPLC法测定食品中对羟基苯甲酸酯类防腐剂

分析检测 | SPE-HPLC法测定食品中对羟基苯甲酸酯类防腐剂

-

分析检测 | QuEChERS结合气相色谱-质谱联用法测定虹豆中倍硫磷及其氧类似物的残留量

分析检测 | QuEChERS结合气相色谱-质谱联用法测定虹豆中倍硫磷及其氧类似物的残留量

-

分析检测 | QuEChERS-GC-MS/MS法测定1O种果蔬中25种农药残留的基质效应研究

分析检测 | QuEChERS-GC-MS/MS法测定1O种果蔬中25种农药残留的基质效应研究

-

分析检测 | 黄瓜粉中多种农药残留检测能力验证结果及关键质量控制点分析

分析检测 | 黄瓜粉中多种农药残留检测能力验证结果及关键质量控制点分析

-

分析检测 | 基于高效液相色谱-串联质谱法检测压片糖果固体饮料、代用茶和果冻中双丙酚丁方法的研究

分析检测 | 基于高效液相色谱-串联质谱法检测压片糖果固体饮料、代用茶和果冻中双丙酚丁方法的研究

-

分析检测 | 液相微萃取结合紫外-可见分光光度法检测功能饮料中普萘洛尔

分析检测 | 液相微萃取结合紫外-可见分光光度法检测功能饮料中普萘洛尔

-

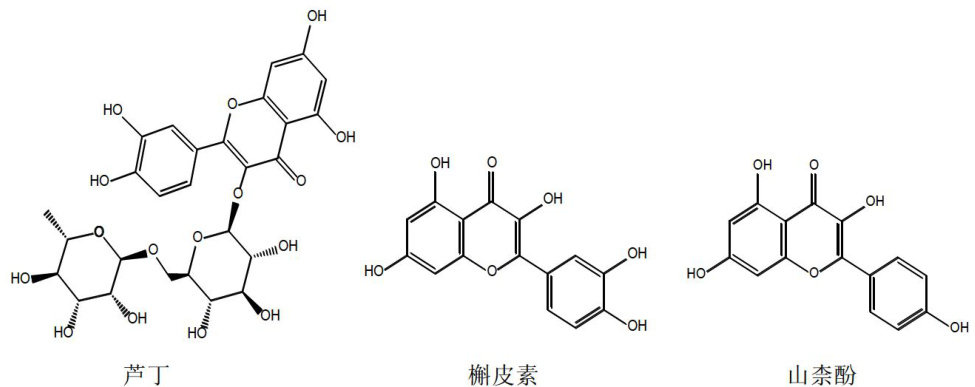

分析检测 | 油菜花粉中3种化学成分含量的测定

分析检测 | 油菜花粉中3种化学成分含量的测定

-

分析检测 | 肉制品中亚硝酸盐残留计量检测与风险分析

分析检测 | 肉制品中亚硝酸盐残留计量检测与风险分析

-

分析检测 | QuEChERS-气相色谱质谱联用检测果蔬中 20种农药残留

分析检测 | QuEChERS-气相色谱质谱联用检测果蔬中 20种农药残留

-

分析检测 | 气相色谱-三重四极杆串联质谱法测定生姜中咪鲜胺及其代谢物总残留量的研究

分析检测 | 气相色谱-三重四极杆串联质谱法测定生姜中咪鲜胺及其代谢物总残留量的研究

-

营养与健康 | 乒兵球运动员的营养膳食研究

营养与健康 | 乒兵球运动员的营养膳食研究

-

营养与健康 | 中国式摔政运动员合理膳食营养的研究

营养与健康 | 中国式摔政运动员合理膳食营养的研究

-

营养与健康 | 社会体育指导员视角下大众体育锻炼中的营养指导要点研究

营养与健康 | 社会体育指导员视角下大众体育锻炼中的营养指导要点研究

-

营养与健康 | 自由式滑雪专项运动员合理膳食研究

营养与健康 | 自由式滑雪专项运动员合理膳食研究

-

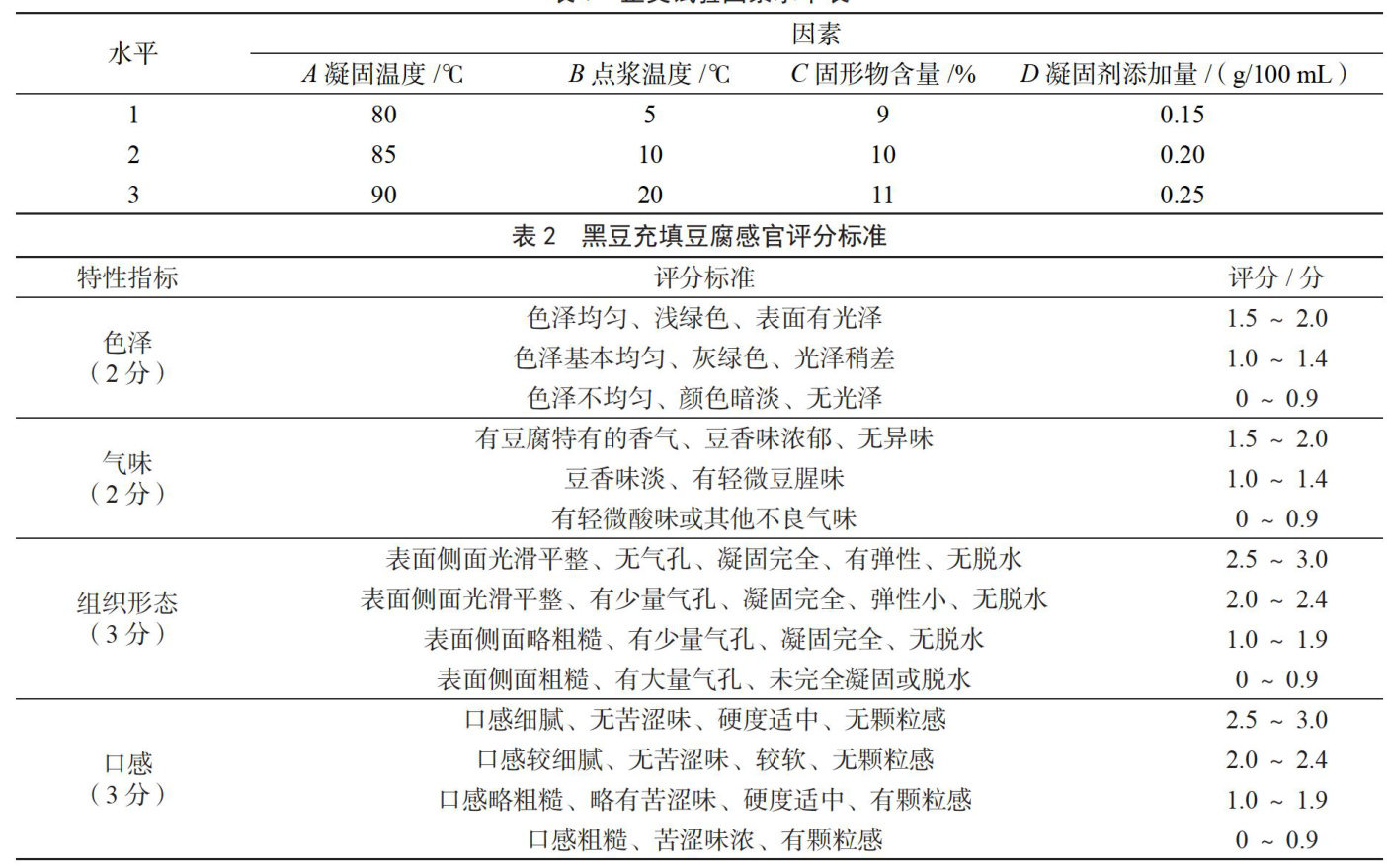

工艺技术 | 黑豆充填豆腐的工艺优化

工艺技术 | 黑豆充填豆腐的工艺优化

-

工艺技术 | 响应面法优化柠檬酸一级中和工艺研究

工艺技术 | 响应面法优化柠檬酸一级中和工艺研究

-

食品科技 | 茶叶初制工艺参数优化及应用研究

食品科技 | 茶叶初制工艺参数优化及应用研究

-

食品科技 | 基于区块链的食品检测数据管理与质量溯源平台设计

食品科技 | 基于区块链的食品检测数据管理与质量溯源平台设计

-

食品科技 | 果蔬农药残留检测面临的主要问题与改进对策

食品科技 | 果蔬农药残留检测面临的主要问题与改进对策

-

食品科技 | 微生物发酵技术对食品营养及保健功能的影响

食品科技 | 微生物发酵技术对食品营养及保健功能的影响

-

食品科技 | 传统蒸煮工艺中水溶性维生素保留现状 及优化路径分析

食品科技 | 传统蒸煮工艺中水溶性维生素保留现状 及优化路径分析

-

食品科技 | 益生元的生物功能及其在功能性食品中的研究进展

食品科技 | 益生元的生物功能及其在功能性食品中的研究进展

-

食品科技 | 即食海蜇生产加工中杀菌技术研究进展

食品科技 | 即食海蜇生产加工中杀菌技术研究进展

-

食品科技 | 高效液相色谱法在食用农产品农药残留检测中的应用探讨

食品科技 | 高效液相色谱法在食用农产品农药残留检测中的应用探讨

-

食品科技 | 孝感市“数字食堂”建设发展路径实践与思考

食品科技 | 孝感市“数字食堂”建设发展路径实践与思考

-

食品科技 | 马铃薯制品中5-羟甲基糠醛的形成机制和调控策略

食品科技 | 马铃薯制品中5-羟甲基糠醛的形成机制和调控策略

-

食品科技 | 食品中亚硫酸盐检测的干扰因素与解决方案

食品科技 | 食品中亚硫酸盐检测的干扰因素与解决方案

-

食品科技 | 2022-2024年淄博市张店区食源性疾病流行病学特征分析

食品科技 | 2022-2024年淄博市张店区食源性疾病流行病学特征分析

-

食品科技 | 食品中微塑料的新兴检测技术研究进展

食品科技 | 食品中微塑料的新兴检测技术研究进展

-

食品科技 | 地方特色糕点工业化生产过程中风味流失问题及解决策略

食品科技 | 地方特色糕点工业化生产过程中风味流失问题及解决策略

-

食品科技 | 食品质量检验中农药残留检测技术的应用

食品科技 | 食品质量检验中农药残留检测技术的应用

-

食品科技 | 基于大数据驱动的食品安全抽检风险评估体系研究

食品科技 | 基于大数据驱动的食品安全抽检风险评估体系研究

-

食品科技 | 地域特色保健食品的生产质量优化对策探析

食品科技 | 地域特色保健食品的生产质量优化对策探析

-

食品科技 | 食品安全快速检测技术应用现状及对策研究

食品科技 | 食品安全快速检测技术应用现状及对策研究

-

食品科技 | 承德市香菇加工产业现状及发展建议

食品科技 | 承德市香菇加工产业现状及发展建议

-

食品科技 | 基于超高效液相色谱的食品营养成分检测技术

食品科技 | 基于超高效液相色谱的食品营养成分检测技术

-

食品科技 | 量子计算在食品污染物模式识别中的创新应用

食品科技 | 量子计算在食品污染物模式识别中的创新应用

登录

登录