目录

快速导航-

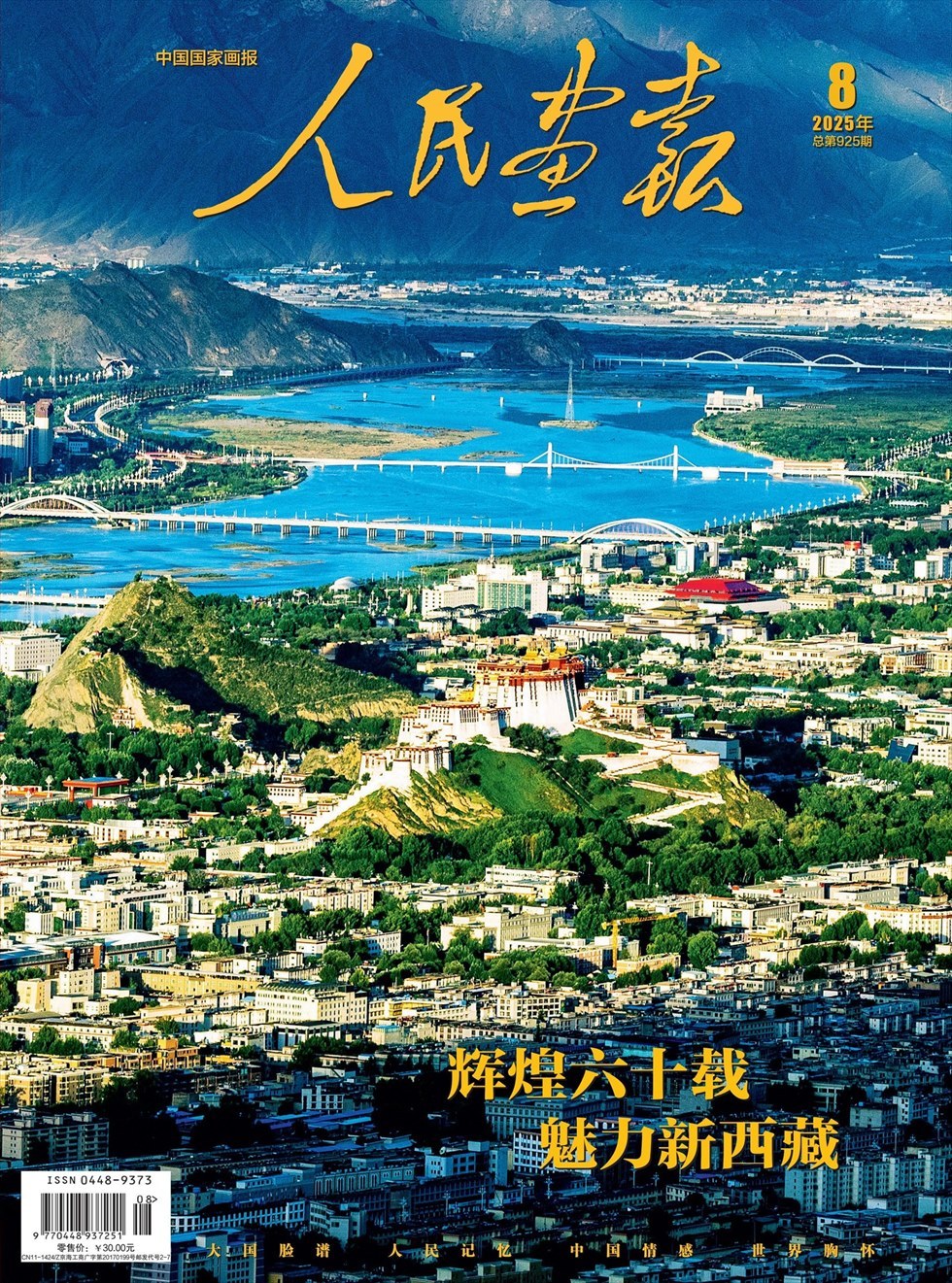

影像中国 | 辉煌六十载 魅力新西藏

影像中国 | 辉煌六十载 魅力新西藏

-

影像中国 | 跨越一甲子 逐梦向未来

影像中国 | 跨越一甲子 逐梦向未来

-

影像中国 | 高原有发展 逐梦天路的新篇章

影像中国 | 高原有发展 逐梦天路的新篇章

-

影像中国 | 雪域脉动 嘎拉村,把日子过得更美好

影像中国 | 雪域脉动 嘎拉村,把日子过得更美好

-

影像中国 | 嘎拉村,把日子过得更美好

影像中国 | 嘎拉村,把日子过得更美好

-

影像中国 | 高原产业新图景

影像中国 | 高原产业新图景

-

影像中国 | “诗与远方”照进雪域高原 玫恰:随身携带的无限星火

影像中国 | “诗与远方”照进雪域高原 玫恰:随身携带的无限星火

-

影像中国 | 玫恰:随身携带的无限星火

影像中国 | 玫恰:随身携带的无限星火

-

影像中国 | 扎西都吉:松赞林卡里的“香巴拉”使者

影像中国 | 扎西都吉:松赞林卡里的“香巴拉”使者

-

影像中国 | 扎西次仁:喜马拉雅之子

影像中国 | 扎西次仁:喜马拉雅之子

-

影像中国 | 文化有传承 雪域高原的灿烂底色

影像中国 | 文化有传承 雪域高原的灿烂底色

-

影像中国 | 雪堆白:薪火相传

影像中国 | 雪堆白:薪火相传

-

影像中国 | 雍忠卓玛:邂逅唐卡

影像中国 | 雍忠卓玛:邂逅唐卡

-

影像中国 | 西藏博物馆:解码千年文明

影像中国 | 西藏博物馆:解码千年文明

-

影像中国 | 介观:创造联结

影像中国 | 介观:创造联结

-

影像中国 | 《文成公主》:魅力长存

影像中国 | 《文成公主》:魅力长存

-

影像中国 | 生态有守护 世界屋脊的绿色答卷

影像中国 | 生态有守护 世界屋脊的绿色答卷

-

影像中国 | 保护高原湿地

影像中国 | 保护高原湿地

-

影像中国 | 高原生灵的欢歌

影像中国 | 高原生灵的欢歌

-

影像中国 | 遇见高原绿色,在藏东南寻找巨树

影像中国 | 遇见高原绿色,在藏东南寻找巨树

-

人民肖像 | 徐淙祥 半个世纪的麦田守望者

人民肖像 | 徐淙祥 半个世纪的麦田守望者

登录

登录