目录

快速导航-

动态预警 | 乡村振兴视域下家庭农场禽病精准诊治路径研究

动态预警 | 乡村振兴视域下家庭农场禽病精准诊治路径研究

-

动态预警 | 人工智能对家禽专业期刊编审的影响

动态预警 | 人工智能对家禽专业期刊编审的影响

-

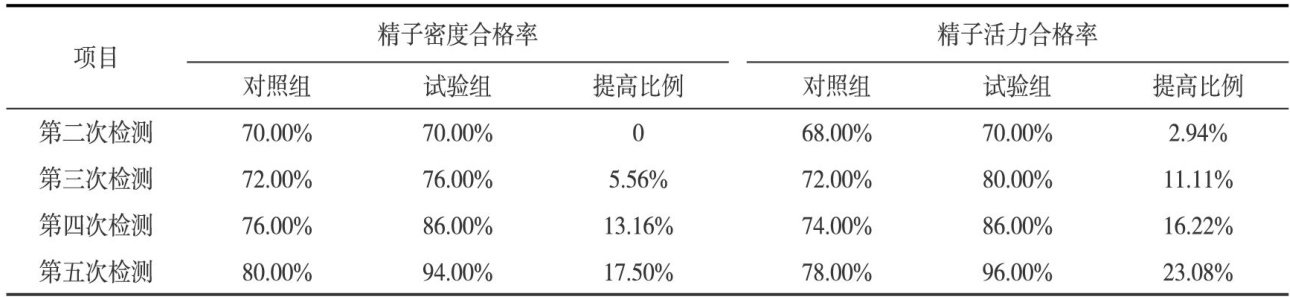

营养饲料 | 饲料中添加激蛋散对黑瑶种公鸡精子密度与活力的影响

营养饲料 | 饲料中添加激蛋散对黑瑶种公鸡精子密度与活力的影响

-

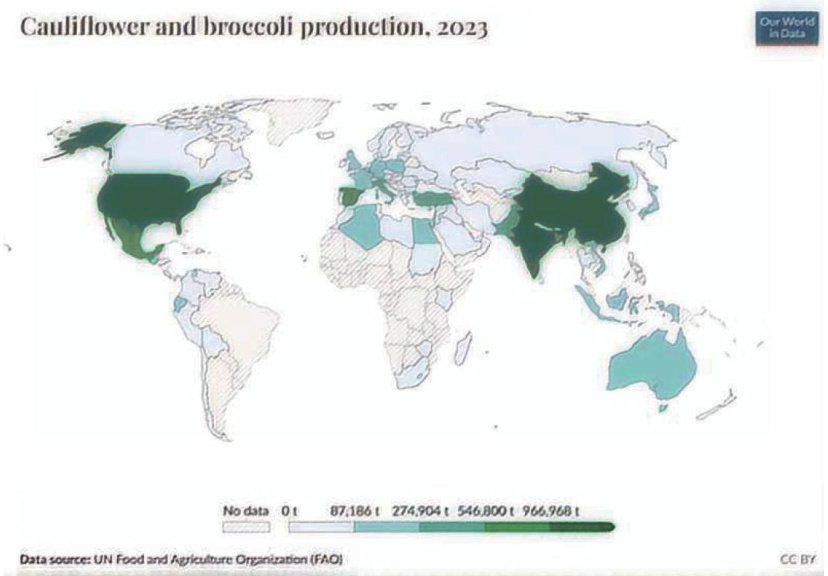

营养饲料 | 西兰花副产物的资源化利用与创新应用研究进展

营养饲料 | 西兰花副产物的资源化利用与创新应用研究进展

-

疾病防治 | 双黄连口服液稳定性研究及其对蛋鸭免疫功能和抗氧化功能的影响

疾病防治 | 双黄连口服液稳定性研究及其对蛋鸭免疫功能和抗氧化功能的影响

-

疾病防治 | 鸡滑液囊支原体病的流行特征与综合防控技术研究进展

疾病防治 | 鸡滑液囊支原体病的流行特征与综合防控技术研究进展

-

饲养管理 | 不同微生物菌剂对鸭粪好氧堆肥效果的影响研究

饲养管理 | 不同微生物菌剂对鸭粪好氧堆肥效果的影响研究

-

饲养管理 | 蛋鸡的通风管理

饲养管理 | 蛋鸡的通风管理

-

综述 | 鸽腺病毒的病原学特征及分子生物学检测技术研究进展

综述 | 鸽腺病毒的病原学特征及分子生物学检测技术研究进展

-

综述 | 基于专利文献的鸡白痢防控技术研究进展

综述 | 基于专利文献的鸡白痢防控技术研究进展

-

健康养殖 | 家禽生产中常用免疫接种技术及注意事项

健康养殖 | 家禽生产中常用免疫接种技术及注意事项

-

健康养殖 | 规模化养鸡场鸡传染性支气管炎的诊断及防治

健康养殖 | 规模化养鸡场鸡传染性支气管炎的诊断及防治

-

健康养殖 | 黄芪解毒汤与ORS液联用对鸡传染性 法氏囊病的疗效

健康养殖 | 黄芪解毒汤与ORS液联用对鸡传染性 法氏囊病的疗效

-

健康养殖 | 中西医结合治疗鸡白冠病

健康养殖 | 中西医结合治疗鸡白冠病

-

健康养殖 | 一例放养鸡蛔虫病的诊治

健康养殖 | 一例放养鸡蛔虫病的诊治

-

健康养殖 | 噬菌体防治鸡源沙门氏菌病的探索应用

健康养殖 | 噬菌体防治鸡源沙门氏菌病的探索应用

-

健康养殖 | 果园养鸡的优势及饲养管理

健康养殖 | 果园养鸡的优势及饲养管理

-

健康养殖 | 提升雏鸡成活率的技术措施

健康养殖 | 提升雏鸡成活率的技术措施

-

健康养殖 | 浅谈林下生态养鸡技术

健康养殖 | 浅谈林下生态养鸡技术

-

健康养殖 | 鸡慢性呼吸道病的综合防治

健康养殖 | 鸡慢性呼吸道病的综合防治

-

健康养殖 | 鸡白痢的精准诊断及其防治技术

健康养殖 | 鸡白痢的精准诊断及其防治技术

-

健康养殖 | 鸡传染性浆膜炎的诊断及防治

健康养殖 | 鸡传染性浆膜炎的诊断及防治

-

健康养殖 | 浅析蛋鸡异常蛋形成原因及预防措施

健康养殖 | 浅析蛋鸡异常蛋形成原因及预防措施

-

健康养殖 | 家禽业“防检一体化” 动物卫生监管模式创新与实践

健康养殖 | 家禽业“防检一体化” 动物卫生监管模式创新与实践

-

健康养殖 | 鸡禽流感的诊断及防治

健康养殖 | 鸡禽流感的诊断及防治

-

健康养殖 | 鸡淋巴白血病的诊断及防控措施

健康养殖 | 鸡淋巴白血病的诊断及防控措施

-

健康养殖 | 提高海兰褐蛋鸡育雏成活率的几点关键措施

健康养殖 | 提高海兰褐蛋鸡育雏成活率的几点关键措施

-

健康养殖 | 散养鸡禽霍乱的诊断及防治措施

健康养殖 | 散养鸡禽霍乱的诊断及防治措施

-

健康养殖 | 蛋鸡脂肪肝综合征的病因及防治措施

健康养殖 | 蛋鸡脂肪肝综合征的病因及防治措施

-

健康养殖 | 一例鸡传染性喉气管炎与大肠杆菌病混合感染的诊治

健康养殖 | 一例鸡传染性喉气管炎与大肠杆菌病混合感染的诊治

-

健康养殖 | 浅谈鸡滑液囊支原体感染的诊断与防治

健康养殖 | 浅谈鸡滑液囊支原体感染的诊断与防治

-

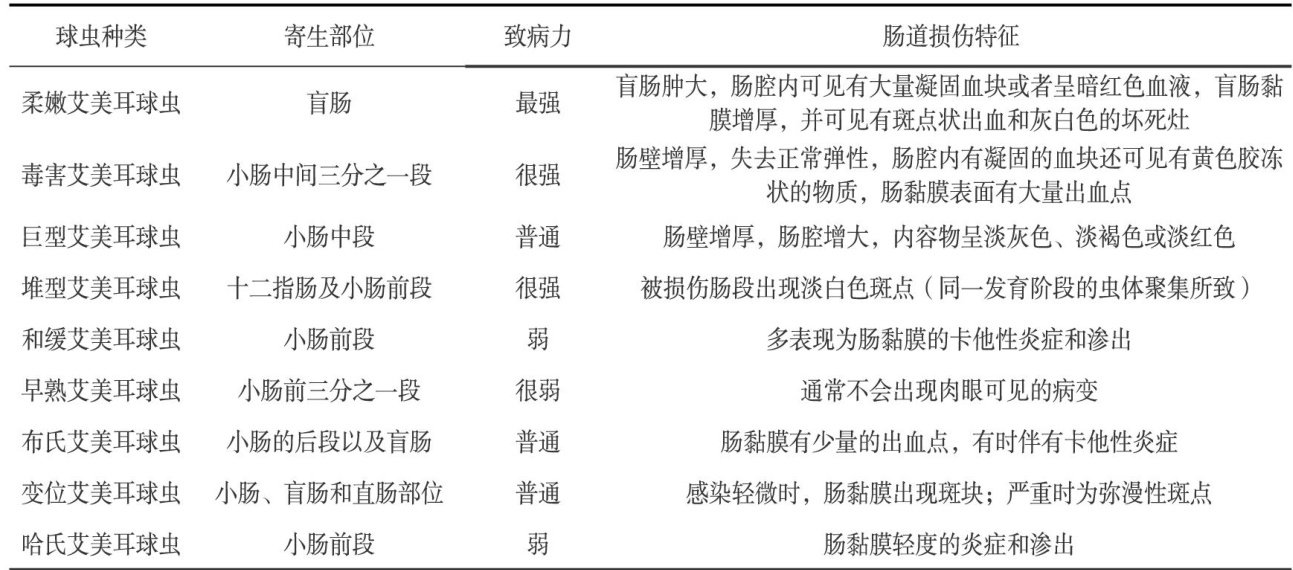

健康养殖 | 鸡球虫病的发生与诊治技术探讨

健康养殖 | 鸡球虫病的发生与诊治技术探讨

-

健康养殖 | 一起雏鸭大肠埃希氏菌感染病例的诊断与防治

健康养殖 | 一起雏鸭大肠埃希氏菌感染病例的诊断与防治

-

健康养殖 | 兽用抗菌药减量化综合治理模式探索与实践

健康养殖 | 兽用抗菌药减量化综合治理模式探索与实践

-

健康养殖 | 鸡传染性法氏囊病的诊断及防控措施

健康养殖 | 鸡传染性法氏囊病的诊断及防控措施

登录

登录