目录

快速导航-

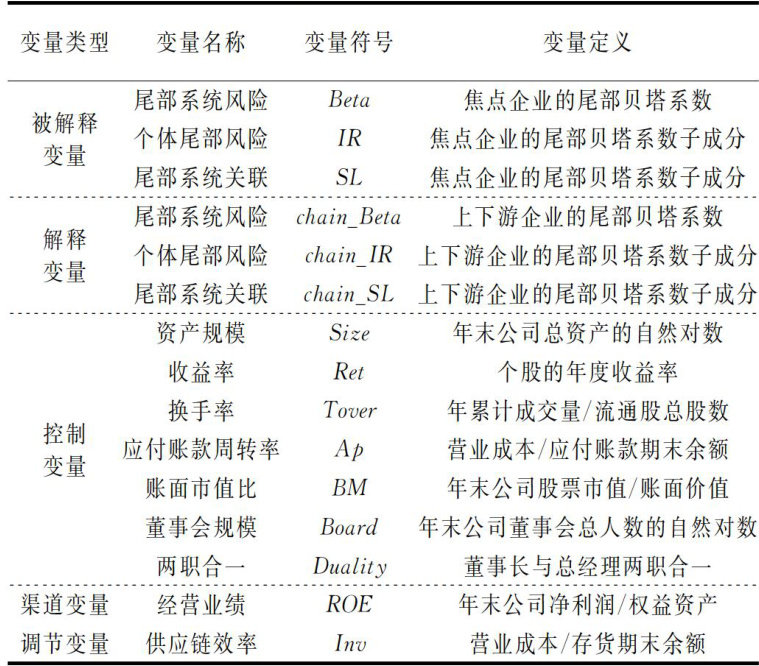

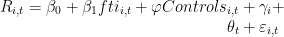

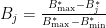

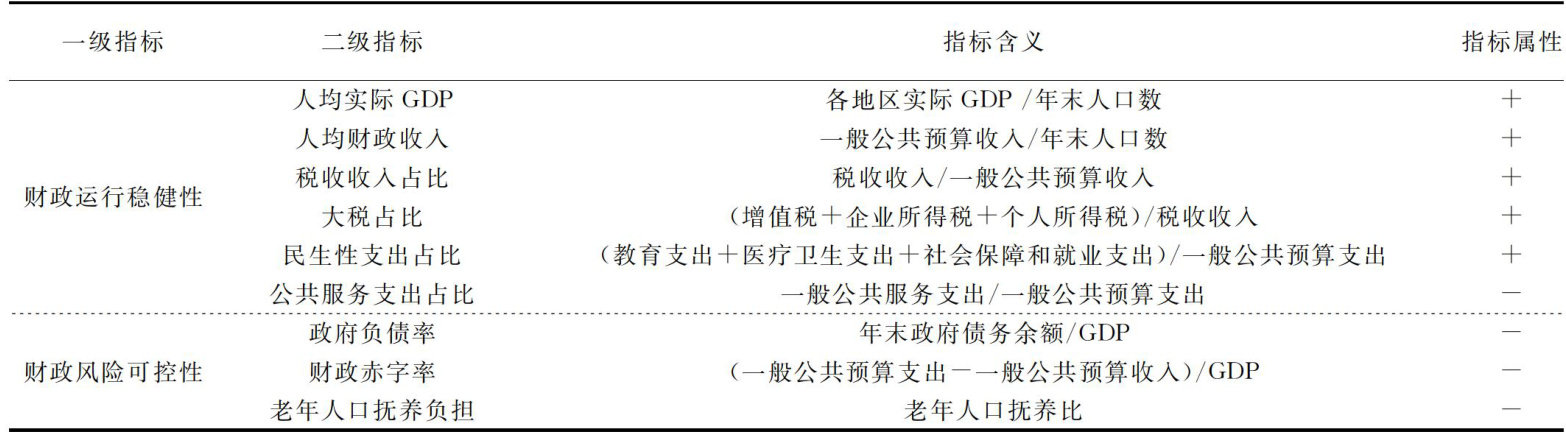

金融与保险 | 企业尾部系统风险具有供应链传染效应吗?

金融与保险 | 企业尾部系统风险具有供应链传染效应吗?

-

金融与保险 | 数字金融发展提升了中国资本市场韧性吗?

金融与保险 | 数字金融发展提升了中国资本市场韧性吗?

-

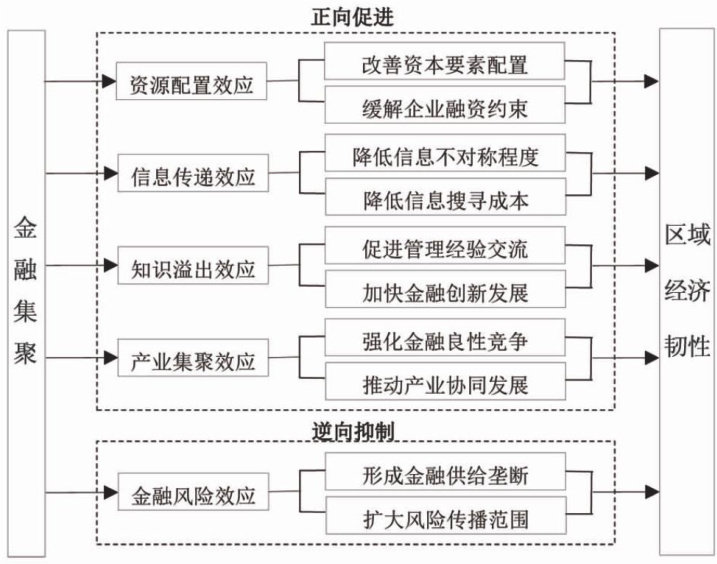

金融与保险 | 金融集聚能有效提升区域经济韧性吗?

金融与保险 | 金融集聚能有效提升区域经济韧性吗?

-

金融与保险 | 畅通劳动力流动与家庭消费:基于户籍改革的视角

金融与保险 | 畅通劳动力流动与家庭消费:基于户籍改革的视角

-

金融与保险 | 城镇职工基本养老保险省级统筹促进了流动人口参保吗?

金融与保险 | 城镇职工基本养老保险省级统筹促进了流动人口参保吗?

-

金融与保险 | 保险数字化转型提高了城市经济韧性吗?

金融与保险 | 保险数字化转型提高了城市经济韧性吗?

-

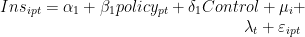

证券与投资 | 统一票据市场对企业投融资期限错配的影响研究

证券与投资 | 统一票据市场对企业投融资期限错配的影响研究

-

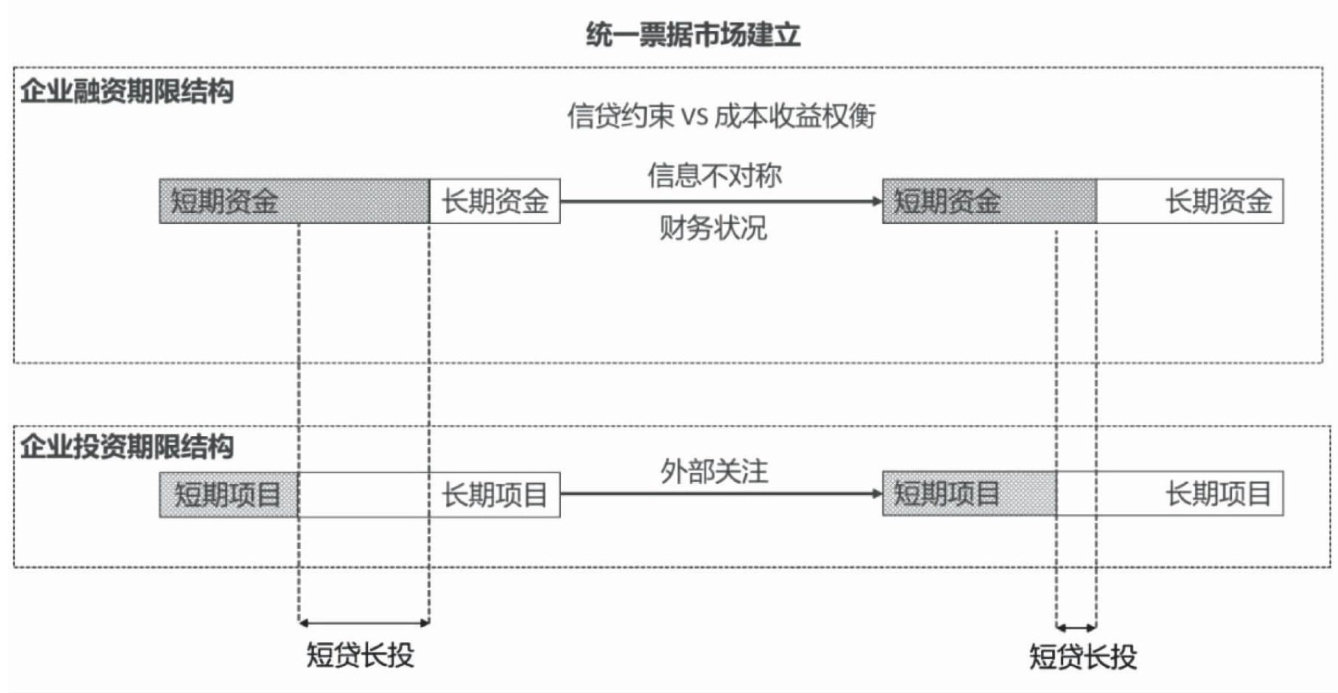

证券与投资 | 交通基础设施建设如何影响企业投资效率

证券与投资 | 交通基础设施建设如何影响企业投资效率

-

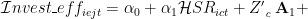

财政与税务 | 基于数字赋能的地方财政可持续性研究

财政与税务 | 基于数字赋能的地方财政可持续性研究

-

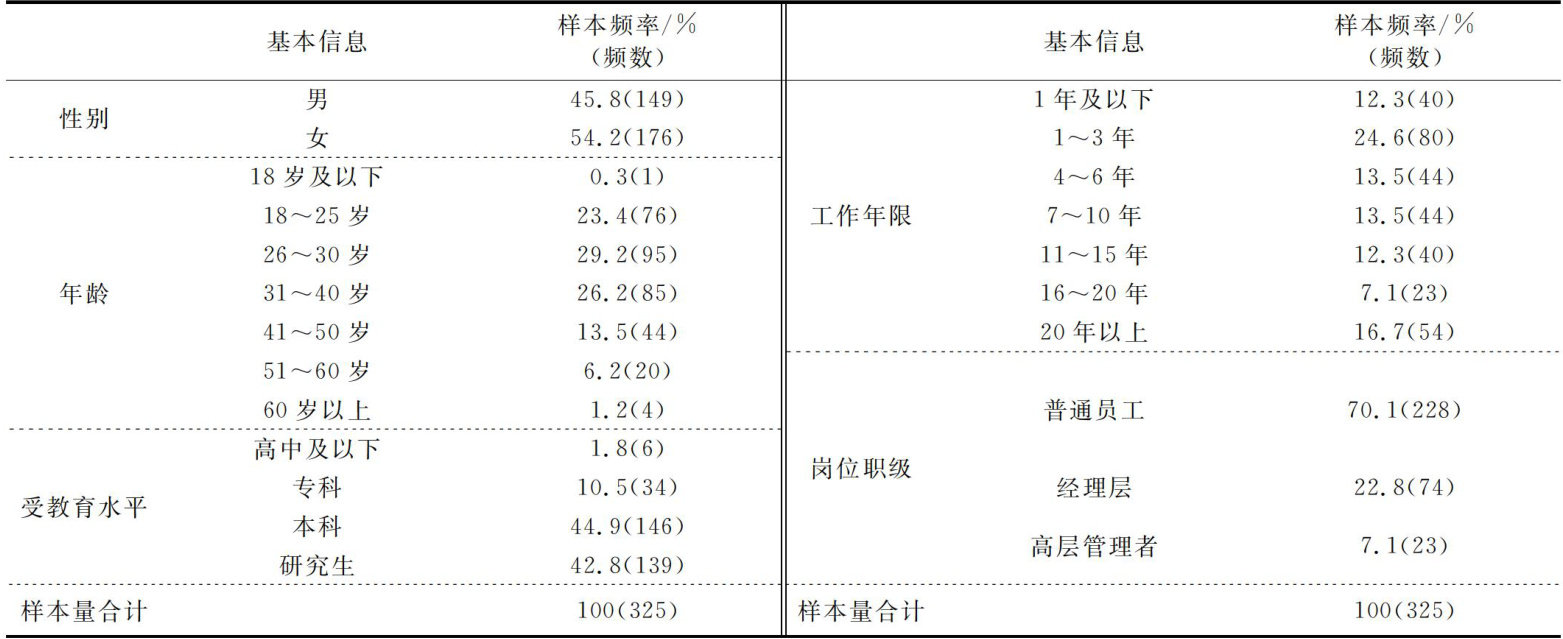

财政与税务 | 人口老龄化对地方财政风险的影响:自缚还是破茧?

财政与税务 | 人口老龄化对地方财政风险的影响:自缚还是破茧?

-

财政与税务 | 地方财政支农支出、农业技术进步与农业面源污染防治

财政与税务 | 地方财政支农支出、农业技术进步与农业面源污染防治

-

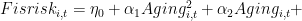

财务与会计 | “圈子文化”与职务舞弊行为研究

财务与会计 | “圈子文化”与职务舞弊行为研究

-

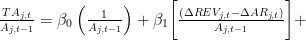

财务与会计 | 慈善组织理事会断裂带与会计信息质量:审计监督的调节效应

财务与会计 | 慈善组织理事会断裂带与会计信息质量:审计监督的调节效应

-

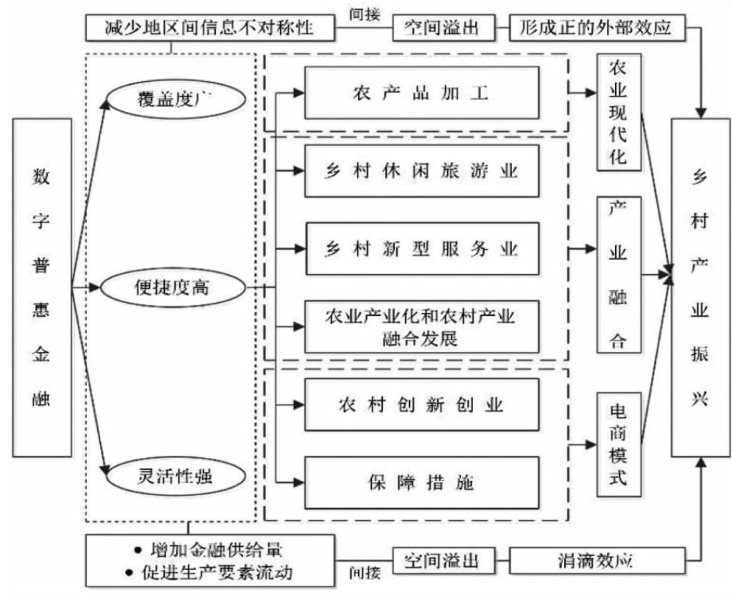

乡村振兴 | 数字普惠金融发展对乡村产业振兴的空间影响及门槛效应研究

乡村振兴 | 数字普惠金融发展对乡村产业振兴的空间影响及门槛效应研究

-

乡村振兴 | 数字经济赋能农业现代化的机制与效应研究

乡村振兴 | 数字经济赋能农业现代化的机制与效应研究

-

经济管理 | 政府监管的“鞭长莫及"效应

经济管理 | 政府监管的“鞭长莫及"效应

-

经济管理 | 公共数据开放对企业信贷获取的影响研究

经济管理 | 公共数据开放对企业信贷获取的影响研究

-

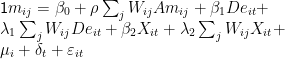

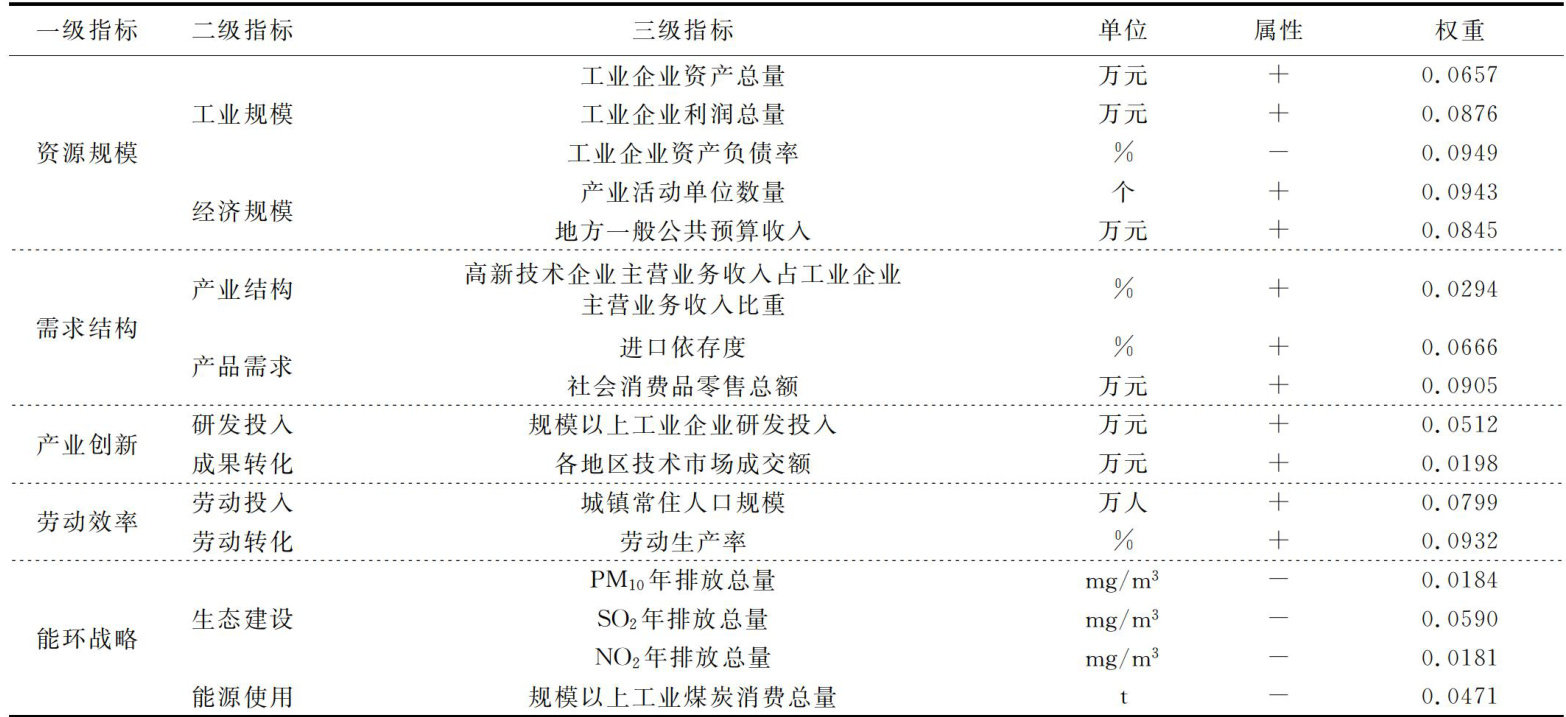

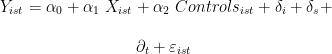

经济管理 | 数字经济赋能制造业转型升级

经济管理 | 数字经济赋能制造业转型升级

-

经济管理 | 自然灾害与企业绩效

经济管理 | 自然灾害与企业绩效

登录

登录