- 全部分类/

- 农业与职业/

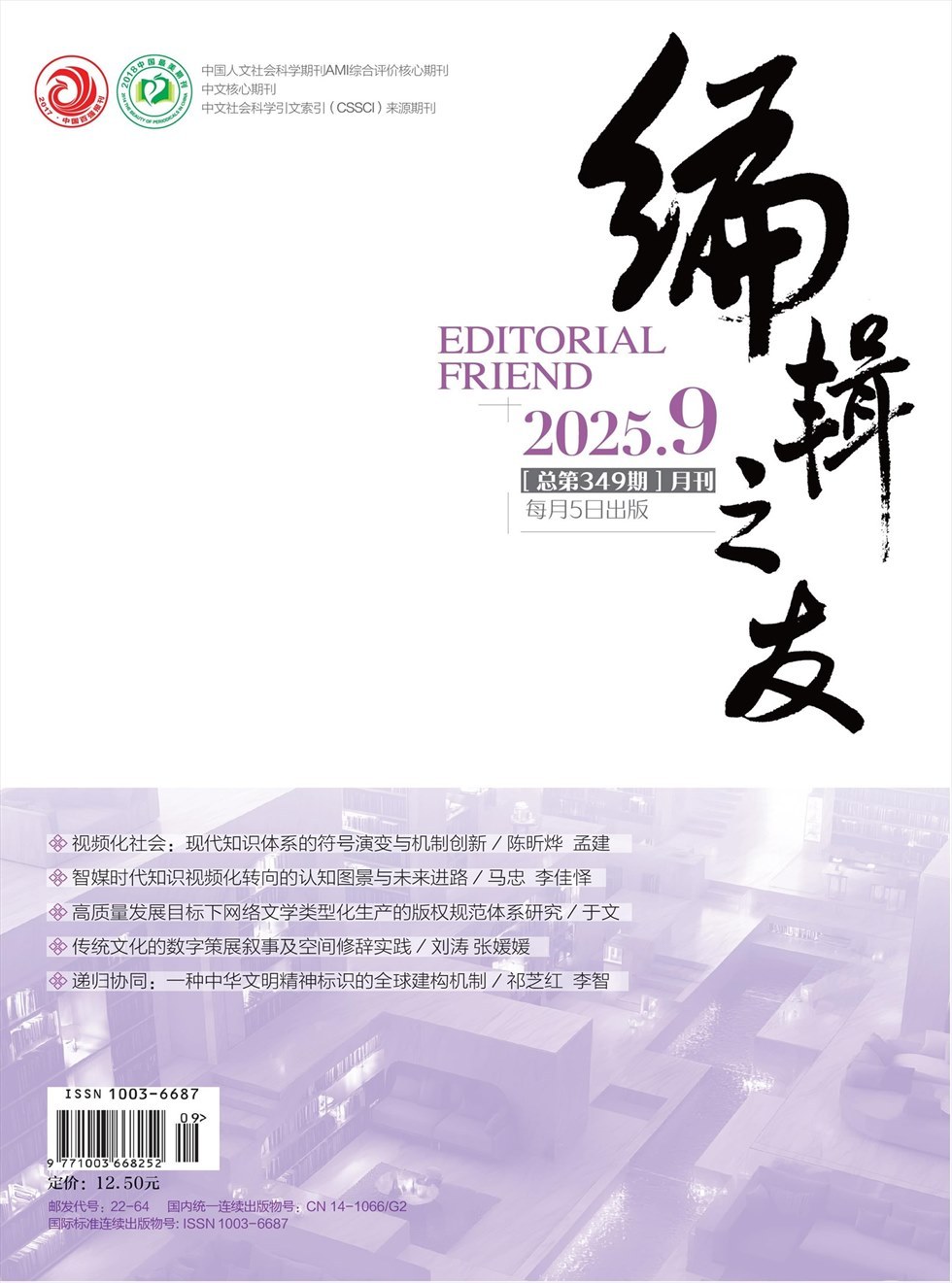

- 编辑之友

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首语 | 适应时代之变,加快推进一流学术期刊建设

卷首语 | 适应时代之变,加快推进一流学术期刊建设

-

专题 | 视频化社会:现代知识体系的符号演变与机制创新

专题 | 视频化社会:现代知识体系的符号演变与机制创新

-

专题 | 智媒时代知识视频化转向的认知图景与未来进路

专题 | 智媒时代知识视频化转向的认知图景与未来进路

-

专题 | 生成式人工智能驱动下知识生产加速的内源性偏向与伦理反思

专题 | 生成式人工智能驱动下知识生产加速的内源性偏向与伦理反思

-

出版 | 高质量发展目标下网络文学类型化生产的版权规范体系研究

出版 | 高质量发展目标下网络文学类型化生产的版权规范体系研究

-

出版 | 中国网络文学IP全版权开发中传统文化的当代转化

出版 | 中国网络文学IP全版权开发中传统文化的当代转化

-

出版 | 作为出版客体的知识:从普泛概念到学科工具

出版 | 作为出版客体的知识:从普泛概念到学科工具

-

传媒 | 传统文化的数字策展叙事及 空间修辞实践

传媒 | 传统文化的数字策展叙事及 空间修辞实践

-

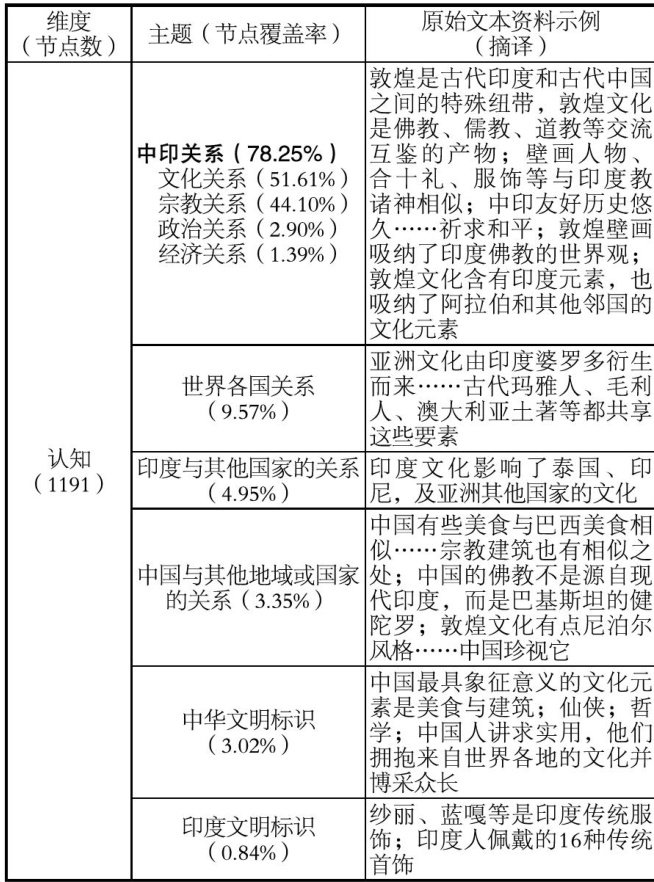

传媒 | 递归协同:一种中华文明精神标识的全球建构机制

传媒 | 递归协同:一种中华文明精神标识的全球建构机制

-

传媒 | 手机“下放”之路:农村家庭数字权力博弈中儿童媒介实践的对抗与协商

传媒 | 手机“下放”之路:农村家庭数字权力博弈中儿童媒介实践的对抗与协商

-

传媒 | 海外华文媒体中国形象传播的协同与优化

传媒 | 海外华文媒体中国形象传播的协同与优化

-

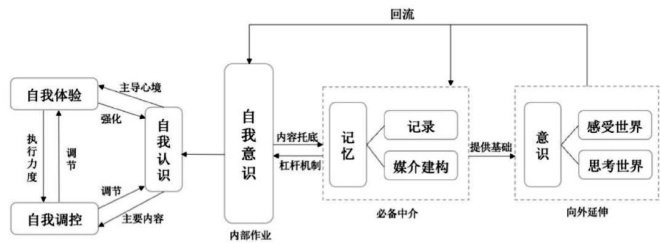

学研 | 记忆、数字记忆术与非理性:自我”的媒介化建构及风险省思

学研 | 记忆、数字记忆术与非理性:自我”的媒介化建构及风险省思

-

版权 | 生成式AI应用背景下出版者合理注意义务探究

版权 | 生成式AI应用背景下出版者合理注意义务探究

登录

登录