- 全部分类/

- 文学文摘/

- 当代作家评论

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

中国当代小说理论建构专栏 | “小说学”的难处与魅力

中国当代小说理论建构专栏 | “小说学”的难处与魅力

-

中国当代小说理论建构专栏 | 在语言的地老天荒中

中国当代小说理论建构专栏 | 在语言的地老天荒中

-

中国当代小说理论建构专栏 | 做自己,还是做别人?

中国当代小说理论建构专栏 | 做自己,还是做别人?

-

中国当代小说理论建构专栏 | 汪曾祺古典文气论的现代转换及美学特征

中国当代小说理论建构专栏 | 汪曾祺古典文气论的现代转换及美学特征

-

新东北·新南方 | 作为现象的“新东北文学”与“新南方写作”

新东北·新南方 | 作为现象的“新东北文学”与“新南方写作”

-

新东北·新南方 | “新南方文学”:一次文学事件的意义及其拓展的可能

新东北·新南方 | “新南方文学”:一次文学事件的意义及其拓展的可能

-

新东北·新南方 | 谈谈“新南方文学”的文化地理

新东北·新南方 | 谈谈“新南方文学”的文化地理

-

新东北·新南方 | 新文明 新风尚 新形象

新东北·新南方 | 新文明 新风尚 新形象

-

当代文学观察 | 文学批评标准中国范式之刍议

当代文学观察 | 文学批评标准中国范式之刍议

-

当代文学观察 | 当代笔记文学的现代传统

当代文学观察 | 当代笔记文学的现代传统

-

当代文学观察 | “流动性”视域下21世纪诗歌的地域书写与主体重建

当代文学观察 | “流动性”视域下21世纪诗歌的地域书写与主体重建

-

中国当代文学再评价 | 被遮蔽的日常书写与地方色彩

中国当代文学再评价 | 被遮蔽的日常书写与地方色彩

-

中国当代文学再评价 | “文章”的意义

中国当代文学再评价 | “文章”的意义

-

中国当代文学再评价 | 被集体化的“意识流”与“新启蒙”的可能

中国当代文学再评价 | 被集体化的“意识流”与“新启蒙”的可能

-

《鳄鱼》评论小辑 | 人性的深海,先锋的大戏

《鳄鱼》评论小辑 | 人性的深海,先锋的大戏

-

《鳄鱼》评论小辑 | “效用”与“情感”

《鳄鱼》评论小辑 | “效用”与“情感”

-

《雪山大地》评论小辑 | 经由风俗之镜/径

《雪山大地》评论小辑 | 经由风俗之镜/径

-

《雪山大地》评论小辑 | 新时代浪漫主义文学的体裁、写法与旨归

《雪山大地》评论小辑 | 新时代浪漫主义文学的体裁、写法与旨归

-

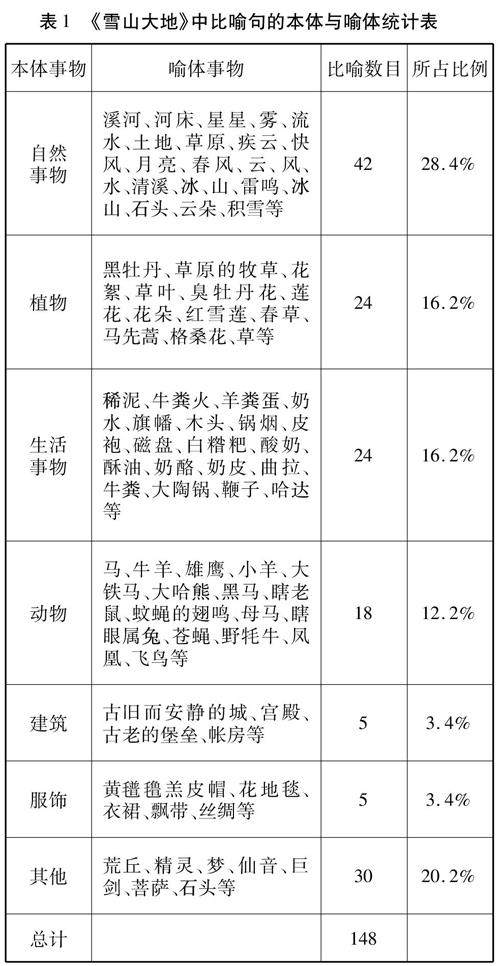

《雪山大地》评论小辑 | 《雪山大地》的诗意来源探析

《雪山大地》评论小辑 | 《雪山大地》的诗意来源探析

-

作家作品评论 | 生生不息天之道

作家作品评论 | 生生不息天之道

-

作家作品评论 | 人性的幽暗与人的现代化问题思考

作家作品评论 | 人性的幽暗与人的现代化问题思考

-

作家作品评论 | 格非《望春风》的时间回拨、栖居风景与废墟浪漫主义

作家作品评论 | 格非《望春风》的时间回拨、栖居风景与废墟浪漫主义

-

作家作品评论 | 论人工智能写作中的人物形象建构及其意义

作家作品评论 | 论人工智能写作中的人物形象建构及其意义

-

作家作品评论 | 《催眠师甄妮》:情动实践与“新人”的当代性

作家作品评论 | 《催眠师甄妮》:情动实践与“新人”的当代性

-

作家作品评论 | 文学对文化的阐释

作家作品评论 | 文学对文化的阐释

-

作家作品评论 | 再谈“陈奂生”

作家作品评论 | 再谈“陈奂生”

-

作家作品评论 | 论沈奇《天生丽质》的实验诗学、字象思维和禅意之境

作家作品评论 | 论沈奇《天生丽质》的实验诗学、字象思维和禅意之境

-

作家作品评论 | 将寻根进行到底

作家作品评论 | 将寻根进行到底

-

创刊40周年 | 文学期刊的现场感、历史感与文化使命

创刊40周年 | 文学期刊的现场感、历史感与文化使命

登录

登录