目录

快速导航-

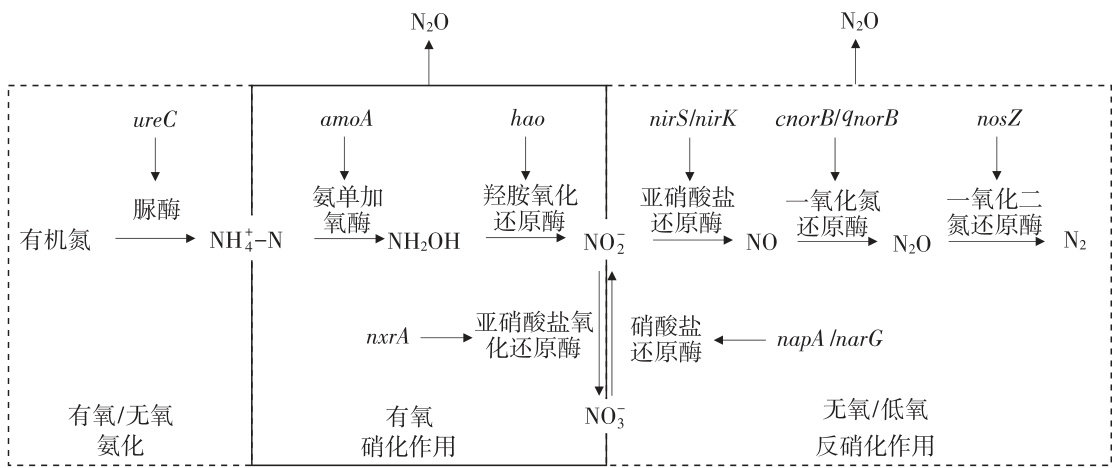

专论与综述 | 畜禽粪便堆肥过程中 CH4 和 N2O 减排研究进展

专论与综述 | 畜禽粪便堆肥过程中 CH4 和 N2O 减排研究进展

-

环境健康与农产品安全 | 土壤水分亏缺加剧了冬小麦光合作用的臭氧伤害效应

环境健康与农产品安全 | 土壤水分亏缺加剧了冬小麦光合作用的臭氧伤害效应

-

环境健康与农产品安全 | 大气 CO2 浓度和温度升高对黑土禾谷类作物根际土壤有机氮组分的影响

环境健康与农产品安全 | 大气 CO2 浓度和温度升高对黑土禾谷类作物根际土壤有机氮组分的影响

-

环境健康与农产品安全 | 土壤中纳米塑料与砷共存诱发的生菜毒性效应及其代谢机制

环境健康与农产品安全 | 土壤中纳米塑料与砷共存诱发的生菜毒性效应及其代谢机制

-

环境健康与农产品安全 | 不同外源物质对镉污染下钻叶紫菀生长、生理和镉积累的影响

环境健康与农产品安全 | 不同外源物质对镉污染下钻叶紫菀生长、生理和镉积累的影响

-

土壤环境 | 不同钝化剂对土壤镉有效性与生物可给性的对比影响研究

土壤环境 | 不同钝化剂对土壤镉有效性与生物可给性的对比影响研究

-

土壤环境 | Si-P改性生物炭对弱碱性Cd污染土壤肥力调控效应及小白菜生长的影响

土壤环境 | Si-P改性生物炭对弱碱性Cd污染土壤肥力调控效应及小白菜生长的影响

-

土壤环境 | 长株潭地区稻田土壤淹水后有效态镉变异的主控因子研究

土壤环境 | 长株潭地区稻田土壤淹水后有效态镉变异的主控因子研究

-

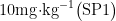

土壤环境 | 轻度锌污染土壤植物修复效果研究

土壤环境 | 轻度锌污染土壤植物修复效果研究

-

土壤环境 | 长期施肥对红壤侵蚀坡耕地重金属积累及其有效性的影响

土壤环境 | 长期施肥对红壤侵蚀坡耕地重金属积累及其有效性的影响

-

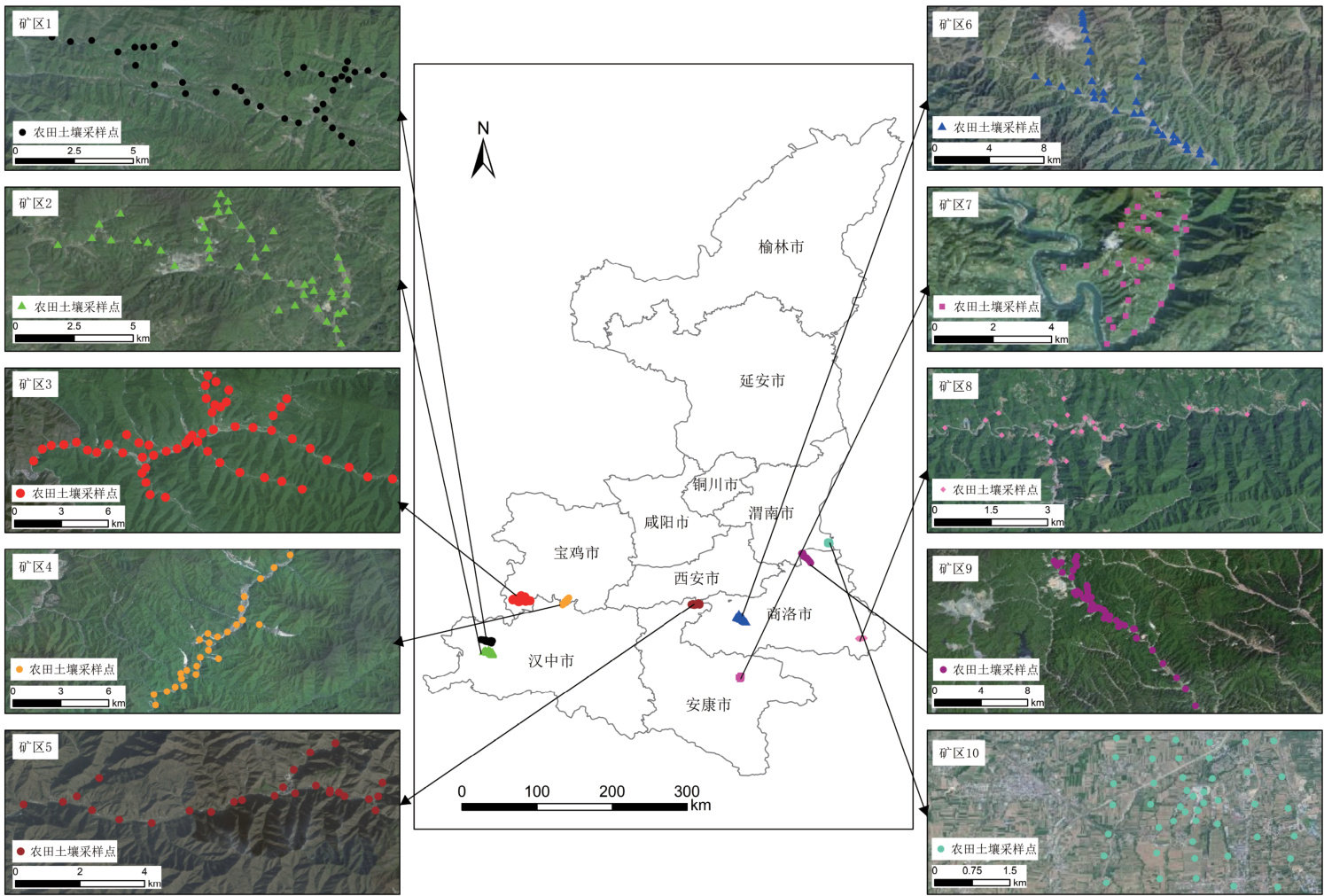

土壤环境 | 陕西秦岭矿区农田土壤和作物重金属 污染特征及健康风险评价

土壤环境 | 陕西秦岭矿区农田土壤和作物重金属 污染特征及健康风险评价

-

土壤环境 | 水铁矿富集功能微生物强化土壤微生物电化学降解石油烃

土壤环境 | 水铁矿富集功能微生物强化土壤微生物电化学降解石油烃

-

土壤环境 | 微藻基生物塑料薄膜制备参数优化及性能分析

土壤环境 | 微藻基生物塑料薄膜制备参数优化及性能分析

-

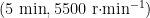

土壤环境 | 有机施肥对不同植物类土壤肥力与碳库的影响

土壤环境 | 有机施肥对不同植物类土壤肥力与碳库的影响

-

土壤环境 | 不同植被对煤矿区土壤微生物和碳循环基因的影响

土壤环境 | 不同植被对煤矿区土壤微生物和碳循环基因的影响

-

土壤环境 | 黄河三角洲稻田退耕对土壤生态化学计量特征的影响

土壤环境 | 黄河三角洲稻田退耕对土壤生态化学计量特征的影响

-

土壤环境 | 矿物生物炭对马铃薯品质与土壤肥力的影响

土壤环境 | 矿物生物炭对马铃薯品质与土壤肥力的影响

-

面源污染 | 长、短期有机肥施用对菜地矿化氮流失的影响

面源污染 | 长、短期有机肥施用对菜地矿化氮流失的影响

-

水体环境 | 水肥变化对新垦稻田地下水硝态氮的影响机制

水体环境 | 水肥变化对新垦稻田地下水硝态氮的影响机制

-

水体环境 | β-环糊精/聚多巴胺功能化纤维膜的制备及其对水中有机污染物的吸附

水体环境 | β-环糊精/聚多巴胺功能化纤维膜的制备及其对水中有机污染物的吸附

-

水产环境 | 菲律宾蛤仔养殖过程中氮、磷和化学需氧量的变化规律

水产环境 | 菲律宾蛤仔养殖过程中氮、磷和化学需氧量的变化规律

-

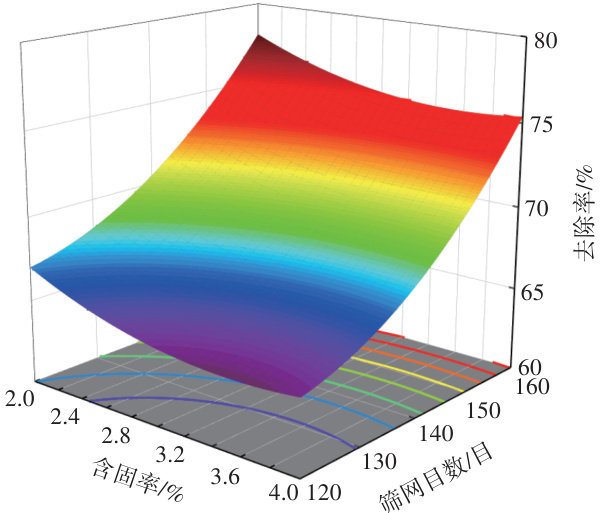

废弃物处理记资源化利用 | 基于响应曲面法的肉鸭液体粪污固液分离关键参数优化

废弃物处理记资源化利用 | 基于响应曲面法的肉鸭液体粪污固液分离关键参数优化

-

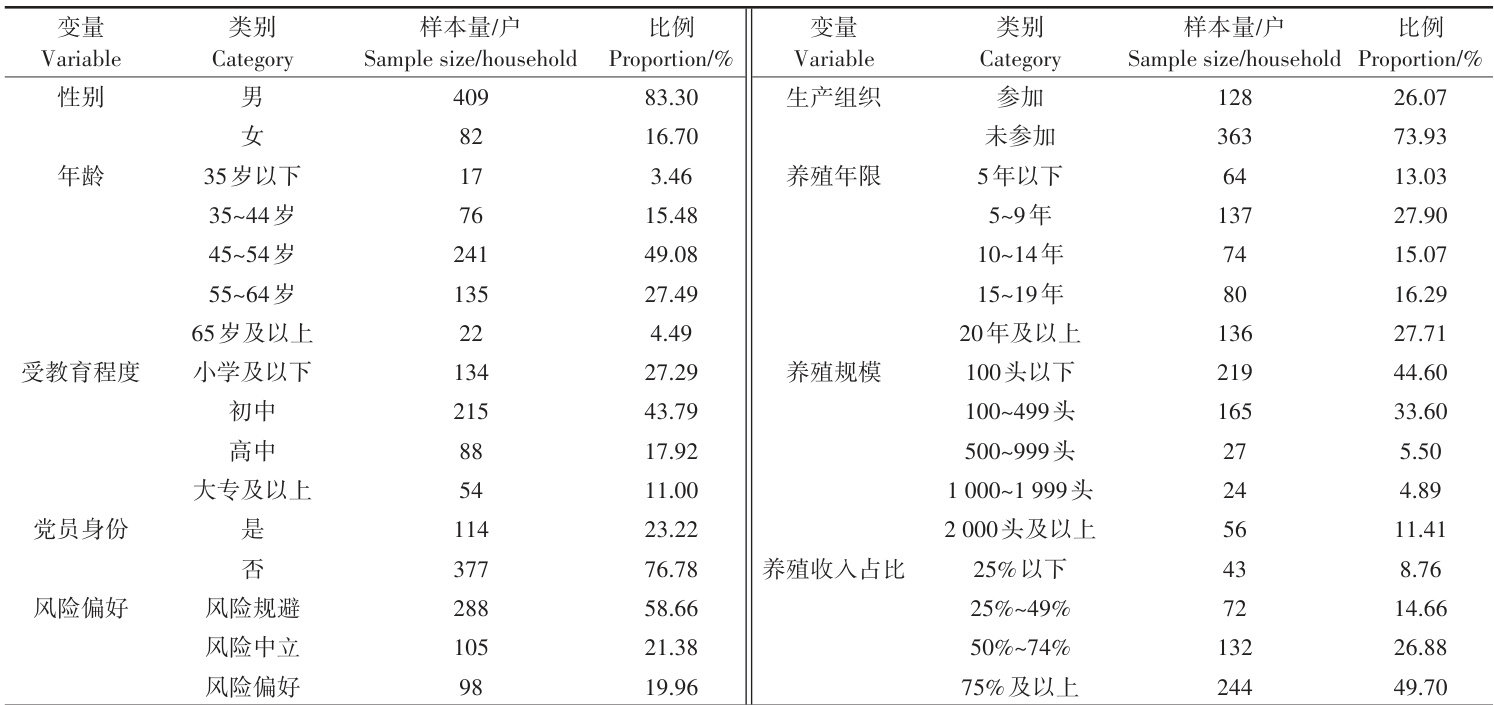

废弃物处理记资源化利用 | 环境规制对生猪养殖户粪污资源化利用行为的影响

废弃物处理记资源化利用 | 环境规制对生猪养殖户粪污资源化利用行为的影响

-

农业与全球变化 | 容重对土壤水分状况及氧化亚氮排放的影响

农业与全球变化 | 容重对土壤水分状况及氧化亚氮排放的影响

-

环境信息 | 《农业环境科学学报》2024年审稿专家名录

环境信息 | 《农业环境科学学报》2024年审稿专家名录

-

环境信息 | 中国农业科学院金属生态毒理与污染修复创新团队

环境信息 | 中国农业科学院金属生态毒理与污染修复创新团队

-

环境信息 | 江苏省农业科学院农业面源污染质量创新团体

环境信息 | 江苏省农业科学院农业面源污染质量创新团体

登录

登录