目录

快速导航-

文学评论 | 《带上她的眼睛》与中国当代科幻作品的社会价值

文学评论 | 《带上她的眼睛》与中国当代科幻作品的社会价值

-

文学评论 | 《聊斋志异》中的骗术书写及其当代启示

文学评论 | 《聊斋志异》中的骗术书写及其当代启示

-

文学评论 | 女性主义视角下《明亮的夜晚》中的女性形象分析

文学评论 | 女性主义视角下《明亮的夜晚》中的女性形象分析

-

文学评论 | 与自然共振

文学评论 | 与自然共振

-

文学评论 | 从《草叶集》观照惠特曼诗歌的民主精神与创新形式

文学评论 | 从《草叶集》观照惠特曼诗歌的民主精神与创新形式

-

文学研究 | 论杨本芬小说中的女性生存困境

文学研究 | 论杨本芬小说中的女性生存困境

-

文学研究 | 孙惠芬小说叙事框架的转型与重构

文学研究 | 孙惠芬小说叙事框架的转型与重构

-

文学研究 | 女性视角下的意象选择与塑造

文学研究 | 女性视角下的意象选择与塑造

-

文学研究 | 论魏晋南北朝家书的骈偶化

文学研究 | 论魏晋南北朝家书的骈偶化

-

文学研究 | 浅析加西亚·马尔克斯魔幻现实主义写作风格的形成和特点

文学研究 | 浅析加西亚·马尔克斯魔幻现实主义写作风格的形成和特点

-

文学研究 | 实录与在世:论唐传奇叙梦文本真-幻-真叙事

文学研究 | 实录与在世:论唐传奇叙梦文本真-幻-真叙事

-

文学研究 | 松花江与最上川流域“水神·水怪”类民间故事比较探究

文学研究 | 松花江与最上川流域“水神·水怪”类民间故事比较探究

-

文化集萃 | 宋朝科举防作弊制度研究

文化集萃 | 宋朝科举防作弊制度研究

-

文化集萃 | 转型时代士绅黄秉义的个人阅读史(1902—1918)

文化集萃 | 转型时代士绅黄秉义的个人阅读史(1902—1918)

-

文化集萃 | 论方志总纂的“谋私性”

文化集萃 | 论方志总纂的“谋私性”

-

文化集萃 | 明清时期分野思想的历史演变

文化集萃 | 明清时期分野思想的历史演变

-

文化集萃 | 政治发展“大低谷”与走出低谷的黑格尔方案

文化集萃 | 政治发展“大低谷”与走出低谷的黑格尔方案

-

文化集萃 | 铸牢中华民族共同体视域下北魏初期对北部边疆的治理研究

文化集萃 | 铸牢中华民族共同体视域下北魏初期对北部边疆的治理研究

-

文化集萃 | 晚清以来桐梓水患治理

文化集萃 | 晚清以来桐梓水患治理

-

文化集萃 | 略论吕振羽治史思想和方法

文化集萃 | 略论吕振羽治史思想和方法

-

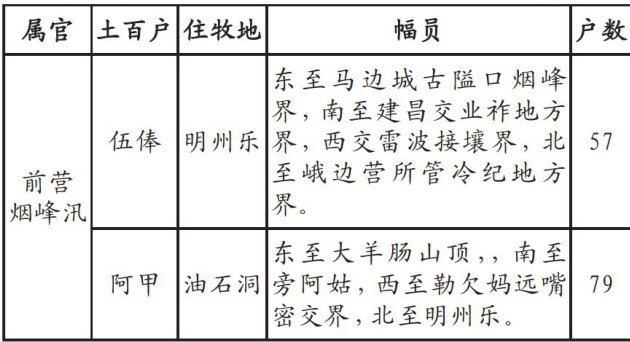

文化集萃 | 清代马边彝族土百户在汉彝交融中的纽带作用

文化集萃 | 清代马边彝族土百户在汉彝交融中的纽带作用

-

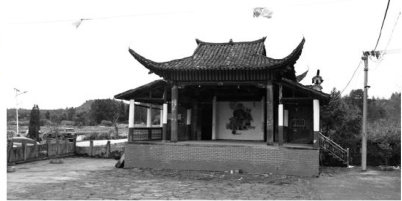

文艺观察 | 抚州古戏台与采茶戏:地方文化的历史印记与发展

文艺观察 | 抚州古戏台与采茶戏:地方文化的历史印记与发展

-

文艺观察 | 摇滚文化中的狂欢化

文艺观察 | 摇滚文化中的狂欢化

-

文艺观察 | 个体命运叙事与文化传承主题

文艺观察 | 个体命运叙事与文化传承主题

-

文艺观察 | 中国古典美学语境下的“怪石”

文艺观察 | 中国古典美学语境下的“怪石”

-

文化传播 | “求真-务实”连续统评价模式下异语创作和无本回译研究

文化传播 | “求真-务实”连续统评价模式下异语创作和无本回译研究

-

文化传播 | 中原学元典《黄帝内经》在日本的译介与传播研究

文化传播 | 中原学元典《黄帝内经》在日本的译介与传播研究

-

文化传播 | 生态翻译学视域下石涛《画语录(选二)》的汉英翻译研究

文化传播 | 生态翻译学视域下石涛《画语录(选二)》的汉英翻译研究

-

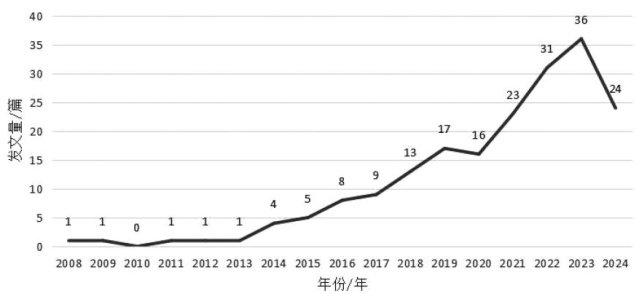

文化传播 | 基于CiteSpace分析游戏翻译研究的现状、热点与趋势

文化传播 | 基于CiteSpace分析游戏翻译研究的现状、热点与趋势

-

文化传播 | 中国地理科普读物英译译后编辑策略探究

文化传播 | 中国地理科普读物英译译后编辑策略探究

-

文化传播 | 跨文化视角下的《谁在看中国画》汉译探析

文化传播 | 跨文化视角下的《谁在看中国画》汉译探析

-

文化综合 | 《官话指南》和《燕京妇语》使役范畴研究

文化综合 | 《官话指南》和《燕京妇语》使役范畴研究

-

文化综合 | 粤语民俗中的语言禁忌现象

文化综合 | 粤语民俗中的语言禁忌现象

-

文化综合 | 重庆方言词汇的文化探析

文化综合 | 重庆方言词汇的文化探析

-

文化综合 | 《悬泉汉简(叁)》释文补正九则

文化综合 | 《悬泉汉简(叁)》释文补正九则

-

文化综合 | 合作原则视角下《雷雨》中繁漪角色话语分析

文化综合 | 合作原则视角下《雷雨》中繁漪角色话语分析

-

文化综合 | 德州夏津方言“吃”义动词研究

文化综合 | 德州夏津方言“吃”义动词研究

-

文化综合 | 英汉语言的句法逻辑差异分析

文化综合 | 英汉语言的句法逻辑差异分析

-

文化综合 | 网络流行语“古希腊掌管 x× 的神”研究

文化综合 | 网络流行语“古希腊掌管 x× 的神”研究

过往期刊

更多-

今古文创

2025年42期 -

今古文创

2025年41期 -

今古文创

2025年40期 -

今古文创

2025年39期 -

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

简牍字形与释文进行细致剖析,发现其中存在若干可补正或进一步释读的空间,文章选取九例加以考释论证,以期为《悬泉汉简(叁)》的研究提供新的实证补充。

简牍字形与释文进行细致剖析,发现其中存在若干可补正或进一步释读的空间,文章选取九例加以考释论证,以期为《悬泉汉简(叁)》的研究提供新的实证补充。

登录

登录