目录

快速导航-

文学评论 | 《诗经》中的生态美学观念研究

文学评论 | 《诗经》中的生态美学观念研究

-

文学评论 | 从《傲慢与偏见》看简·奥斯汀女性意识的觉醒

文学评论 | 从《傲慢与偏见》看简·奥斯汀女性意识的觉醒

-

文学评论 | 梁文灿《蝶恋花·潍阳十二月鼓子词》中的清末潍县清明民俗内涵与阐释

文学评论 | 梁文灿《蝶恋花·潍阳十二月鼓子词》中的清末潍县清明民俗内涵与阐释

-

文学评论 | 论《故事新编》的解构与建构

文学评论 | 论《故事新编》的解构与建构

-

文学评论 | 《再别康桥》意象解析中的情感变化

文学评论 | 《再别康桥》意象解析中的情感变化

-

文学研究 | 王泽的诗学观与寿苏活动

文学研究 | 王泽的诗学观与寿苏活动

-

文学研究 | 朱淑真饮酒诗探析

文学研究 | 朱淑真饮酒诗探析

-

文学研究 | 镜像理论视域下的欲望化叙事比较

文学研究 | 镜像理论视域下的欲望化叙事比较

-

文学研究 | 佯狂型隐者探究

文学研究 | 佯狂型隐者探究

-

文学研究 | 朝鲜汉诗中的昭君形象书写

文学研究 | 朝鲜汉诗中的昭君形象书写

-

文学研究 | 唐诗意象研究综述

文学研究 | 唐诗意象研究综述

-

文学研究 | “数字人文”视域下人工智能文学的审美困境研究

文学研究 | “数字人文”视域下人工智能文学的审美困境研究

-

文化集萃 | 恩格斯自然观形成的三阶段

文化集萃 | 恩格斯自然观形成的三阶段

-

文化集萃 | 明代帝陵建筑格局与营建背景略述

文化集萃 | 明代帝陵建筑格局与营建背景略述

-

文化集萃 | 明代宦官与辽东经济发展关系研究

文化集萃 | 明代宦官与辽东经济发展关系研究

-

文化集萃 | 论近代大众媒体女性科普中的“健康”叙述

文化集萃 | 论近代大众媒体女性科普中的“健康”叙述

-

文化集萃 | 论老子之仁与孔子之仁的异同

文化集萃 | 论老子之仁与孔子之仁的异同

-

文化集萃 | 论《管子》中蕴含的强国思想

文化集萃 | 论《管子》中蕴含的强国思想

-

文化集萃 | 明代西南土司进献大木研究

文化集萃 | 明代西南土司进献大木研究

-

文化集萃 | 王阳明“致良知”思想中的仁政实践研究

文化集萃 | 王阳明“致良知”思想中的仁政实践研究

-

文化集萃 | 清代以前北京的水利发展历程考略

文化集萃 | 清代以前北京的水利发展历程考略

-

文化集萃 | 范蠡世系、出生年及早年生平考

文化集萃 | 范蠡世系、出生年及早年生平考

-

文艺观察 | 解读《我和我的祖国》中的国家叙事与时代价值

文艺观察 | 解读《我和我的祖国》中的国家叙事与时代价值

-

文艺观察 | 浅析陈忠实小说的影视化改编

文艺观察 | 浅析陈忠实小说的影视化改编

-

文艺观察 | 从《欢乐颂4》看人际关系的现实镜像与启示

文艺观察 | 从《欢乐颂4》看人际关系的现实镜像与启示

-

文艺观察 | 浅析王树忱动画作品视听创新

文艺观察 | 浅析王树忱动画作品视听创新

-

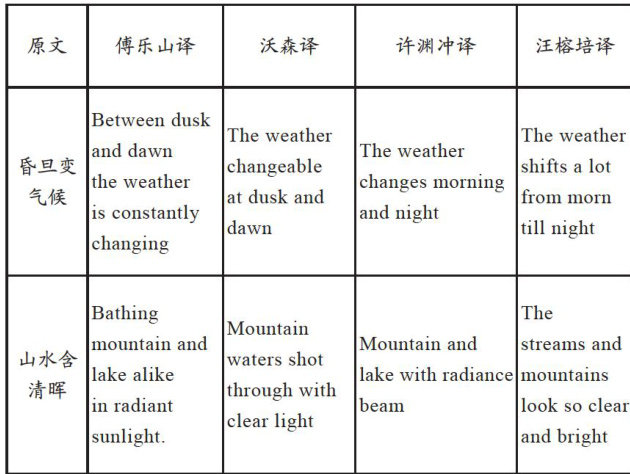

文化传播 | 阐释学译学思想观照下的越中山水诗英译研究

文化传播 | 阐释学译学思想观照下的越中山水诗英译研究

-

文化传播 | 目的论视角下中国电影片名英译策略研究

文化传播 | 目的论视角下中国电影片名英译策略研究

-

文化传播 | 中国传统戏曲英译的研究现状与趋势

文化传播 | 中国传统戏曲英译的研究现状与趋势

-

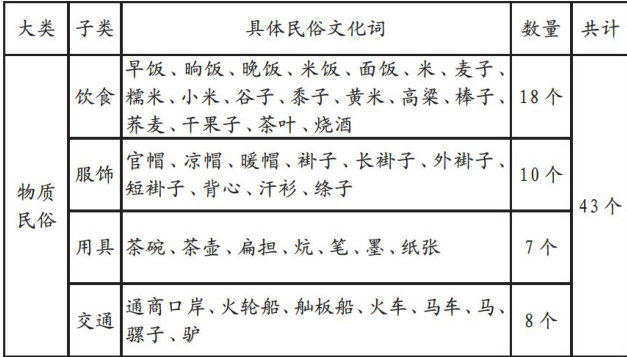

文化传播 | 明治时期汉语教科书《北京官话实用日清会话》中的民俗文化研究

文化传播 | 明治时期汉语教科书《北京官话实用日清会话》中的民俗文化研究

-

文化综合 | 辅重现象与《论语》中的名词活用

文化综合 | 辅重现象与《论语》中的名词活用

-

文化综合 | 网络词“剁手”的词汇化过程探析

文化综合 | 网络词“剁手”的词汇化过程探析

-

文化综合 | 《聊斋志异·狼》中“假寐”词义考证

文化综合 | 《聊斋志异·狼》中“假寐”词义考证

-

文化综合 | 《歧路灯》“给”字句考察

文化综合 | 《歧路灯》“给”字句考察

-

文化综合 | 语言学视角下网络流行语分析

文化综合 | 语言学视角下网络流行语分析

-

文化综合 | 东北官话中表申辩反驳的语气副词“先说”

文化综合 | 东北官话中表申辩反驳的语气副词“先说”

-

文化综合 | 水语中的现代汉语借词研究

文化综合 | 水语中的现代汉语借词研究

-

文化综合 | 文言文注释标记“同”字的研究

文化综合 | 文言文注释标记“同”字的研究

-

文化综合 | 《孟子》程度副词语义指向分析

文化综合 | 《孟子》程度副词语义指向分析

-

文化综合 | 林州方言否定副词“甭”“嫑”“休”研究

文化综合 | 林州方言否定副词“甭”“嫑”“休”研究

过往期刊

更多-

今古文创

2025年42期 -

今古文创

2025年41期 -

今古文创

2025年40期 -

今古文创

2025年39期 -

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

登录

登录