目录

快速导航-

文学评论 | 小说《白鹿原》中的地域文化书写

文学评论 | 小说《白鹿原》中的地域文化书写

-

文学评论 | 卡洛斯·鲁依斯·萨丰《风之影》人物原型探究

文学评论 | 卡洛斯·鲁依斯·萨丰《风之影》人物原型探究

-

文学评论 | 《楚辞》中的楚乐舞风格考辨

文学评论 | 《楚辞》中的楚乐舞风格考辨

-

文学评论 | 壮族《布洛陀经诗》中的“中华民族共同体意识”思想探究

文学评论 | 壮族《布洛陀经诗》中的“中华民族共同体意识”思想探究

-

文学评论 | 《聊斋志异》人物癖好研究

文学评论 | 《聊斋志异》人物癖好研究

-

文学研究 | 吴讷《文章辨体》序题论析

文学研究 | 吴讷《文章辨体》序题论析

-

文学研究 | 乾嘉时期徽州诗经学家汪龙及其著作初探

文学研究 | 乾嘉时期徽州诗经学家汪龙及其著作初探

-

文学研究 | 中日诗歌的“花”意象对比

文学研究 | 中日诗歌的“花”意象对比

-

文学研究 | 两种对抗的解析

文学研究 | 两种对抗的解析

-

文学研究 | 论近现代南京“文学地标”的延续与革新

文学研究 | 论近现代南京“文学地标”的延续与革新

-

文学研究 | 建安时期战争诗主题研究

文学研究 | 建安时期战争诗主题研究

-

文学研究 | 《大地》与《禄村农田》

文学研究 | 《大地》与《禄村农田》

-

文化集萃 | 孟子论心、气及二者关系

文化集萃 | 孟子论心、气及二者关系

-

文化集萃 | 醋名起源与醋文献考述

文化集萃 | 醋名起源与醋文献考述

-

文化集萃 | 试探北宋夜市的盛况

文化集萃 | 试探北宋夜市的盛况

-

文化集萃 | 《德意志意识形态》中无产阶级斗争的逻辑理路及启示

文化集萃 | 《德意志意识形态》中无产阶级斗争的逻辑理路及启示

-

文化集萃 | 马克思主义女性解放思想及其当代价值

文化集萃 | 马克思主义女性解放思想及其当代价值

-

文化集萃 | 清前期吴三桂留治滇黔土司略论

文化集萃 | 清前期吴三桂留治滇黔土司略论

-

文化集萃 | 从《睡虎地西汉简牍·质日》看汉初丧葬期问题

文化集萃 | 从《睡虎地西汉简牍·质日》看汉初丧葬期问题

-

文化集萃 | 现代学术转型中的孙贵定及其教育思想研究

文化集萃 | 现代学术转型中的孙贵定及其教育思想研究

-

文化集萃 | 简牍文献所见秦汉女性弃夫现象研究

文化集萃 | 简牍文献所见秦汉女性弃夫现象研究

-

文艺观察 | 浅析电影《菊豆》对小说《伏羲伏羲》的改编

文艺观察 | 浅析电影《菊豆》对小说《伏羲伏羲》的改编

-

文艺观察 | 真实与符号:贡布里希文化符号视角下的图像转向理论

文艺观察 | 真实与符号:贡布里希文化符号视角下的图像转向理论

-

文艺观察 | 中韩青年女性导演作品中的身体叙事研究

文艺观察 | 中韩青年女性导演作品中的身体叙事研究

-

文艺观察 | 汉代舞蹈风格

文艺观察 | 汉代舞蹈风格

-

文化传播 | 李渔小说《十二楼》译者行为批评研究

文化传播 | 李渔小说《十二楼》译者行为批评研究

-

文化传播 | 深度翻译视域下《史记》俄译本副文本研究

文化传播 | 深度翻译视域下《史记》俄译本副文本研究

-

文化传播 | 及物性视角下英汉生态旅游宣传话语对比研究

文化传播 | 及物性视角下英汉生态旅游宣传话语对比研究

-

文化传播 | 生态翻译学视角下字幕翻译研究

文化传播 | 生态翻译学视角下字幕翻译研究

-

文化传播 | 中英知名大学校训语言文化对比研究

文化传播 | 中英知名大学校训语言文化对比研究

-

文化综合 | 现代汉语超常搭配词组再探讨

文化综合 | 现代汉语超常搭配词组再探讨

-

文化综合 | 齐鲁文化对提升中华民族凝聚力的历史贡献与传承价值

文化综合 | 齐鲁文化对提升中华民族凝聚力的历史贡献与传承价值

-

文化综合 | 书法字库乱象探略

文化综合 | 书法字库乱象探略

-

文化综合 | 许慎俗字观探析

文化综合 | 许慎俗字观探析

-

文化综合 | 网络热词“偷感”探析

文化综合 | 网络热词“偷感”探析

-

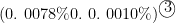

文化综合 | 反预期信息标记“服了PN了”构式探析

文化综合 | 反预期信息标记“服了PN了”构式探析

-

文化综合 | 试论生成式大语言模型预训练活动中著作权人权益的保护

文化综合 | 试论生成式大语言模型预训练活动中著作权人权益的保护

-

文化综合 | 跨界融合活化书院文化产业发展路径研究

文化综合 | 跨界融合活化书院文化产业发展路径研究

-

文化综合 | 大模型环境下的中英文语言对比分析

文化综合 | 大模型环境下的中英文语言对比分析

过往期刊

更多-

今古文创

2025年42期 -

今古文创

2025年41期 -

今古文创

2025年40期 -

今古文创

2025年39期 -

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

登录

登录