目录

快速导航-

政治学研究 | 公民投票的民粹化图景及其隐忧

政治学研究 | 公民投票的民粹化图景及其隐忧

-

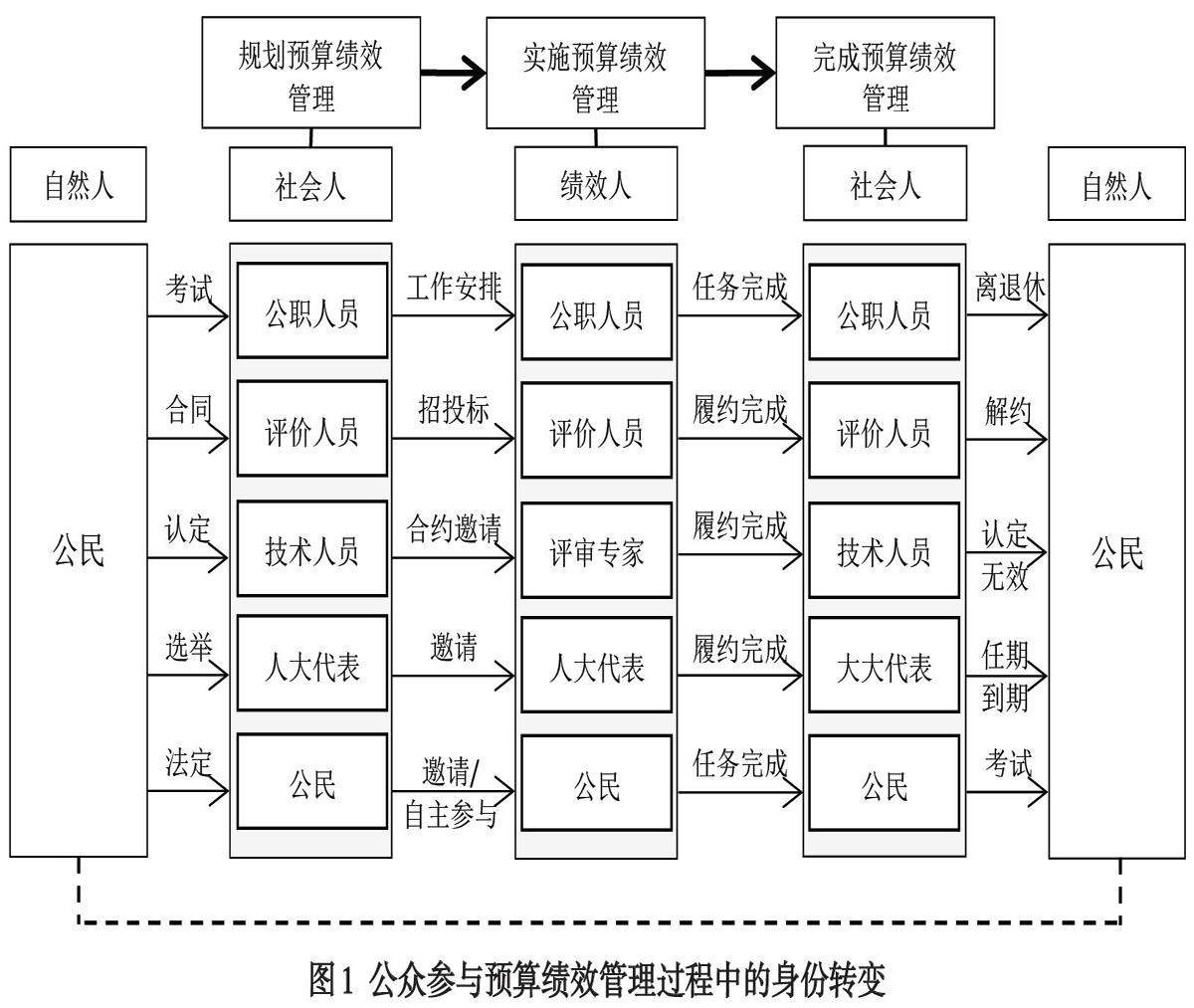

政治学研究 | 身份转变视角下我国公众参与预算绩效管理研究

政治学研究 | 身份转变视角下我国公众参与预算绩效管理研究

-

法学研究 | 非法利用信息网络罪的入罪标准完善路径

法学研究 | 非法利用信息网络罪的入罪标准完善路径

-

法学研究 | 监察工作信息公开的原则与限制

法学研究 | 监察工作信息公开的原则与限制

-

法学研究 | 功能主义视角下价款超级优先权的司法适用

法学研究 | 功能主义视角下价款超级优先权的司法适用

-

法学研究 | 非法引进、释放、丢弃外来入侵物种罪的教义学分析

法学研究 | 非法引进、释放、丢弃外来入侵物种罪的教义学分析

-

文学研究 | 半殖民体验与晚清民族国家文学的主体性建构

文学研究 | 半殖民体验与晚清民族国家文学的主体性建构

-

文学研究 | 认知叙述学之可能世界理论视野下的否叙述

文学研究 | 认知叙述学之可能世界理论视野下的否叙述

-

文化旅游 | 西方中国民歌研究现状及其启示

文化旅游 | 西方中国民歌研究现状及其启示

-

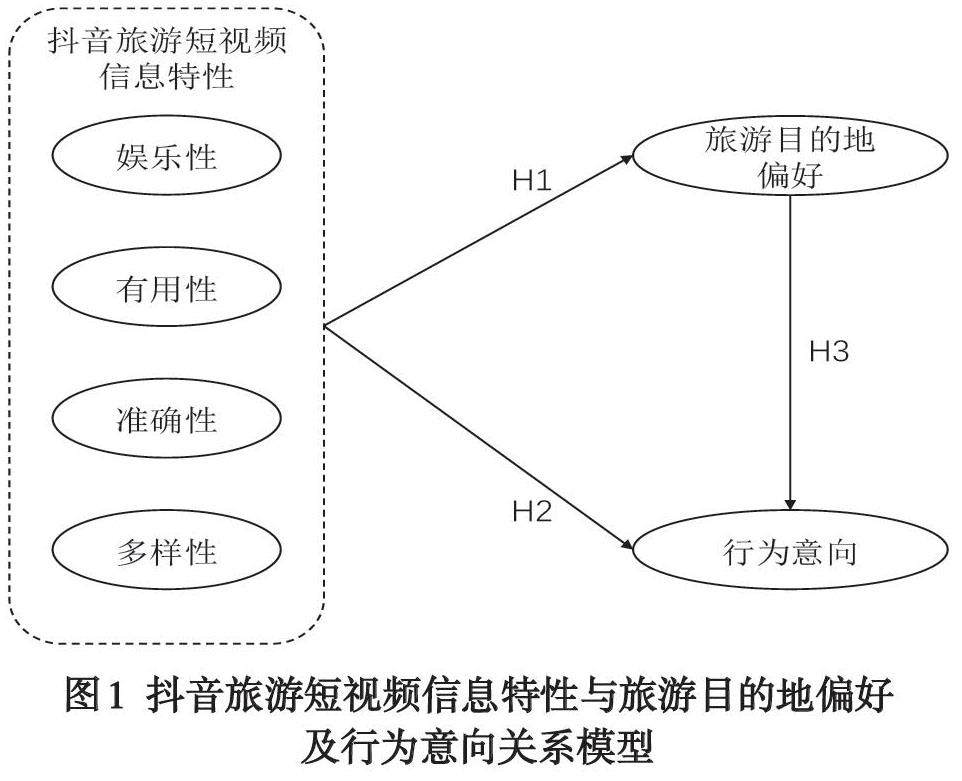

文化旅游 | 抖音旅游短视频信息特性对大学生旅游目的地偏好及行为意向的影响

文化旅游 | 抖音旅游短视频信息特性对大学生旅游目的地偏好及行为意向的影响

-

文化旅游 | 宜宾真武山道教空间形态的“象天法地”意匠论析

文化旅游 | 宜宾真武山道教空间形态的“象天法地”意匠论析

-

教育学研究 | 高校党建引领复合型基层治理人才培养路径探索

教育学研究 | 高校党建引领复合型基层治理人才培养路径探索

-

教育学研究 | 构建课程思政与思政课程协同育人体系的理论逻辑与实践路径

教育学研究 | 构建课程思政与思政课程协同育人体系的理论逻辑与实践路径

登录

登录