目录

快速导航-

试验研究 | VIGA法制备CIG合金粉研究

试验研究 | VIGA法制备CIG合金粉研究

-

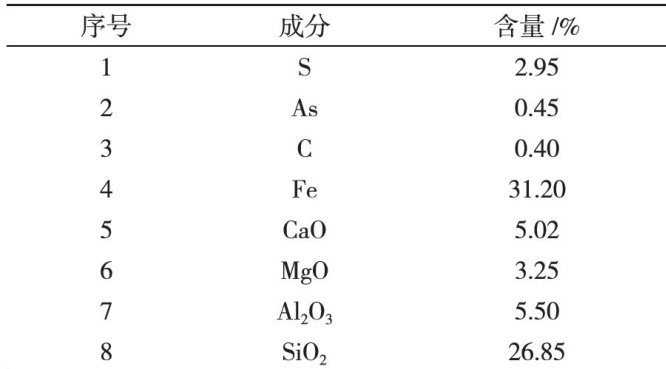

试验研究 | 含砷复杂金精矿焙砂氰化提金工艺研究

试验研究 | 含砷复杂金精矿焙砂氰化提金工艺研究

-

试验研究 | 电感耦合等离子体发射光谱法下土壤样品中铬含量检测研究

试验研究 | 电感耦合等离子体发射光谱法下土壤样品中铬含量检测研究

-

试验研究 | 吹扫捕集-气相色谱质谱法测定水中丙烯醛和丙烯腈的试验研究

试验研究 | 吹扫捕集-气相色谱质谱法测定水中丙烯醛和丙烯腈的试验研究

-

试验研究 | 基于动态微波消解与ICP-AES法的土壤重金属元素测定研究

试验研究 | 基于动态微波消解与ICP-AES法的土壤重金属元素测定研究

-

试验研究 | 橡胶混凝土在道路工程中的应用研究

试验研究 | 橡胶混凝土在道路工程中的应用研究

-

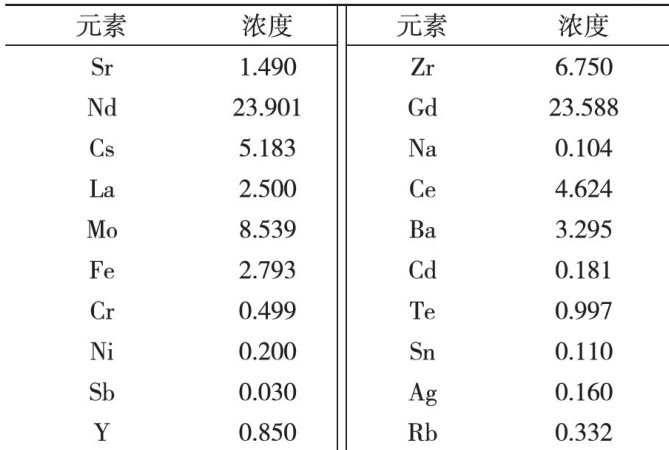

试验研究 | 模拟高放废液在煅烧过程中金属元素的化学形态分析

试验研究 | 模拟高放废液在煅烧过程中金属元素的化学形态分析

-

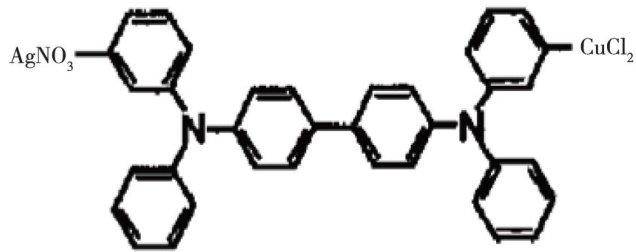

应用研究 | 低污染电子专用导电材料的绿色合成与性能提升研究

应用研究 | 低污染电子专用导电材料的绿色合成与性能提升研究

-

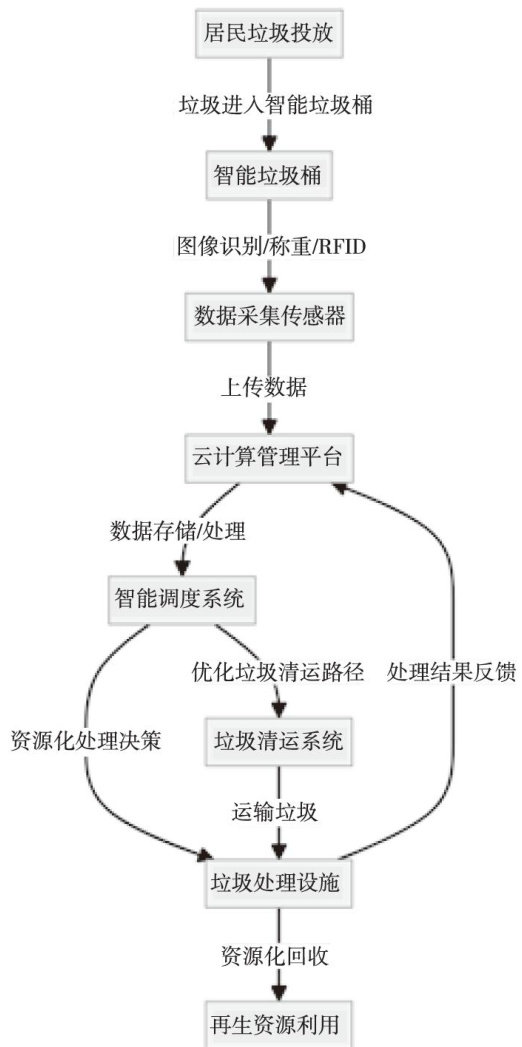

应用研究 | 乡镇生活垃圾分类收集与资源化处理系统设计与应用

应用研究 | 乡镇生活垃圾分类收集与资源化处理系统设计与应用

-

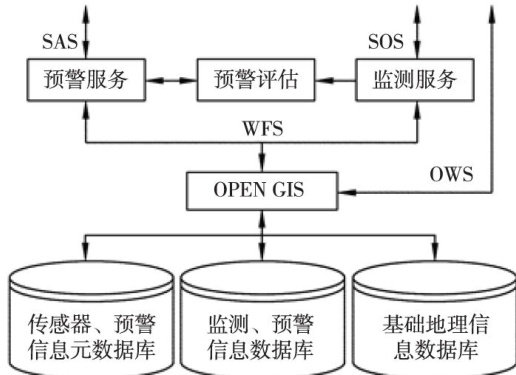

应用研究 | 水工环地质勘查技术在矿山地质灾害防治中的应用

应用研究 | 水工环地质勘查技术在矿山地质灾害防治中的应用

-

应用研究 | 矿山工程地质勘查方法和采矿技术要点分析

应用研究 | 矿山工程地质勘查方法和采矿技术要点分析

-

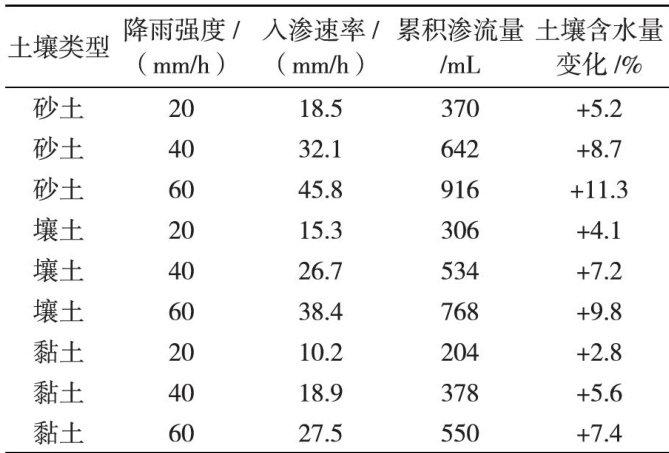

应用研究 | 土壤与地下水交互作用对区域水文循环的影响研究

应用研究 | 土壤与地下水交互作用对区域水文循环的影响研究

-

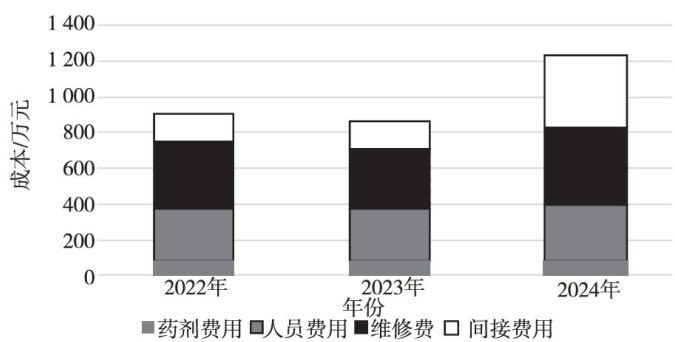

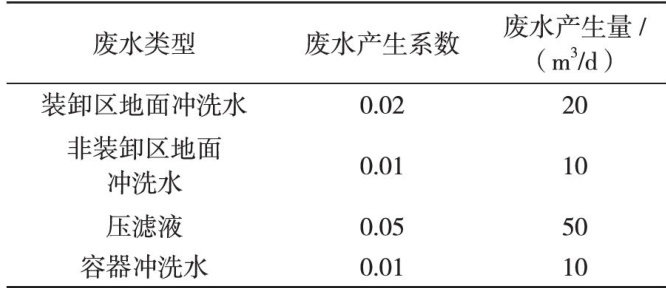

应用研究 | 生活垃圾渗滤液运营成本分析与控制

应用研究 | 生活垃圾渗滤液运营成本分析与控制

-

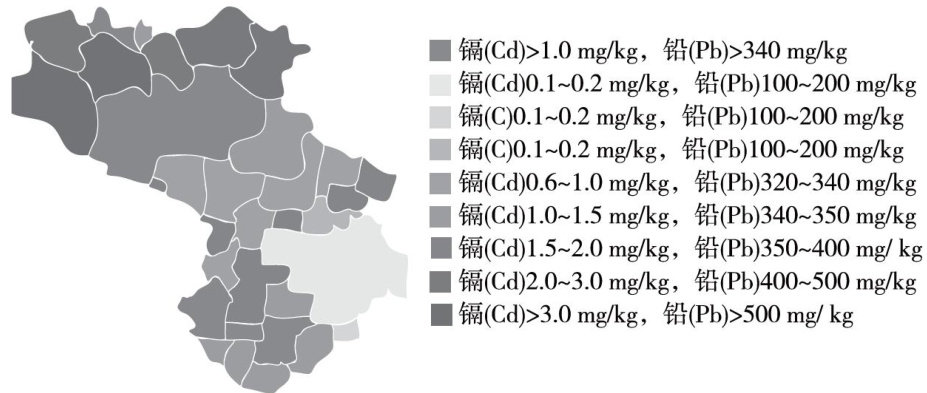

应用研究 | 便携式金属测定仪在化工园区周围土壤重金属检测中的应用

应用研究 | 便携式金属测定仪在化工园区周围土壤重金属检测中的应用

-

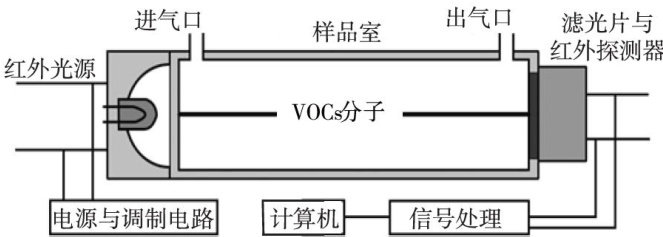

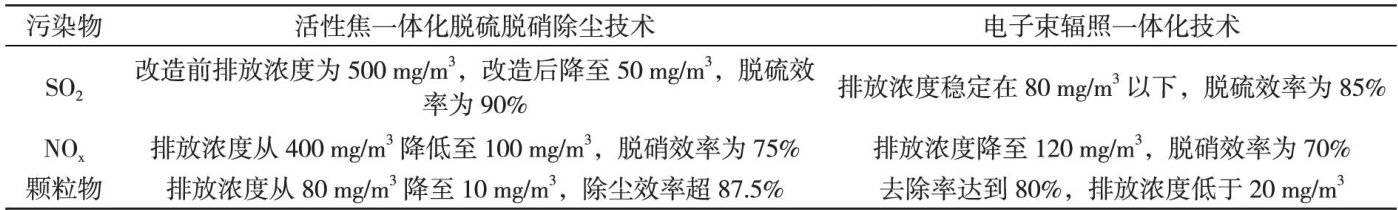

应用研究 | 固定污染源废气监测技术的应用研究

应用研究 | 固定污染源废气监测技术的应用研究

-

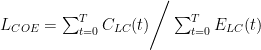

应用研究 | 基于遗传算法的风电场全生命周期成本预测

应用研究 | 基于遗传算法的风电场全生命周期成本预测

-

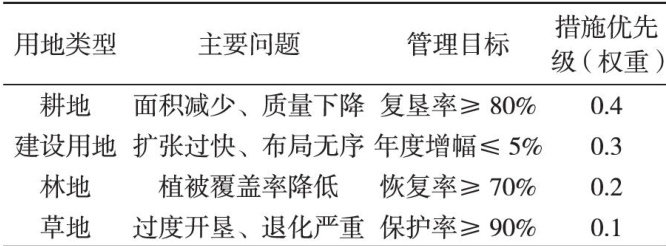

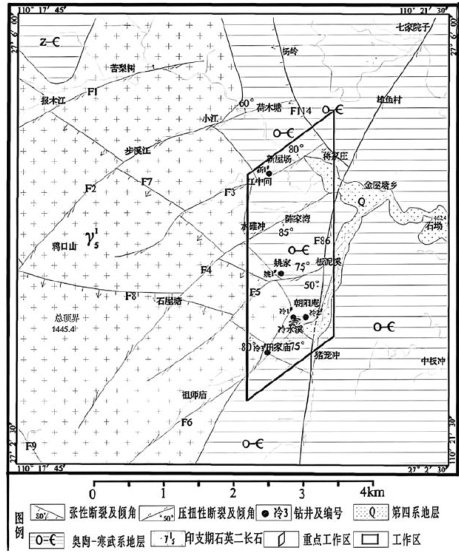

应用研究 | 基于土地调查监测成果的土地资源管理效率提升路径研究

应用研究 | 基于土地调查监测成果的土地资源管理效率提升路径研究

-

应用研究 | 新型城镇化进程中土地资源管理的挑战与应对策略研究

应用研究 | 新型城镇化进程中土地资源管理的挑战与应对策略研究

-

应用研究 | 新形势下县级国土变更调查与耕地保护工作研究

应用研究 | 新形势下县级国土变更调查与耕地保护工作研究

-

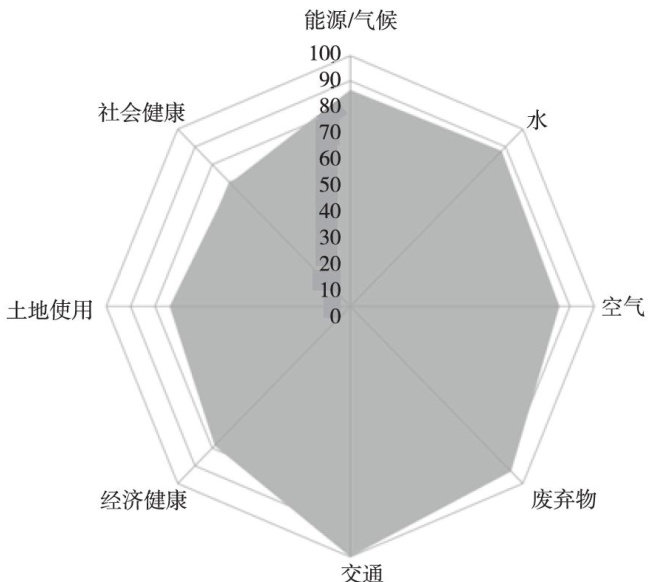

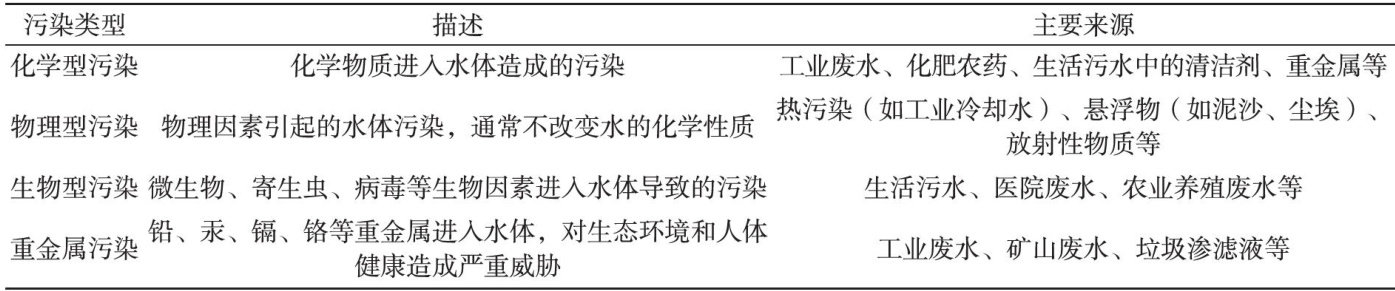

应用研究 | 基于ELITECities模型的贺州市低碳生态城市发展水平评价

应用研究 | 基于ELITECities模型的贺州市低碳生态城市发展水平评价

-

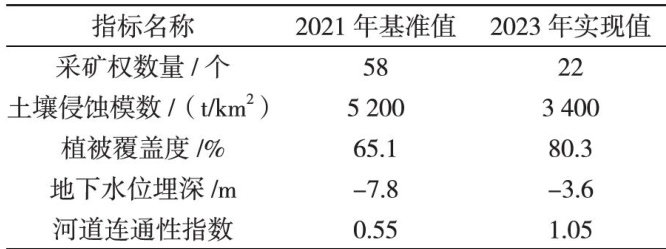

综合利用 | 地质环境监测技术在矿山生态修复中的应用与创新

综合利用 | 地质环境监测技术在矿山生态修复中的应用与创新

-

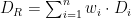

综合利用 | 综合地球物理探测方法在绥宁县金屋塘镇天然矿泉水勘查中的应用

综合利用 | 综合地球物理探测方法在绥宁县金屋塘镇天然矿泉水勘查中的应用

-

综合利用 | 生态环境保护与资源利用协同发展研究

综合利用 | 生态环境保护与资源利用协同发展研究

-

综合利用 | 城市水资源综合利用中的水质保障技术

综合利用 | 城市水资源综合利用中的水质保障技术

-

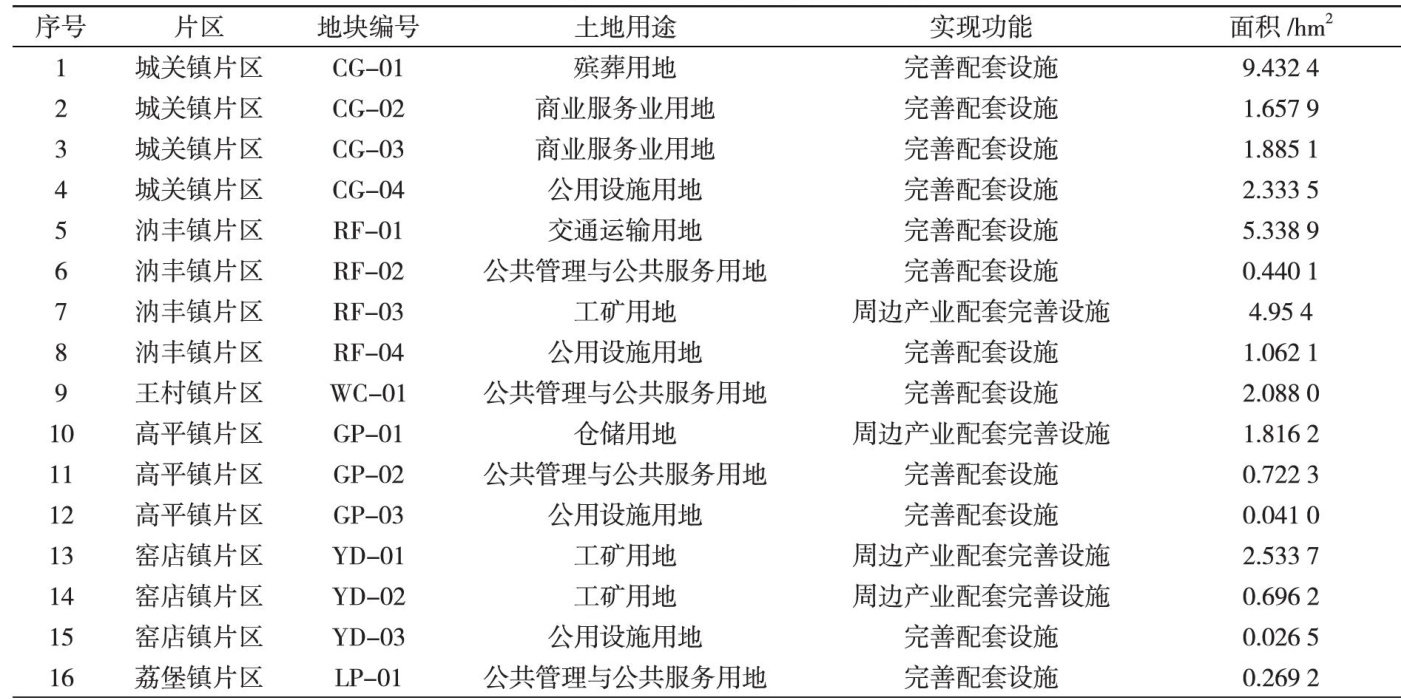

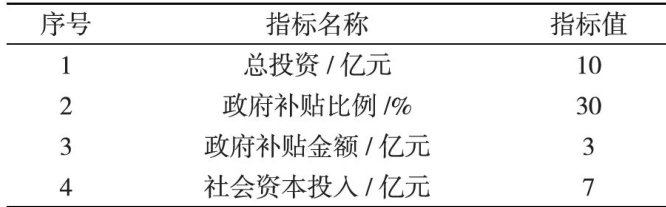

综合利用 | 城市低效用地再开发的规划引导与实施路径研究

综合利用 | 城市低效用地再开发的规划引导与实施路径研究

-

综合利用 | 城乡融合视角下全域土地综合整治优化路径研究

综合利用 | 城乡融合视角下全域土地综合整治优化路径研究

-

综合利用 | 充填采矿法在矿产资源开采中的应用

综合利用 | 充填采矿法在矿产资源开采中的应用

-

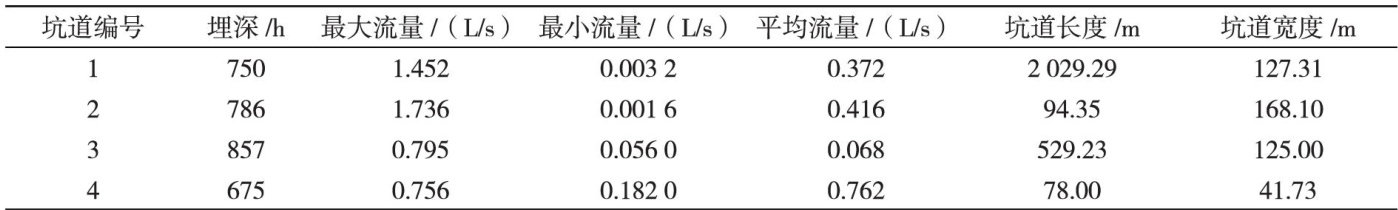

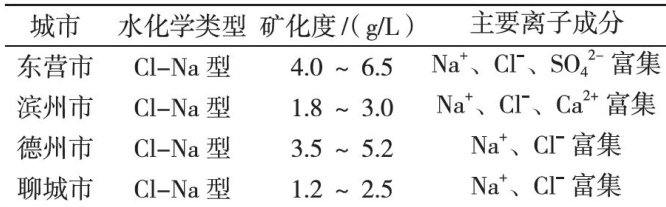

综合利用 | 鲁西北地区砂岩热储地热尾水回灌研究

综合利用 | 鲁西北地区砂岩热储地热尾水回灌研究

-

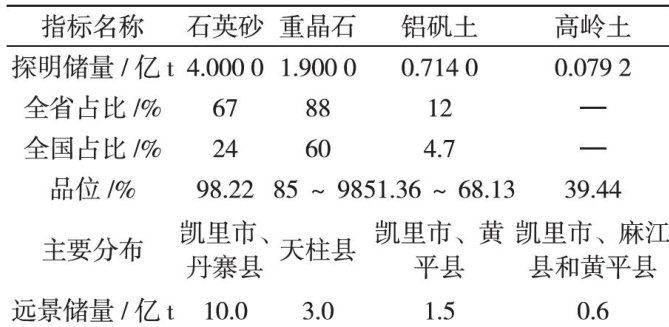

综合利用 | 黔东南州推进“富矿精开”的现状、问题与对策研究

综合利用 | 黔东南州推进“富矿精开”的现状、问题与对策研究

-

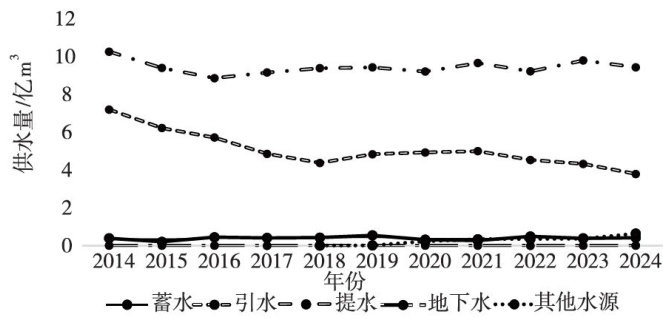

综合利用 | 水资源开发利用现状及对策研究

综合利用 | 水资源开发利用现状及对策研究

-

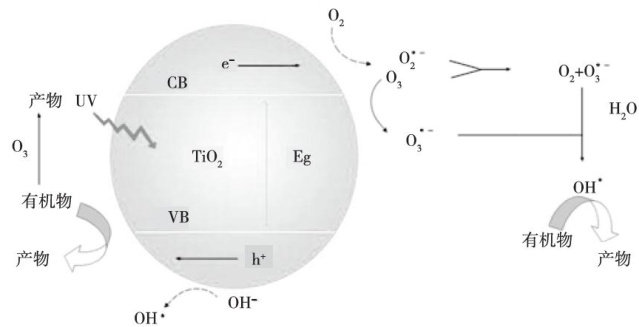

综述 | 光催化-臭氧联合技术在工业废水处理中的应用研究进展

综述 | 光催化-臭氧联合技术在工业废水处理中的应用研究进展

-

综述 | 污水处理厂新污染物去除技术研究

综述 | 污水处理厂新污染物去除技术研究

-

综述 | 水中全氟化合物传感方法研究进展

综述 | 水中全氟化合物传感方法研究进展

-

综述 | 退役风机叶片中纤维增强复合材料的回收利用研究进展

综述 | 退役风机叶片中纤维增强复合材料的回收利用研究进展

-

综述 | 废旧磷酸铁锂正极回收与利用研究进展

综述 | 废旧磷酸铁锂正极回收与利用研究进展

-

综述 | 报废汽车回收拆解行业危险废物规范管理现状及政策建议

综述 | 报废汽车回收拆解行业危险废物规范管理现状及政策建议

-

环境保护 | 基于计量管理的环境监测数据质量控制研究

环境保护 | 基于计量管理的环境监测数据质量控制研究

-

环境保护 | 社会化环境检测机构地表水采样质量管理研究

环境保护 | 社会化环境检测机构地表水采样质量管理研究

-

环境保护 | 农田土壤重金属污染监测与修复技术研究

环境保护 | 农田土壤重金属污染监测与修复技术研究

-

环境保护 | 自然资源管理对生态环境恢复的作用分析

环境保护 | 自然资源管理对生态环境恢复的作用分析

-

环境保护 | 山西省大气污染特征及治理措施分析

环境保护 | 山西省大气污染特征及治理措施分析

-

环境保护 | 铀矿地质勘探设施退役整治工程环境影响评价研究

环境保护 | 铀矿地质勘探设施退役整治工程环境影响评价研究

-

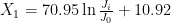

环境保护 | 陆水河崇阳段水质变化特征及影响因素分析

环境保护 | 陆水河崇阳段水质变化特征及影响因素分析

-

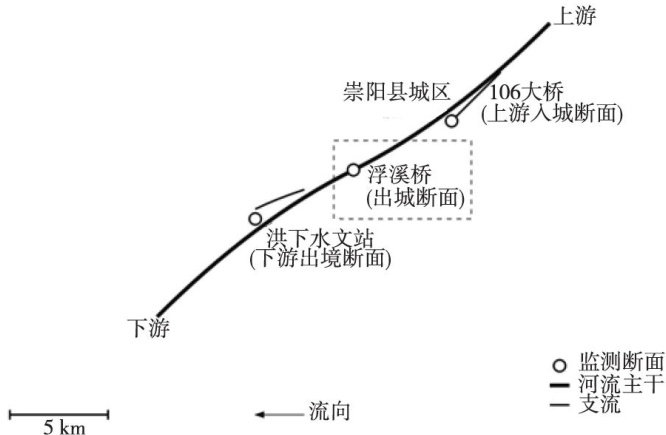

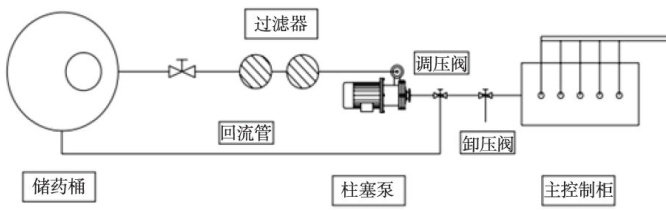

环境保护 | 河湖流域污染源综合分析及治理修复策略研究

环境保护 | 河湖流域污染源综合分析及治理修复策略研究

-

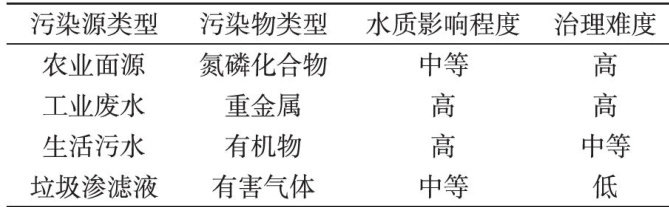

环境保护 | 室内空气TVOC在不同温湿度条件下的释放与迁移规律

环境保护 | 室内空气TVOC在不同温湿度条件下的释放与迁移规律

-

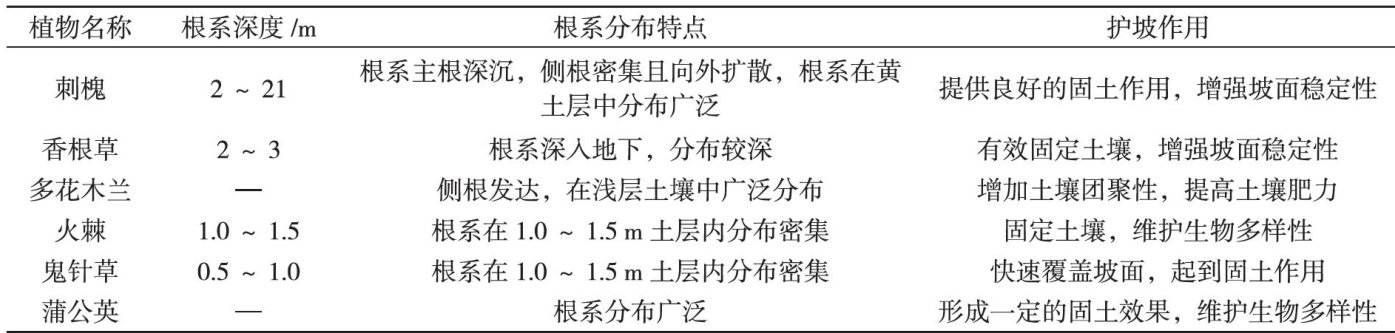

环境保护 | 石漠化地区道路边坡高生态效益保护方法研究

环境保护 | 石漠化地区道路边坡高生态效益保护方法研究

-

环境保护 | 生态环境保护视角下地下水取样技术优化研究

环境保护 | 生态环境保护视角下地下水取样技术优化研究

-

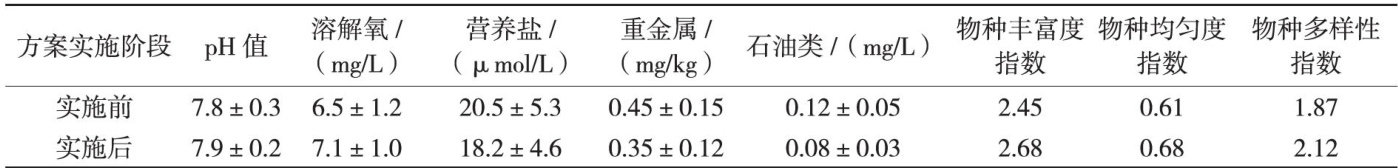

环境保护 | 海洋环境监测方案设计对海岛生态保护的影响研究

环境保护 | 海洋环境监测方案设计对海岛生态保护的影响研究

-

环境保护 | 现场监测技术与在线监测技术在污染源监测中的应用与发展

环境保护 | 现场监测技术与在线监测技术在污染源监测中的应用与发展

-

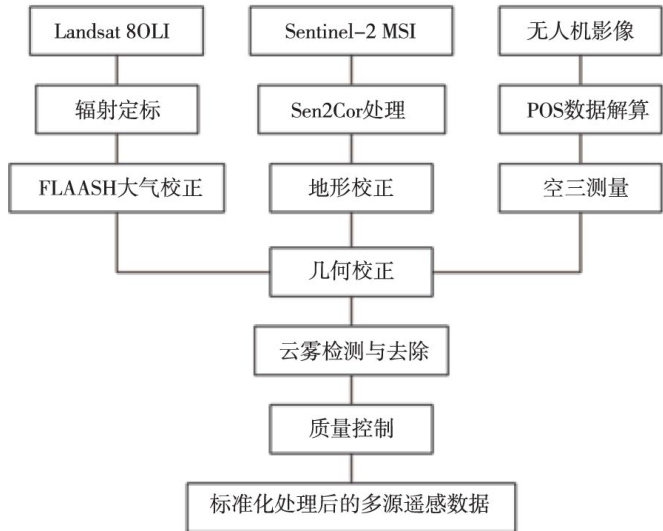

环境保护 | 基于多光谱遥感的生态环境质量动态监测

环境保护 | 基于多光谱遥感的生态环境质量动态监测

-

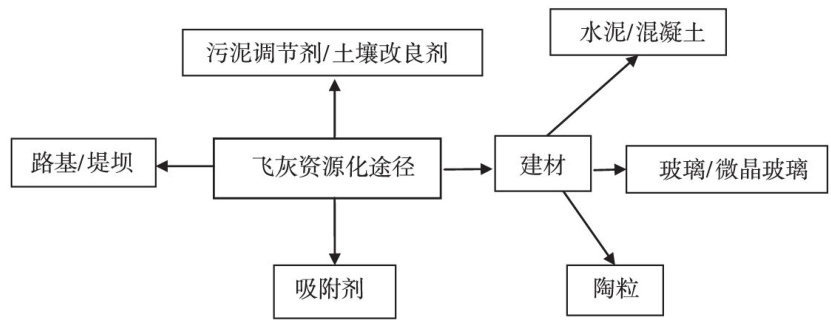

环境保护 | “无废城市”背景下生活垃圾焚烧飞灰处置及利用研究

环境保护 | “无废城市”背景下生活垃圾焚烧飞灰处置及利用研究

-

环境保护 | 红树林对气候变化的响应机制及生态修复策略

环境保护 | 红树林对气候变化的响应机制及生态修复策略

-

环境保护 | 土地资源开发利用中的生态保护策略

环境保护 | 土地资源开发利用中的生态保护策略

-

环境保护 | 低碳视角下生态资源环保利用模式优化研究

环境保护 | 低碳视角下生态资源环保利用模式优化研究

-

环境保护 | 土壤环境保护与污染治理策略

环境保护 | 土壤环境保护与污染治理策略

-

环境保护 | 2024年酒泉市空气质量变化及污染特征分析

环境保护 | 2024年酒泉市空气质量变化及污染特征分析

-

环境保护 | 新能源技术驱动下的生态环境优化策略

环境保护 | 新能源技术驱动下的生态环境优化策略

-

环境保护 | 环境监测对环境治理的促进作用及策略探究

环境保护 | 环境监测对环境治理的促进作用及策略探究

-

环境保护 | 云龙县森林生物多样性保护中的传统生态知识应用与优化策略研究

环境保护 | 云龙县森林生物多样性保护中的传统生态知识应用与优化策略研究

-

环境保护 | 生态修复理念下的矿山土地复垦技术与运用路径

环境保护 | 生态修复理念下的矿山土地复垦技术与运用路径

-

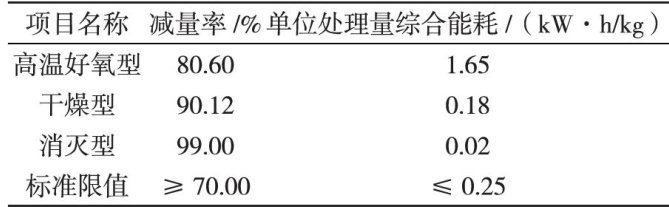

环境保护 | 居住区厨余垃圾就地处理技术评价与应用建议

环境保护 | 居住区厨余垃圾就地处理技术评价与应用建议

-

环境保护 | 规范整治类人河排污口问题情形和整治技术要求探讨

环境保护 | 规范整治类人河排污口问题情形和整治技术要求探讨

-

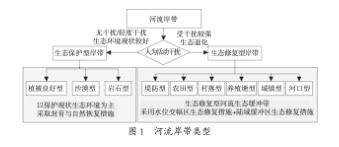

环境保护 | 太湖流域无锡市河流生态缓冲带的水生态保护修复技术实例研究

环境保护 | 太湖流域无锡市河流生态缓冲带的水生态保护修复技术实例研究

-

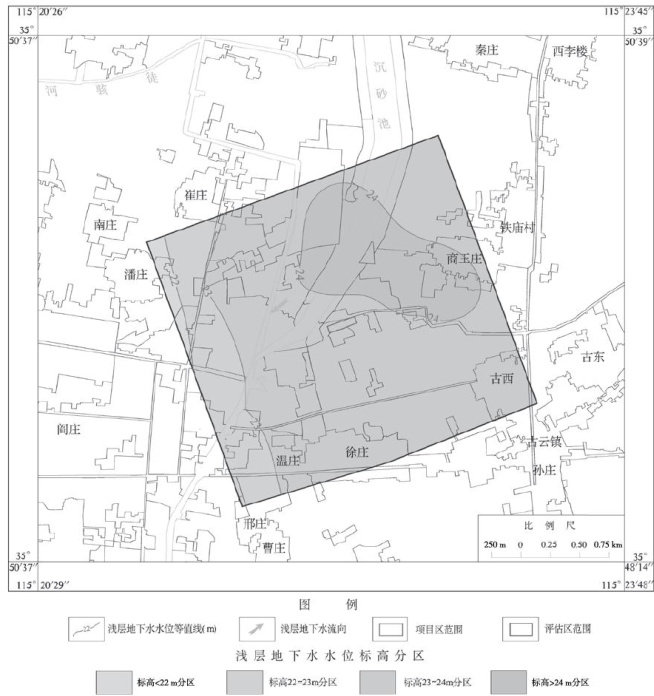

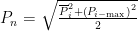

环境保护 | 聊城市莘县某联苯氨苄项目地下水环境影响预测研究

环境保护 | 聊城市莘县某联苯氨苄项目地下水环境影响预测研究

-

环境保护 | 豫东某大气沉降型危废治理企业周边土壤监测研究

环境保护 | 豫东某大气沉降型危废治理企业周边土壤监测研究

-

环境保护 | 重庆市涪陵区秋季VOCs浓度特征及来源解析

环境保护 | 重庆市涪陵区秋季VOCs浓度特征及来源解析

-

环境保护 | 城市生活垃圾转运站除臭工艺分析

环境保护 | 城市生活垃圾转运站除臭工艺分析

-

环境保护 | 乌江流域生态安全保护与水资源节约集约利用的协同路径研究

环境保护 | 乌江流域生态安全保护与水资源节约集约利用的协同路径研究

-

环境保护 | 城市可持续发展中的生态环境保护策略

环境保护 | 城市可持续发展中的生态环境保护策略

-

环境保护 | 水环境监测质量控制要点研究

环境保护 | 水环境监测质量控制要点研究

-

节能减排 | 基于Urban-RAM模型的百色市碳排放水平评估研究

节能减排 | 基于Urban-RAM模型的百色市碳排放水平评估研究

-

节能减排 | 基于绿色低碳理念的蒸发结晶系统高效能优化研究

节能减排 | 基于绿色低碳理念的蒸发结晶系统高效能优化研究

-

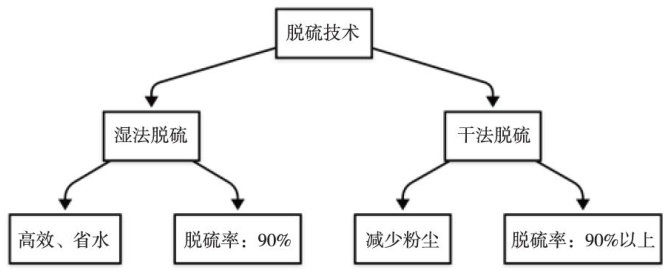

节能减排 | 垃圾焚烧发电厂烟气净化技术研究进展

节能减排 | 垃圾焚烧发电厂烟气净化技术研究进展

-

节能减排 | 双碳目标下电力系统低碳保供研究

节能减排 | 双碳目标下电力系统低碳保供研究

-

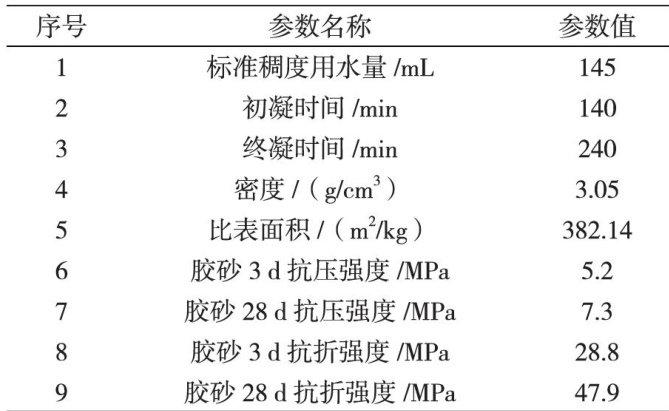

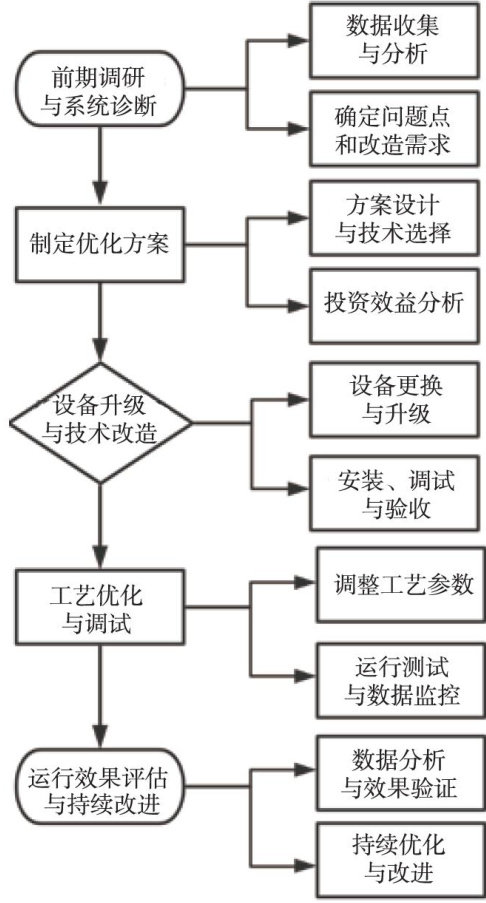

节能减排 | 基于节能降本的水泥烧成系统改造研究

节能减排 | 基于节能降本的水泥烧成系统改造研究

-

节能减排 | 碳约束背景下城镇污水处理厂与关联工业的碳-污染物协同减排路径研究

节能减排 | 碳约束背景下城镇污水处理厂与关联工业的碳-污染物协同减排路径研究

-

节能减排 | 某热电联产企业碳排放权无形资产的评估研究

节能减排 | 某热电联产企业碳排放权无形资产的评估研究

-

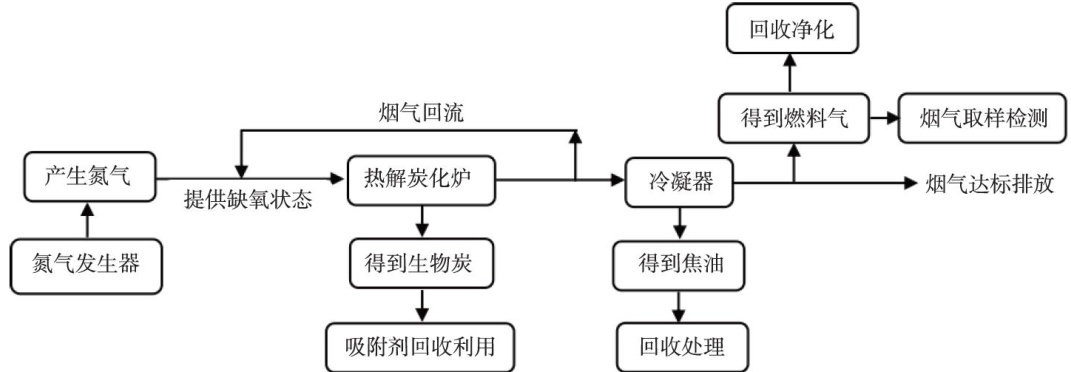

节能减排 | 基于降温减排的热解炭化处理装置的设计

节能减排 | 基于降温减排的热解炭化处理装置的设计

-

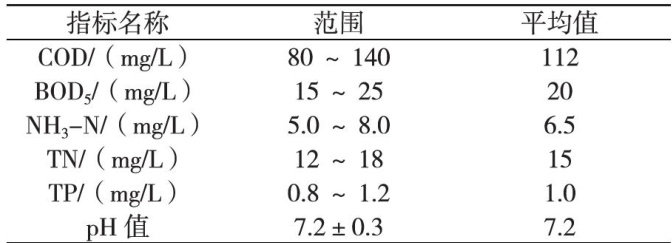

污水治理 | 预处理 +UASB+ 两级AO+MBR工艺处理垃圾转运中心废水

污水治理 | 预处理 +UASB+ 两级AO+MBR工艺处理垃圾转运中心废水

-

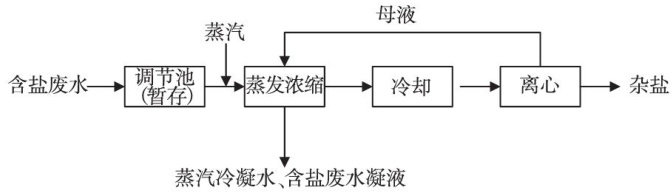

污水治理 | 化工行业高含盐废水资源化零排放技术研究

污水治理 | 化工行业高含盐废水资源化零排放技术研究

-

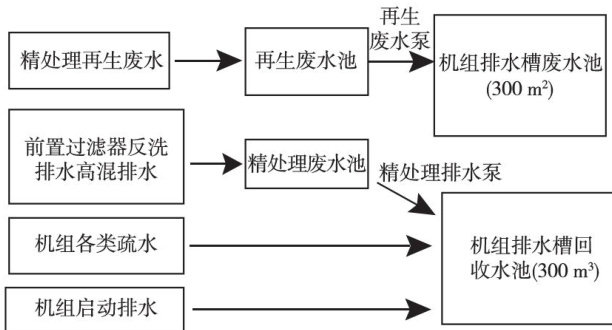

污水治理 | 火电厂废水分级治理与回收利用

污水治理 | 火电厂废水分级治理与回收利用

-

污水治理 | 乙二醇联产碳酸二甲酯的高盐废水处理技术

污水治理 | 乙二醇联产碳酸二甲酯的高盐废水处理技术

-

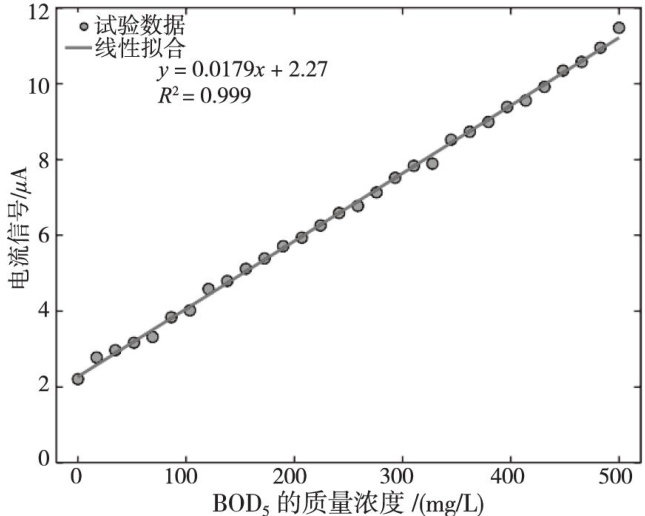

污水治理 | 废水处理中污染物实时监测与资源回收技术应用研究

污水治理 | 废水处理中污染物实时监测与资源回收技术应用研究

-

污水治理 | 某两新产业园区污水处理厂深度处理工艺比选及优化研究

污水治理 | 某两新产业园区污水处理厂深度处理工艺比选及优化研究

。含量较少的 Cu-Ga 合金呈片状均匀地分布在

。含量较少的 Cu-Ga 合金呈片状均匀地分布在

登录

登录