- 全部分类/

- 农业与职业/

- 水利水电快报

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

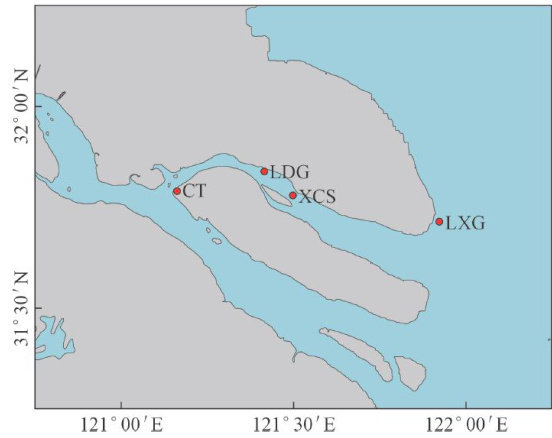

水文水资源 | 长江口北支非平稳潮汐时空特征分析

水文水资源 | 长江口北支非平稳潮汐时空特征分析

-

水文水资源 | 耦合孪生极限学习机和改进合作搜索算法的径流预测模型

水文水资源 | 耦合孪生极限学习机和改进合作搜索算法的径流预测模型

-

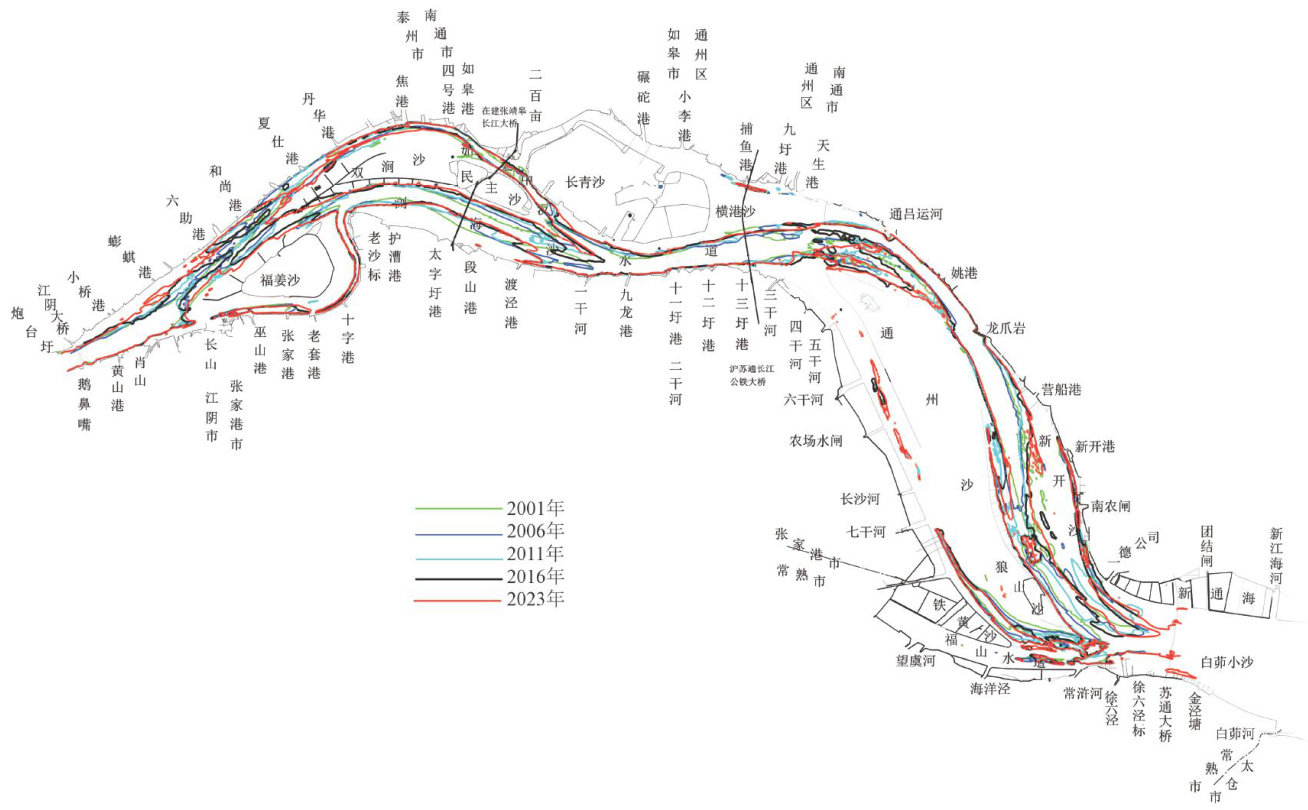

河湖治理 | 水沙变化条件下长江澄通河段河道演变特征及趋势分析

河湖治理 | 水沙变化条件下长江澄通河段河道演变特征及趋势分析

-

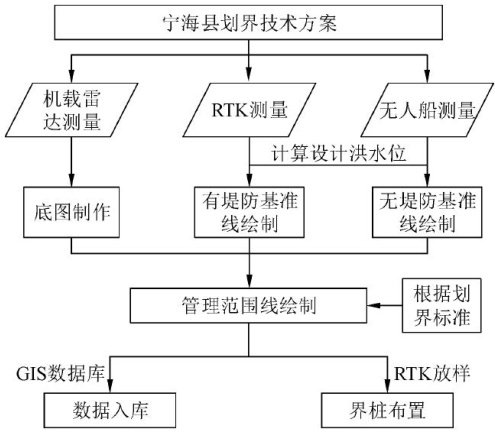

河湖治理 | 地理空间信息技术在河湖划界中的应用

河湖治理 | 地理空间信息技术在河湖划界中的应用

-

地质与勘测 | 考虑多因素的重大滑坡堵江灾害链危险性判别方法

地质与勘测 | 考虑多因素的重大滑坡堵江灾害链危险性判别方法

-

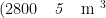

地质与勘测 | 复杂地质带大直径深竖井围岩稳定性分析

地质与勘测 | 复杂地质带大直径深竖井围岩稳定性分析

-

地质与勘测 | 复杂岩体结构大型地下洞室群稳定性研究

地质与勘测 | 复杂岩体结构大型地下洞室群稳定性研究

-

地质与勘测 | 水利水电枢纽鱼道工程地质评价及勘察方法研究

地质与勘测 | 水利水电枢纽鱼道工程地质评价及勘察方法研究

-

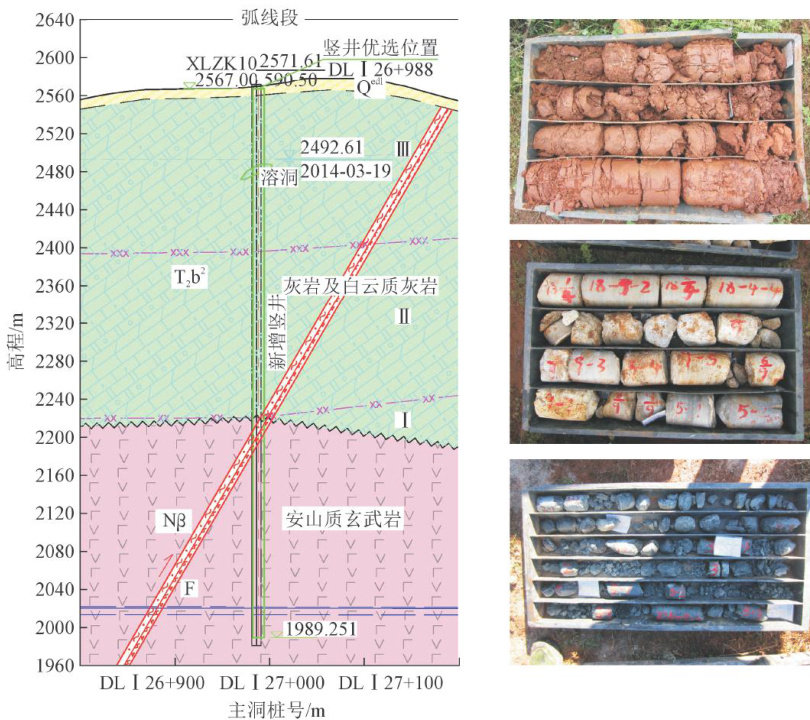

设计与施工 | 基于MIDAS/Civil的船闸大体积混凝土水化热分析及管冷设计

设计与施工 | 基于MIDAS/Civil的船闸大体积混凝土水化热分析及管冷设计

-

设计与施工 | 顺一切向高陡岩质边坡稳定性分析及治理措施

设计与施工 | 顺一切向高陡岩质边坡稳定性分析及治理措施

-

设计与施工 | 既有水闸新增闸墩的地基处理方法研究

设计与施工 | 既有水闸新增闸墩的地基处理方法研究

-

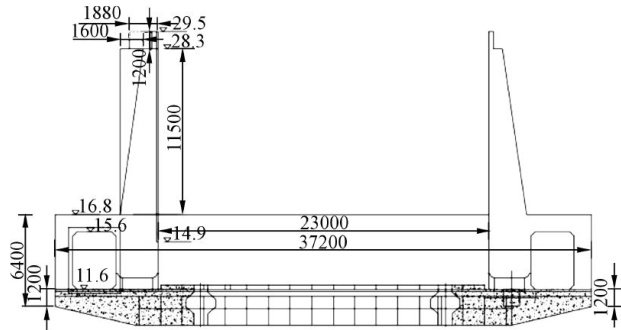

试验与研究 | 弹性模量参数变化下土石坝混凝土防渗墙应力变形特性研究

试验与研究 | 弹性模量参数变化下土石坝混凝土防渗墙应力变形特性研究

-

试验与研究 | 三边支承防汛横拉门变形特性研究

试验与研究 | 三边支承防汛横拉门变形特性研究

-

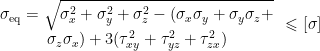

试验与研究 | 姚江二通道(慈江)工程水力特性试验研究

试验与研究 | 姚江二通道(慈江)工程水力特性试验研究

-

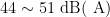

运行与管理 | 不同泄洪调度方式下高坝底流消能泄洪噪声分析

运行与管理 | 不同泄洪调度方式下高坝底流消能泄洪噪声分析

-

运行与管理 | 洱海不同频率洪水调度方式研究

运行与管理 | 洱海不同频率洪水调度方式研究

-

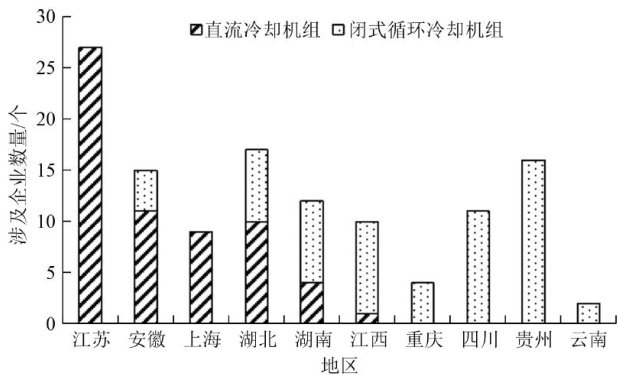

运行与管理 | 长江流域火电行业耗水特征及影响因素研究

运行与管理 | 长江流域火电行业耗水特征及影响因素研究

-

运行与管理 | 丹江口水库界桩管理的现状及改进策略研究

运行与管理 | 丹江口水库界桩管理的现状及改进策略研究

-

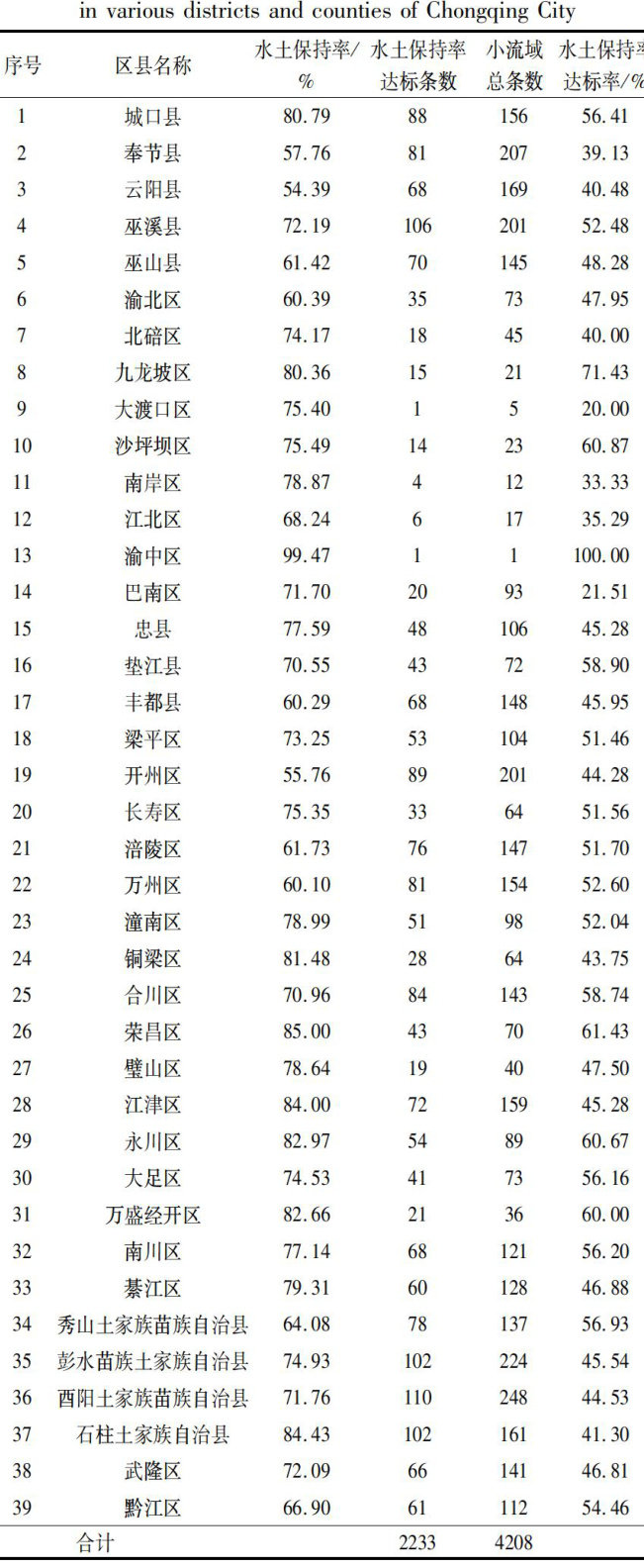

环境与生态 | 重庆市生态清洁小流域类型划分探讨

环境与生态 | 重庆市生态清洁小流域类型划分探讨

-

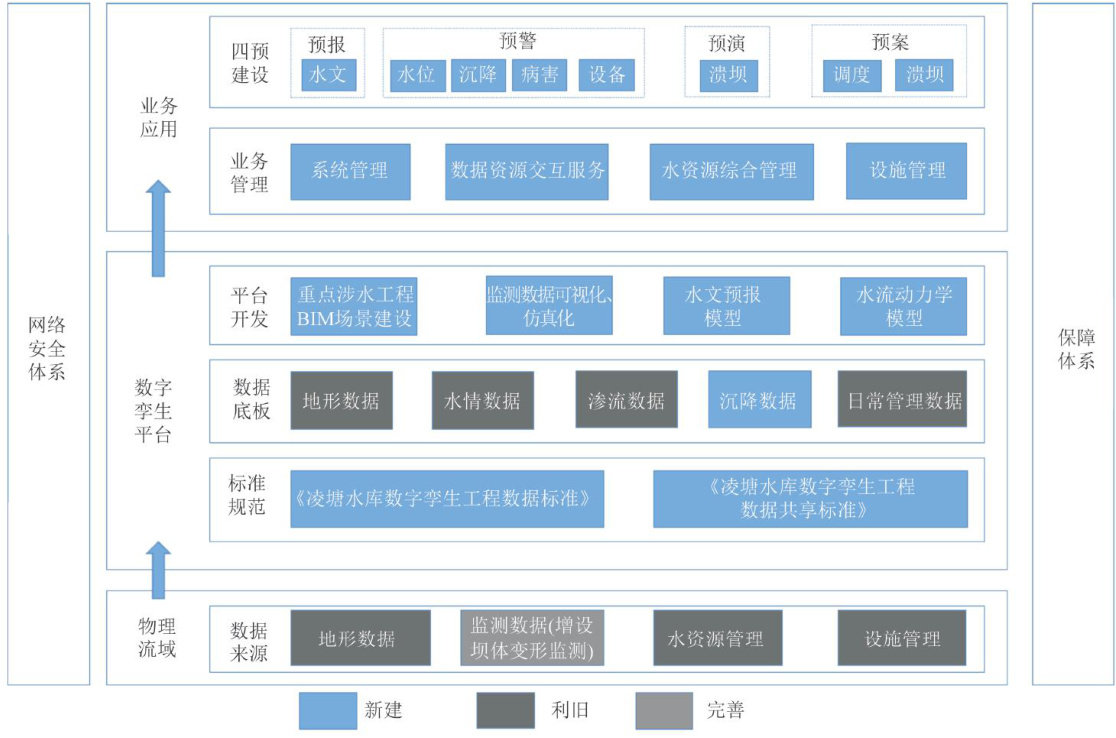

水利信息化 | 数字孪生凌塘水库建设关键技术研究与实践

水利信息化 | 数字孪生凌塘水库建设关键技术研究与实践

-

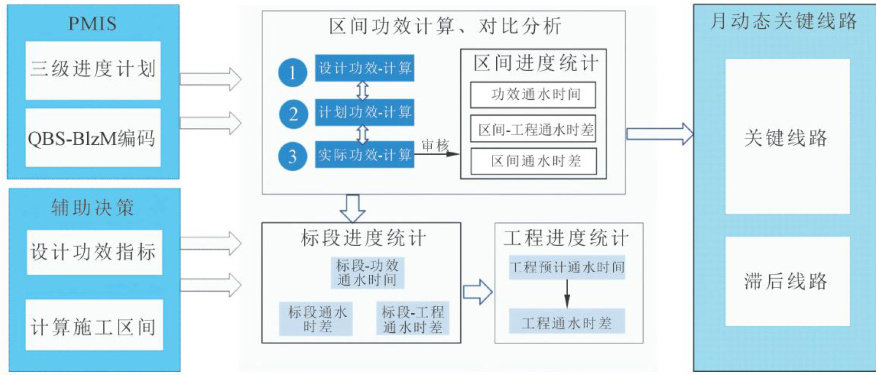

水利信息化 | 基于 BIM+GIS 的引调水工程施工进度管理

水利信息化 | 基于 BIM+GIS 的引调水工程施工进度管理

-

行业资讯 | 21世纪中期美国约250万居民将受到海平面上升洪水威胁等

行业资讯 | 21世纪中期美国约250万居民将受到海平面上升洪水威胁等

-

学术概览 | 气候变化对澜湄流域洪水灾害及地表-地下水关系的影响研究等

学术概览 | 气候变化对澜湄流域洪水灾害及地表-地下水关系的影响研究等

-

博士论坛 | 移动荷载作用下层状横观各向同性地基和上部路基动力响应研究

博士论坛 | 移动荷载作用下层状横观各向同性地基和上部路基动力响应研究

-

封面 | 湖南岳阳县铁山水库

封面 | 湖南岳阳县铁山水库

)远远大于最小堵江阈值(41.5万 m3 ),理论滑坡滑距( 62 000m 远大于河宽 + 后缘距河流距离( 1450m ),白格滑坡具有完全堵江的极高危险性。模型能较好预测重特大滑坡堵江,对中国西南高山峡谷地区滑坡堵江灾害链防控具有参考价值。

)远远大于最小堵江阈值(41.5万 m3 ),理论滑坡滑距( 62 000m 远大于河宽 + 后缘距河流距离( 1450m ),白格滑坡具有完全堵江的极高危险性。模型能较好预测重特大滑坡堵江,对中国西南高山峡谷地区滑坡堵江灾害链防控具有参考价值。 ,均小于环境噪声国家标准限值。

,均小于环境噪声国家标准限值。

登录

登录