- 全部分类/

- 生活艺术/

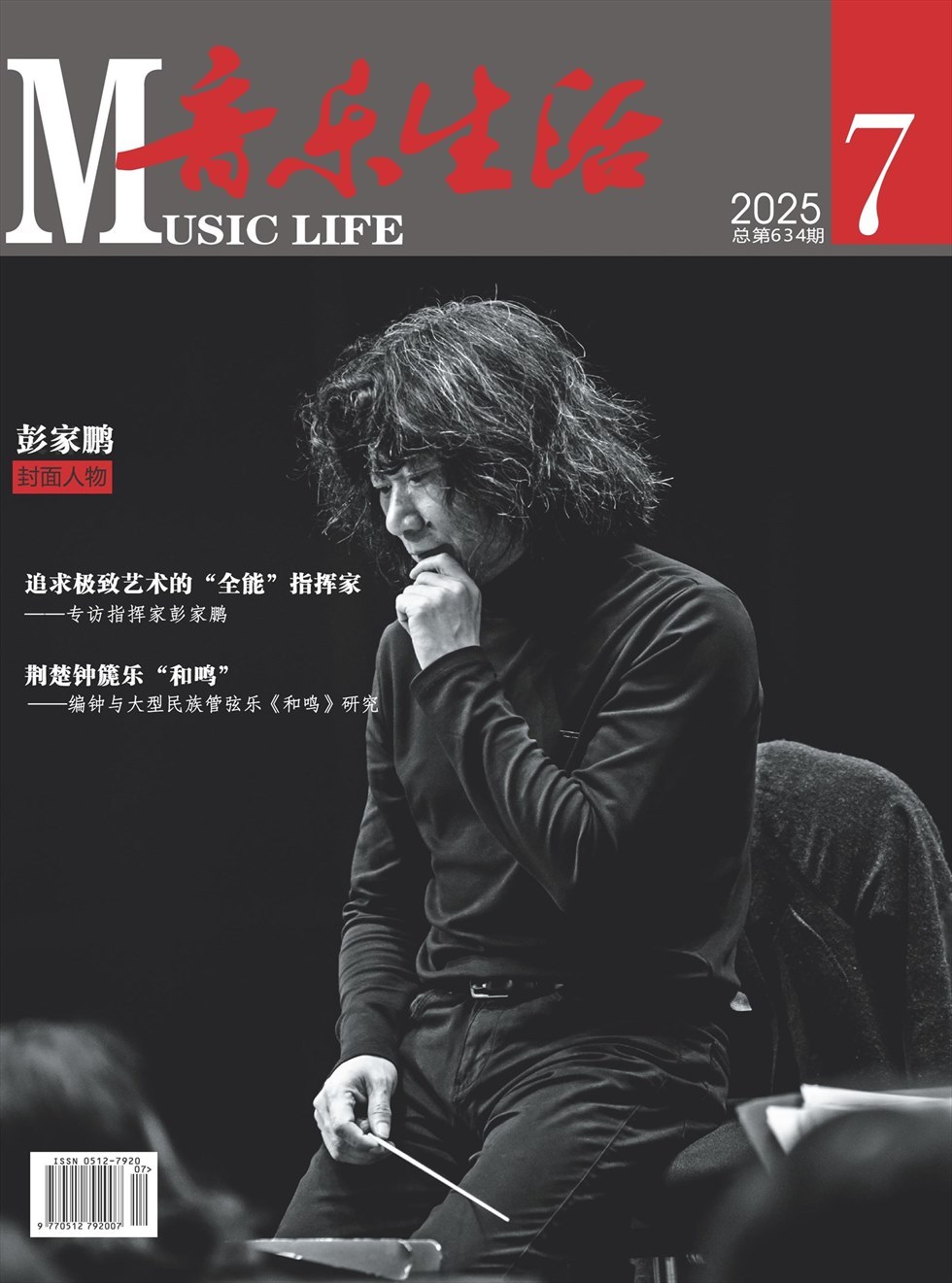

- 音乐生活

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

音乐人物 | 追求极致艺术的“全能”指挥家

音乐人物 | 追求极致艺术的“全能”指挥家

-

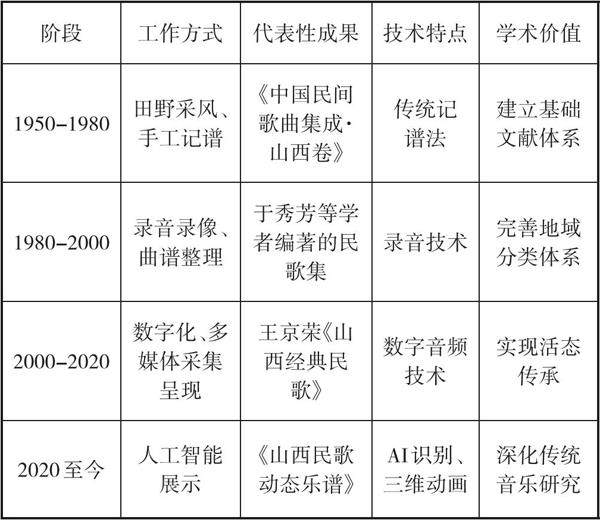

学术探赜 | 山西民间歌曲的现代诠释研究

学术探赜 | 山西民间歌曲的现代诠释研究

-

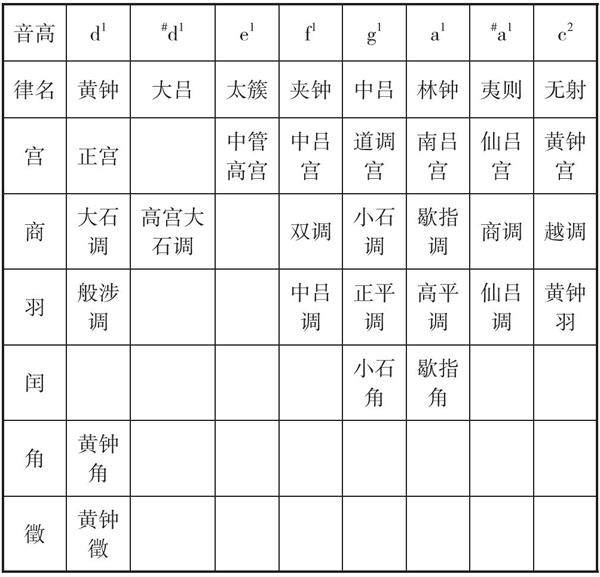

学术探赜 | 曲牌与宫调变迁视域下的宋元音乐流变特征考辨

学术探赜 | 曲牌与宫调变迁视域下的宋元音乐流变特征考辨

-

学术探赜 | 天津音乐类“非遗”文化研究

学术探赜 | 天津音乐类“非遗”文化研究

-

学术探赜 | 从于润洋“音乐学分析”出发刍议音乐文本研究视域的变迁

学术探赜 | 从于润洋“音乐学分析”出发刍议音乐文本研究视域的变迁

-

音乐评论 | 拧动“E时代”的魔方

音乐评论 | 拧动“E时代”的魔方

-

音乐评论 | 百灵成学展新声

音乐评论 | 百灵成学展新声

-

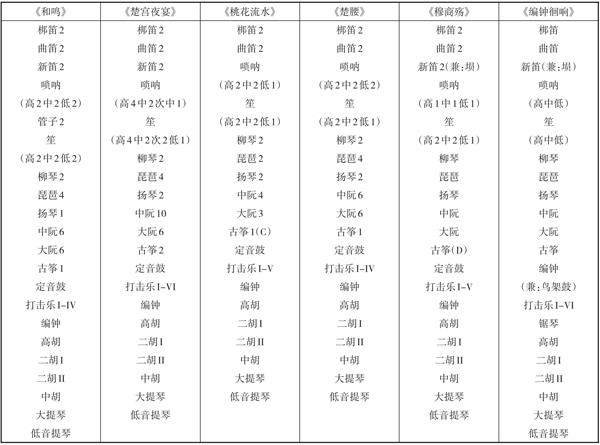

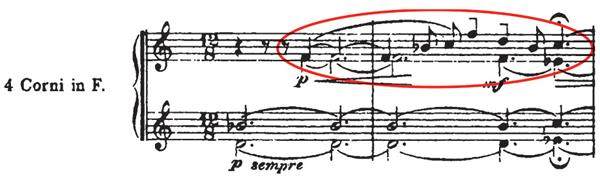

音乐美学与作曲理论 | 荆楚钟篪乐“和鸣”

音乐美学与作曲理论 | 荆楚钟篪乐“和鸣”

-

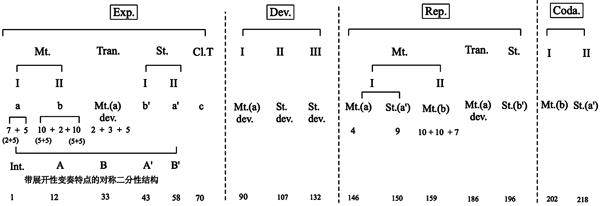

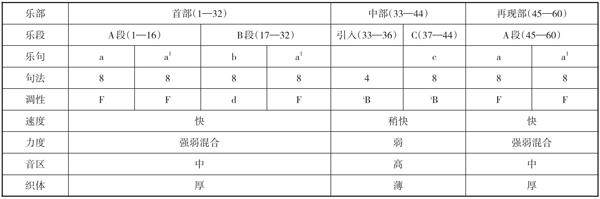

音乐美学与作曲理论 | “传统外壳”与“创新内核”的交融

音乐美学与作曲理论 | “传统外壳”与“创新内核”的交融

-

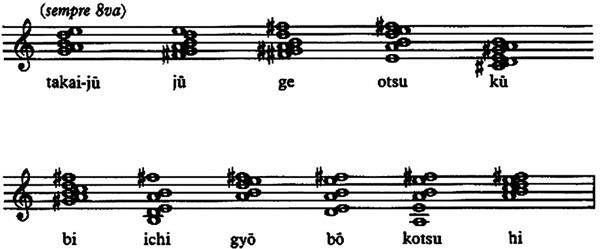

音乐美学与作曲理论 | 跨文化视域下的音乐元素重构

音乐美学与作曲理论 | 跨文化视域下的音乐元素重构

-

音乐美学与作曲理论 | 新方法 新观念

音乐美学与作曲理论 | 新方法 新观念

-

鲁艺音乐文化 | 赓续鲁艺文脉 高歌时代风貌

鲁艺音乐文化 | 赓续鲁艺文脉 高歌时代风貌

-

音乐史与民族音乐学 | “新史学”视角下霄雿国乐学会研究

音乐史与民族音乐学 | “新史学”视角下霄雿国乐学会研究

-

音乐史与民族音乐学 | 基于西方文献的中国南方各民族音乐民族志研究

音乐史与民族音乐学 | 基于西方文献的中国南方各民族音乐民族志研究

-

音乐视野 | 多维观照与思想争鸣

音乐视野 | 多维观照与思想争鸣

-

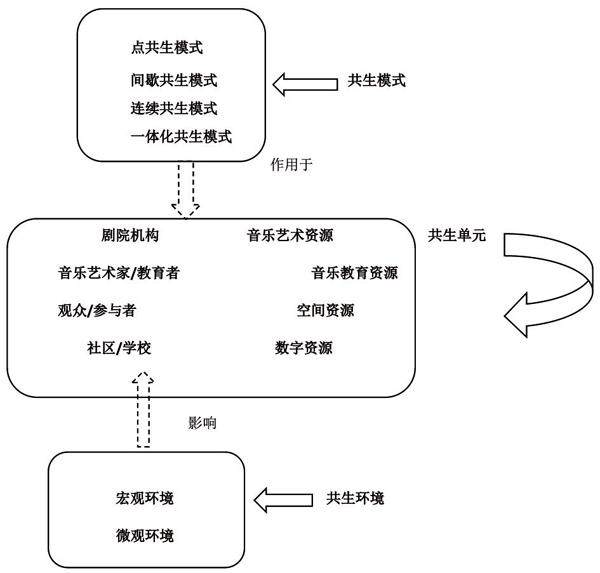

音乐视野 | 共生理论视角下剧院公共艺术教育发展路径研究

音乐视野 | 共生理论视角下剧院公共艺术教育发展路径研究

-

音乐视野 | 浅论老年合唱的发展困境与优化路径

音乐视野 | 浅论老年合唱的发展困境与优化路径

-

音乐创作 | 一曲一诗话

音乐创作 | 一曲一诗话

-

音乐创作 | 消解与留白

音乐创作 | 消解与留白

-

音乐创作 | 民族音乐风格作品在流行音乐中的改编与传承

音乐创作 | 民族音乐风格作品在流行音乐中的改编与传承

登录

登录