目录

快速导航-

非遗 | 感受二十四节气中的非遗时光

非遗 | 感受二十四节气中的非遗时光

-

非遗 | 羊皮上画出的大千世界

非遗 | 羊皮上画出的大千世界

-

非遗 | 展览|时代匠心 第七届中国当代工艺美术双年展

非遗 | 展览|时代匠心 第七届中国当代工艺美术双年展

-

非遗 | 两会声音

非遗 | 两会声音

-

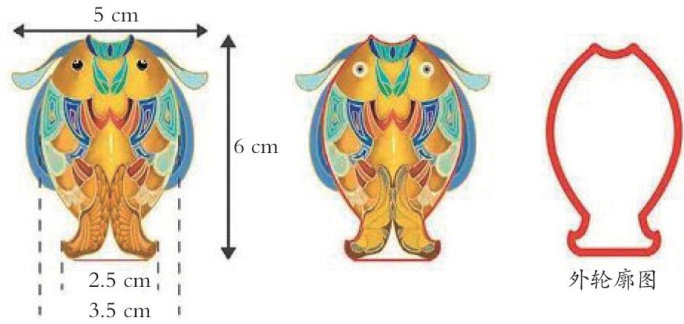

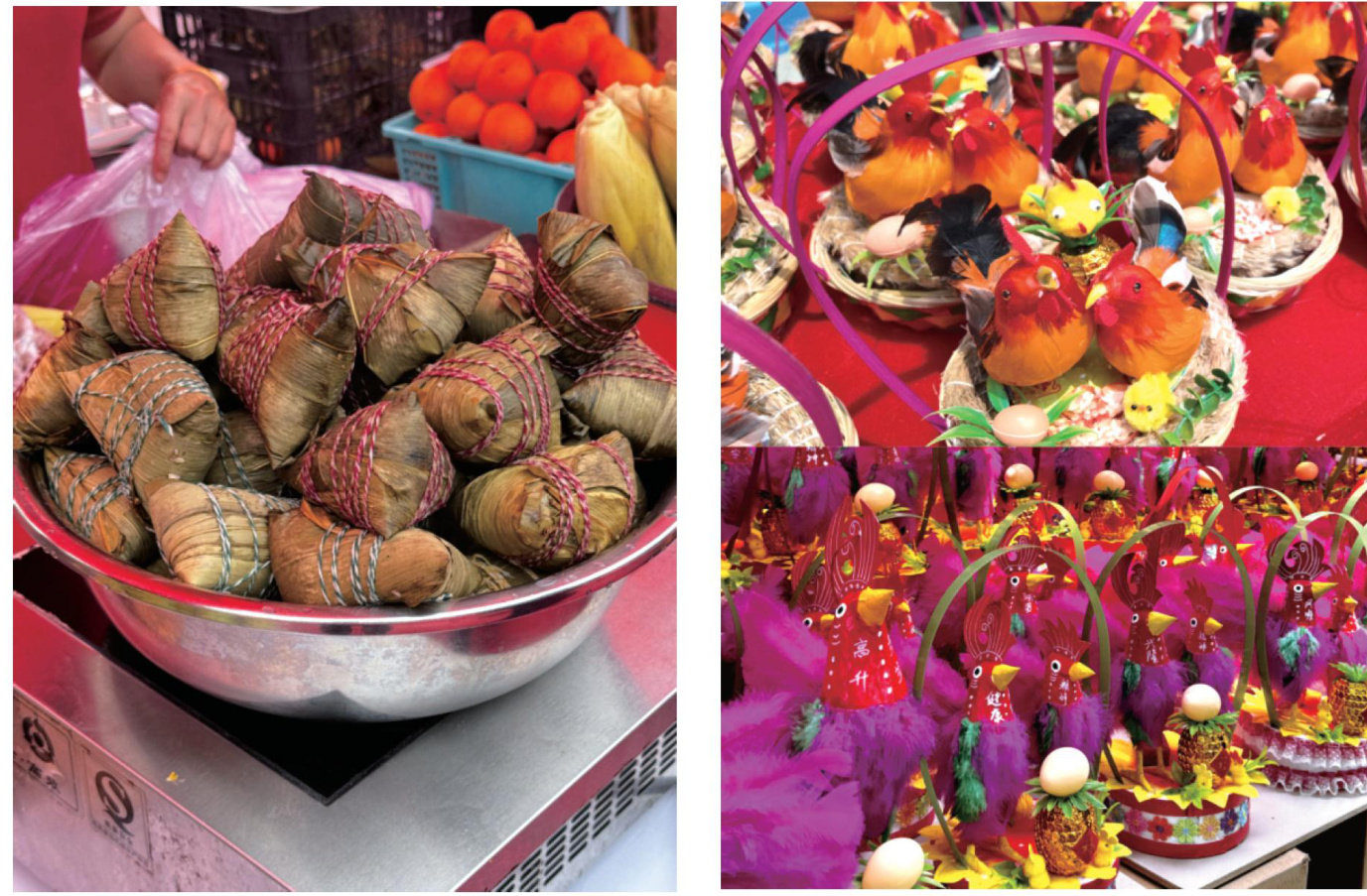

非遗 | 广州黄埔“波罗诞”千年庙会生机盘然

非遗 | 广州黄埔“波罗诞”千年庙会生机盘然

-

赏析 | 陈蓉摄影作品

赏析 | 陈蓉摄影作品

-

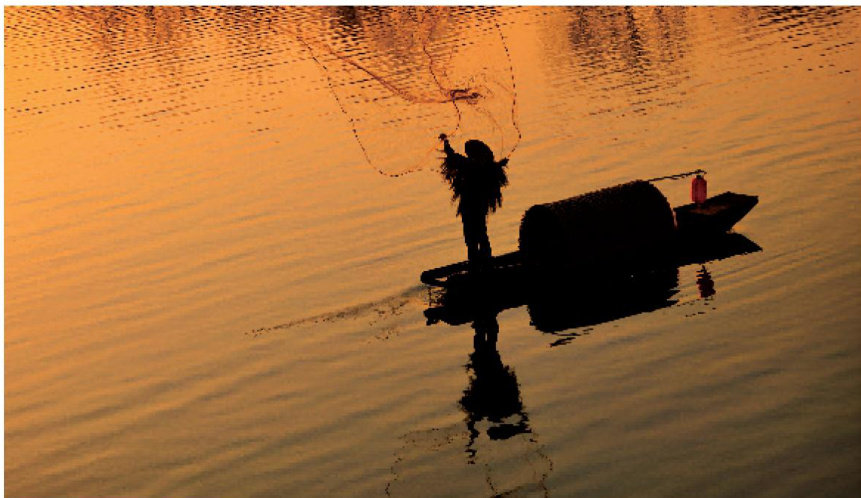

赏析 | 王靖摄影作品

赏析 | 王靖摄影作品

-

赏析 | 刘群玉摄影作品

赏析 | 刘群玉摄影作品

-

前沿 | 跨文化视角下平面设计色彩符号的解读与运用研究

前沿 | 跨文化视角下平面设计色彩符号的解读与运用研究

-

前沿 | 虚拟现实技术在中部地区民族文化艺术展示中的应用研究

前沿 | 虚拟现实技术在中部地区民族文化艺术展示中的应用研究

-

前沿 | 梅特纳《6首童话》和声技法探析

前沿 | 梅特纳《6首童话》和声技法探析

-

前沿 | 格什温《波吉与贝丝》中合唱曲《一无所有》指挥艺术初探

前沿 | 格什温《波吉与贝丝》中合唱曲《一无所有》指挥艺术初探

-

前沿 | 戏曲演员的塑造角色探究

前沿 | 戏曲演员的塑造角色探究

-

前沿 | 流行音乐中中国元素的创新融合与文化认同探究

前沿 | 流行音乐中中国元素的创新融合与文化认同探究

-

前沿 | 探究歌剧咏叹调《爱情像只自由的鸟儿》

前沿 | 探究歌剧咏叹调《爱情像只自由的鸟儿》

-

前沿 | 论中国舞基本功训练在民间舞中的作用

前沿 | 论中国舞基本功训练在民间舞中的作用

-

前沿 | 论传统民歌演唱在群众文化中的重要性

前沿 | 论传统民歌演唱在群众文化中的重要性

-

前沿 | 绘画艺术在室内装饰空间的表现形式探究

前沿 | 绘画艺术在室内装饰空间的表现形式探究

-

前沿 | 群众娱乐文化产业发展的困境与突破路径研究

前沿 | 群众娱乐文化产业发展的困境与突破路径研究

-

前沿 | 群众文化软实力视角下的群众文化娱乐宣传研究

前沿 | 群众文化软实力视角下的群众文化娱乐宣传研究

-

前沿 | 探究地域文化与舞蹈风格的紧密联系

前沿 | 探究地域文化与舞蹈风格的紧密联系

-

前沿 | “非遗” 文化助力对外文旅交流探究

前沿 | “非遗” 文化助力对外文旅交流探究

-

前沿 | 舞蹈表演中角色情感表达的有效策略研究

前沿 | 舞蹈表演中角色情感表达的有效策略研究

-

前沿 | 从古代文学作品探究汉语言文学中的人文精神传承

前沿 | 从古代文学作品探究汉语言文学中的人文精神传承

-

前沿 | 数字技术对古典舞表演艺术的影响与实践研究

前沿 | 数字技术对古典舞表演艺术的影响与实践研究

-

前沿 | 民族舞蹈现代化转型的动力与路径分析

前沿 | 民族舞蹈现代化转型的动力与路径分析

登录

登录