- 全部分类/

- 科学普及/

- 野生动物学报

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

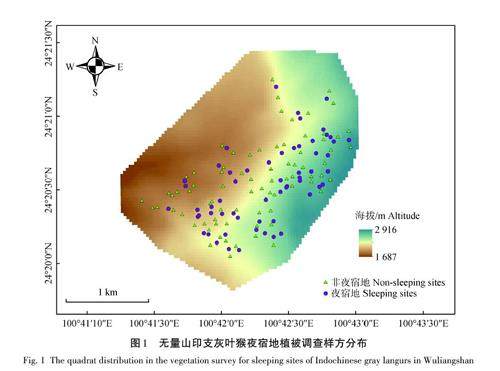

研究论文 | 乔木层植被结构对印支灰叶猴夜宿地选择的影响

研究论文 | 乔木层植被结构对印支灰叶猴夜宿地选择的影响

-

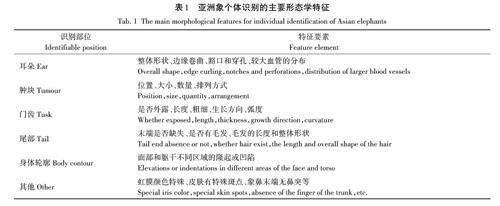

研究论文 | 西双版纳野象谷亚洲象个体识别及种群数量特征

研究论文 | 西双版纳野象谷亚洲象个体识别及种群数量特征

-

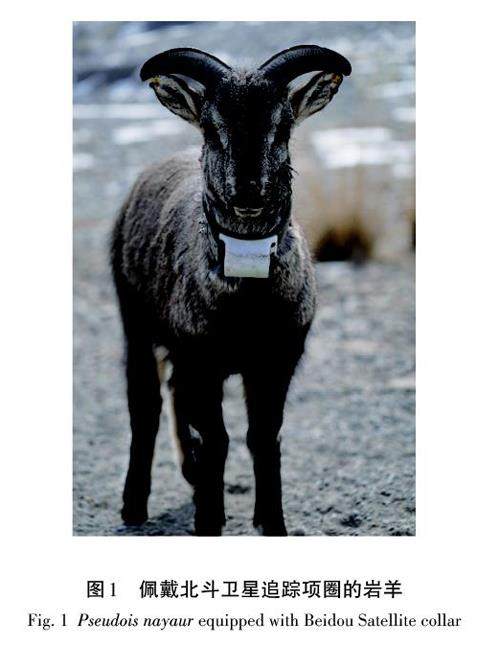

研究论文 | 贺兰山岩羊活动节律与家域特征

研究论文 | 贺兰山岩羊活动节律与家域特征

-

研究论文 | 基于洞穴铸模对中华穿山甲洞穴结构特征的研究

研究论文 | 基于洞穴铸模对中华穿山甲洞穴结构特征的研究

-

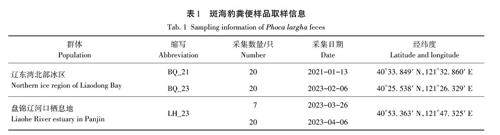

研究论文 | 基于DNA 宏条形码技术的斑海豹食性分析

研究论文 | 基于DNA 宏条形码技术的斑海豹食性分析

-

研究论文 | 基于宏基因组学的江西桃红岭梅花鹿潜在病原初步调查

研究论文 | 基于宏基因组学的江西桃红岭梅花鹿潜在病原初步调查

-

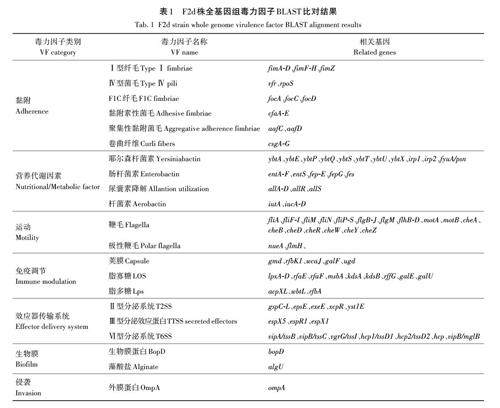

研究论文 | 梅花鹿源彭氏变形杆菌F2d 株基因组的测序分析

研究论文 | 梅花鹿源彭氏变形杆菌F2d 株基因组的测序分析

-

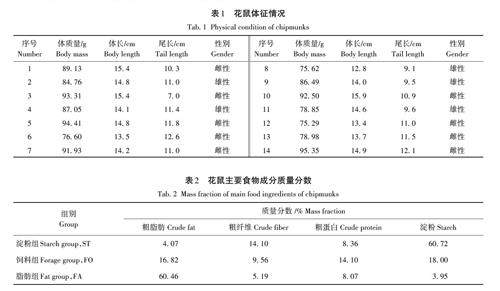

研究论文 | 不同营养组成食物对花鼠肠道菌群的影响

研究论文 | 不同营养组成食物对花鼠肠道菌群的影响

-

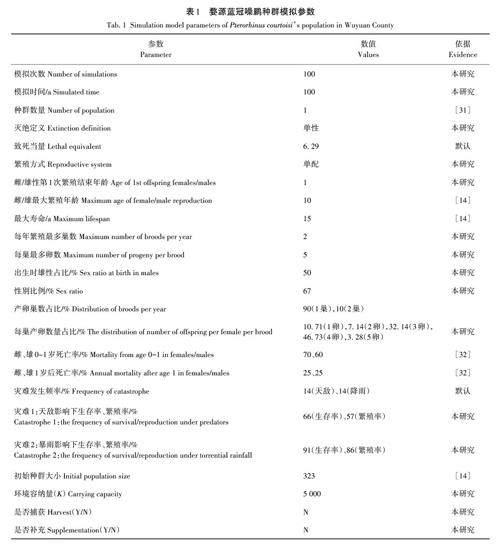

研究论文 | 婺源蓝冠噪鹛种群生存力分析

研究论文 | 婺源蓝冠噪鹛种群生存力分析

-

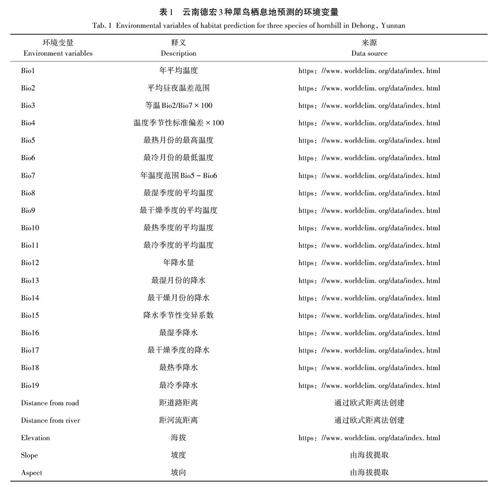

研究论文 | 云南德宏三种犀鸟的分布及适宜栖息地预测

研究论文 | 云南德宏三种犀鸟的分布及适宜栖息地预测

-

研究论文 | 鄱阳湖周边农田生境中越冬白鹤和鸿雁肠道微生物多样性研究

研究论文 | 鄱阳湖周边农田生境中越冬白鹤和鸿雁肠道微生物多样性研究

-

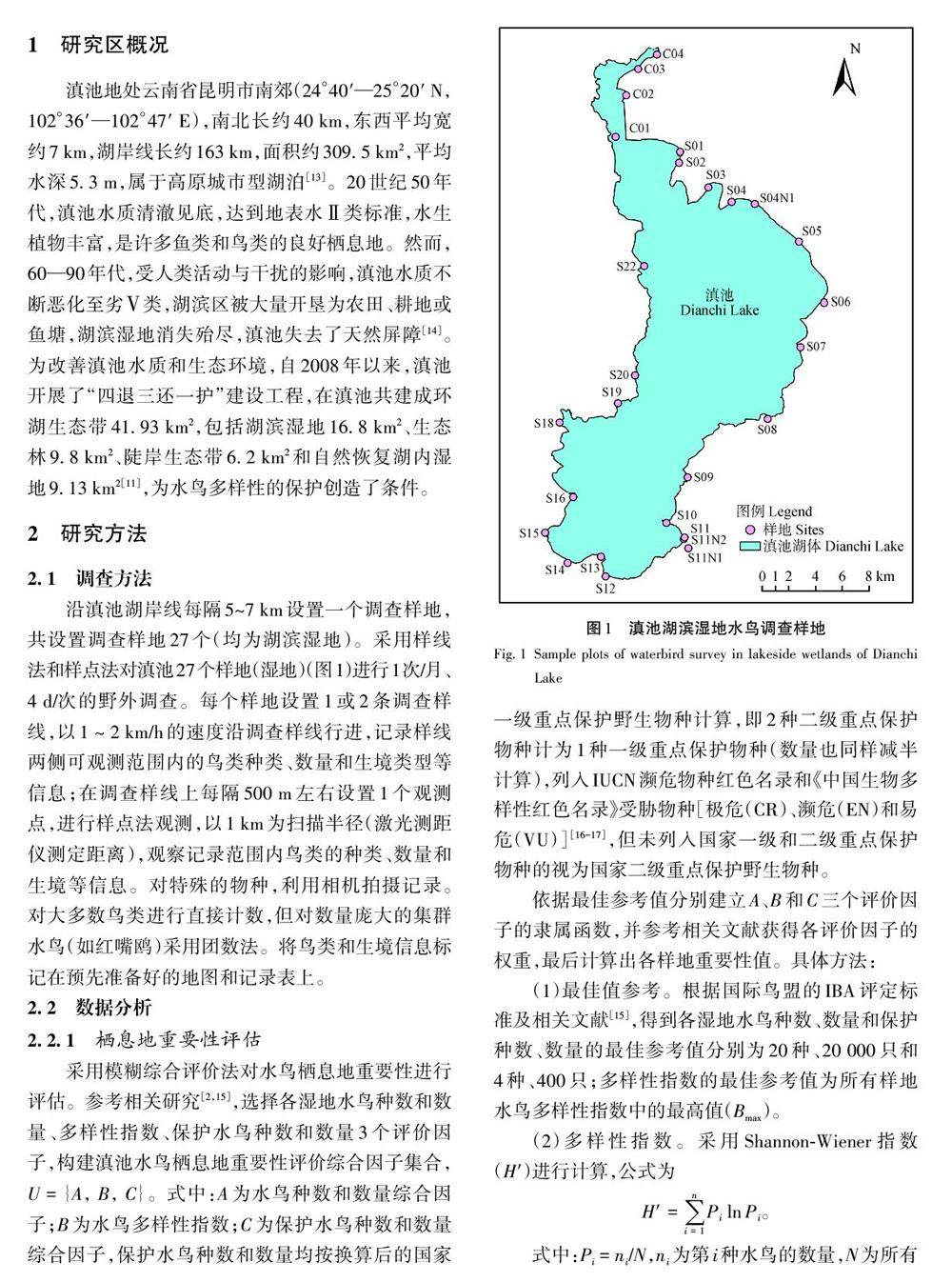

研究论文 | 滇池湖滨湿地水鸟栖息地重要性评估及其影响因子分析

研究论文 | 滇池湖滨湿地水鸟栖息地重要性评估及其影响因子分析

-

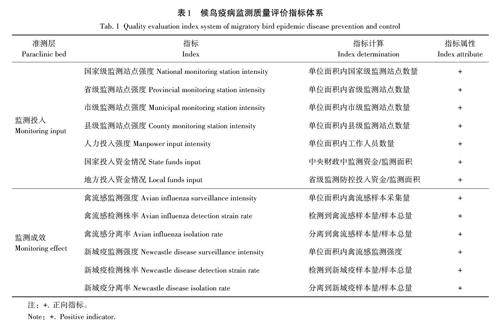

研究论文 | 基于熵权TOPSIS 模型的中国候鸟疫病监测质量评价

研究论文 | 基于熵权TOPSIS 模型的中国候鸟疫病监测质量评价

-

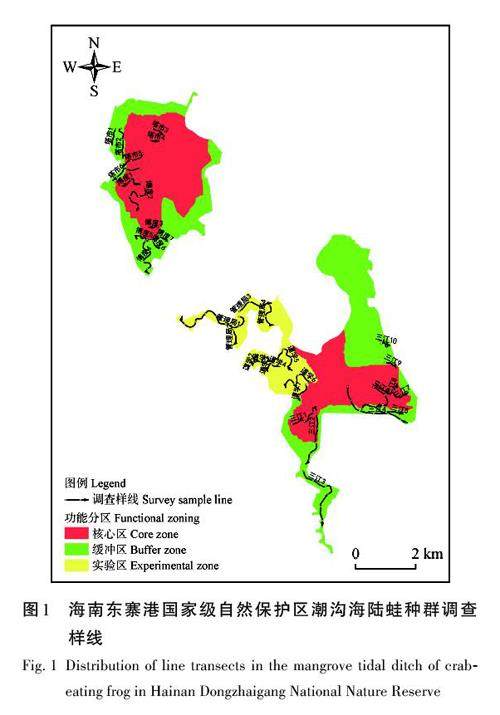

研究论文 | 海南东寨港国家级自然保护区红树林潮沟海陆蛙种群数量调查

研究论文 | 海南东寨港国家级自然保护区红树林潮沟海陆蛙种群数量调查

-

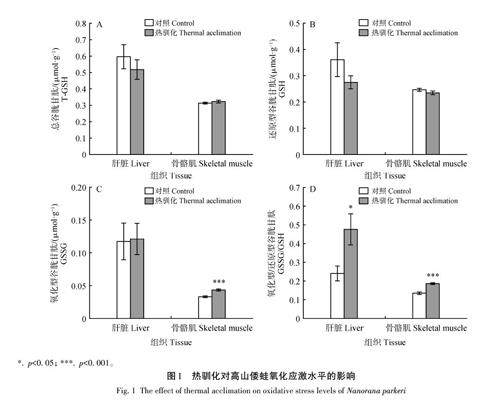

研究论文 | 热驯化对高山倭蛙体内氧化应激和抗氧化防御系统的影响

研究论文 | 热驯化对高山倭蛙体内氧化应激和抗氧化防御系统的影响

-

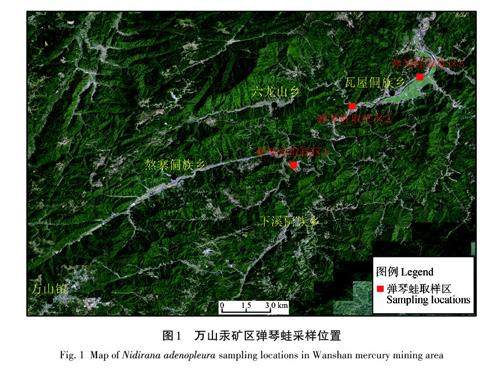

研究论文 | 万山汞矿区弹琴蛙重金属富集与组织关联分析

研究论文 | 万山汞矿区弹琴蛙重金属富集与组织关联分析

-

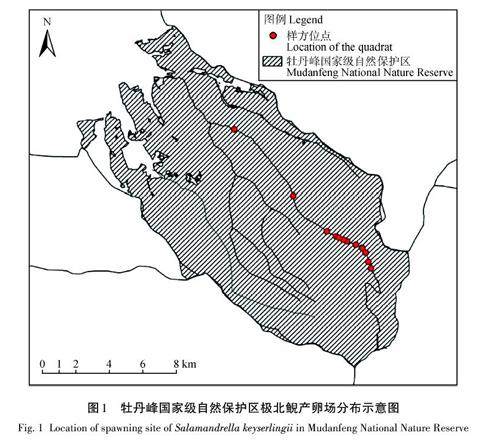

研究论文 | 牡丹峰国家级自然保护区极北鲵产卵场生境

研究论文 | 牡丹峰国家级自然保护区极北鲵产卵场生境

-

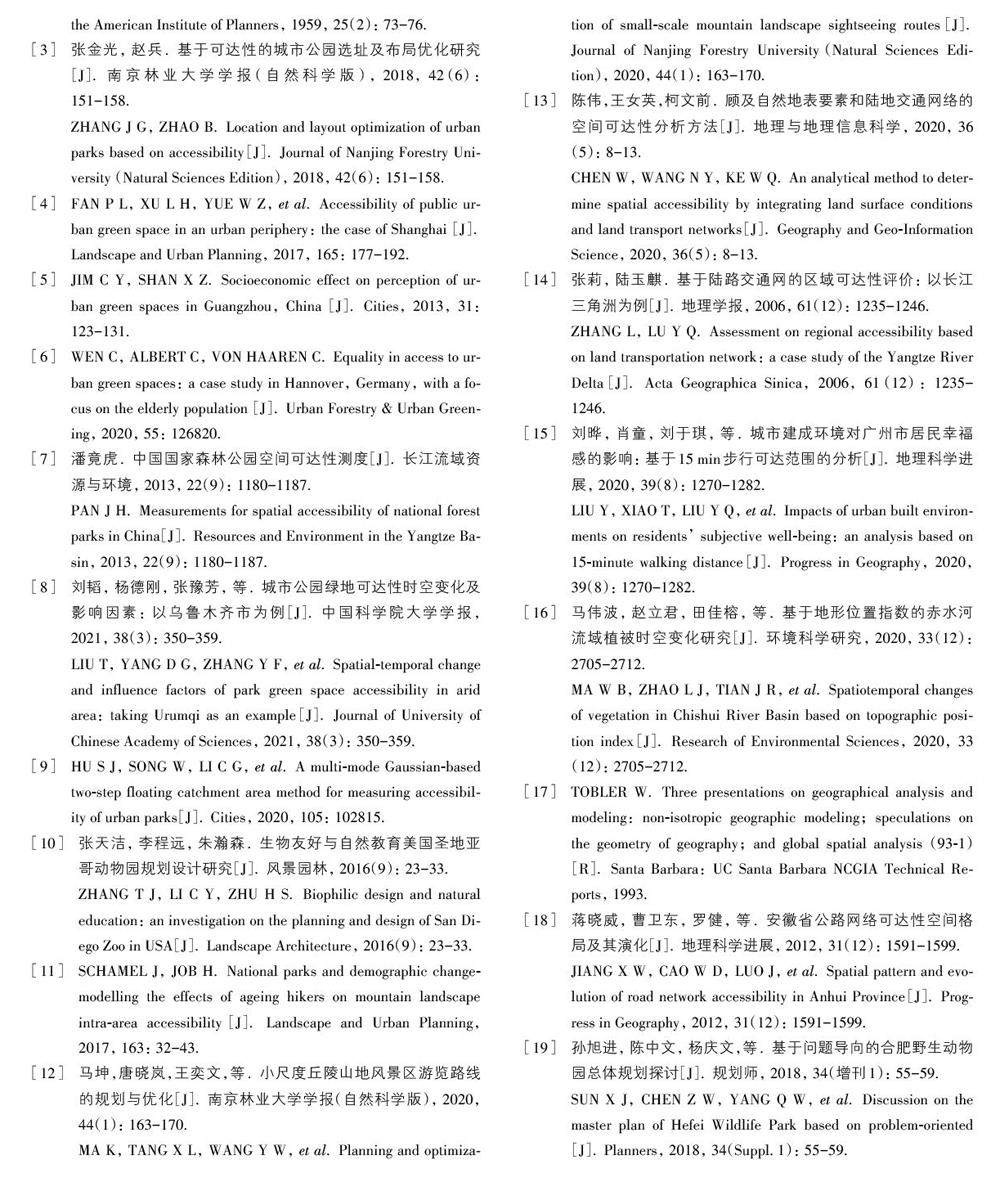

研究论文 | 基于地形要素的山地型动物园场馆可达性分析

研究论文 | 基于地形要素的山地型动物园场馆可达性分析

-

研究论文 | 情感视域下野生动物圈养繁育种群保护作用的认同度分析

研究论文 | 情感视域下野生动物圈养繁育种群保护作用的认同度分析

-

研究论文 | 智能审判中危害珍贵、濒危野生动物罪责任认定体系的构建规则

研究论文 | 智能审判中危害珍贵、濒危野生动物罪责任认定体系的构建规则

-

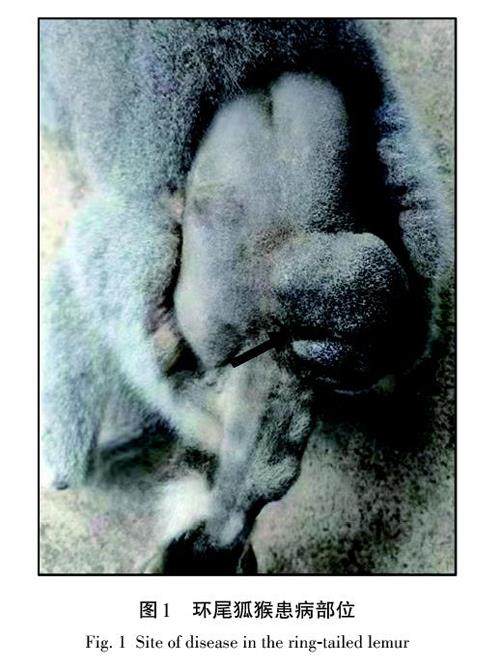

案例 | 首次在中国发现圈养环尾狐猴感染肥头绦虫

案例 | 首次在中国发现圈养环尾狐猴感染肥头绦虫

-

研究简报 | 福建发现丽纹攀蜥归化种群

研究简报 | 福建发现丽纹攀蜥归化种群

-

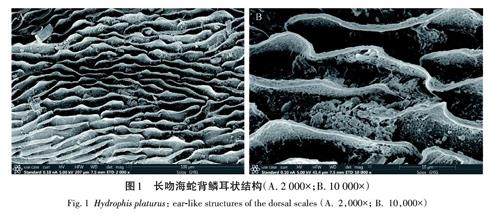

研究简报 | 长吻海蛇形态学观察及鳞片显微皮纹学研究

研究简报 | 长吻海蛇形态学观察及鳞片显微皮纹学研究

-

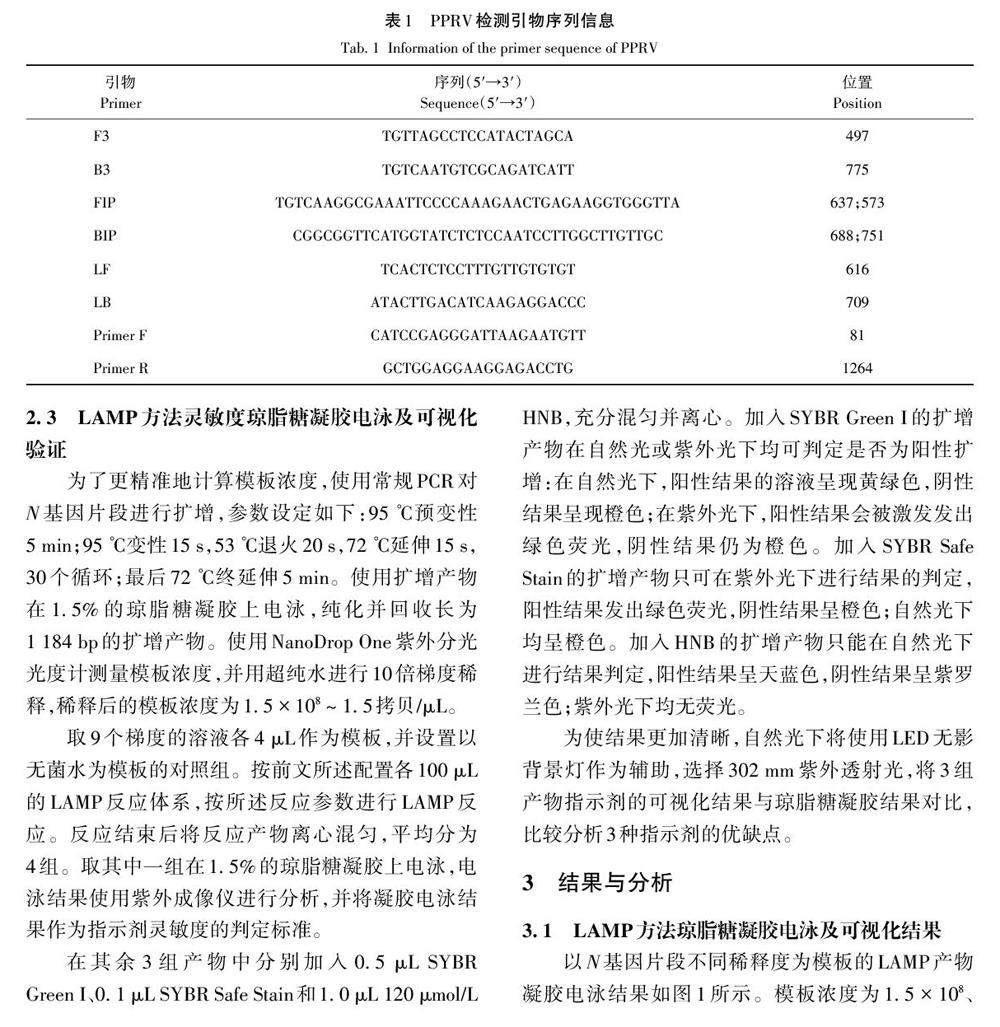

研究简报 | 小反刍兽疫LAMP 反应结果可视化检测方法比较研究

研究简报 | 小反刍兽疫LAMP 反应结果可视化检测方法比较研究

-

进展与综述 | 朱鹮性别分子鉴定的研究进展

进展与综述 | 朱鹮性别分子鉴定的研究进展

-

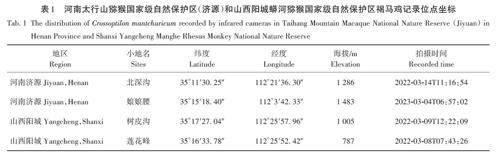

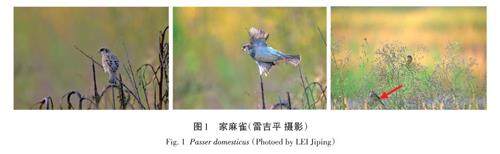

信息 | 河南省鸟类分布新纪录

信息 | 河南省鸟类分布新纪录

-

信息 | 湖北省鸟类分布新纪录

信息 | 湖北省鸟类分布新纪录

-

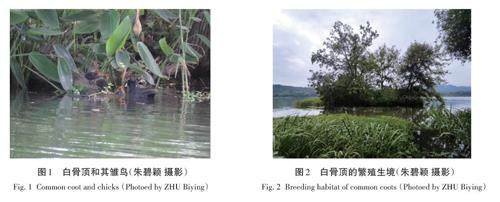

信息 | 白骨顶在浙江的首次繁殖纪录

信息 | 白骨顶在浙江的首次繁殖纪录

-

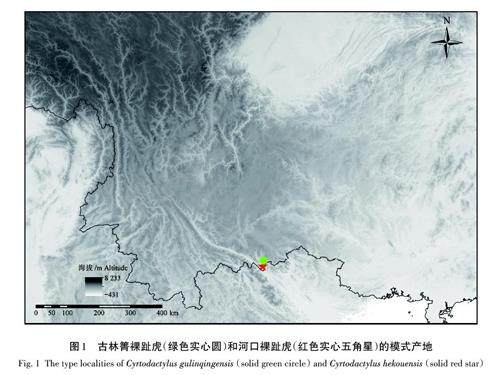

信息 | 河口裸趾虎是古林箐裸趾虎的次定同物异名

信息 | 河口裸趾虎是古林箐裸趾虎的次定同物异名

登录

登录