- 全部分类/

- 科学普及/

- 野生动物学报

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

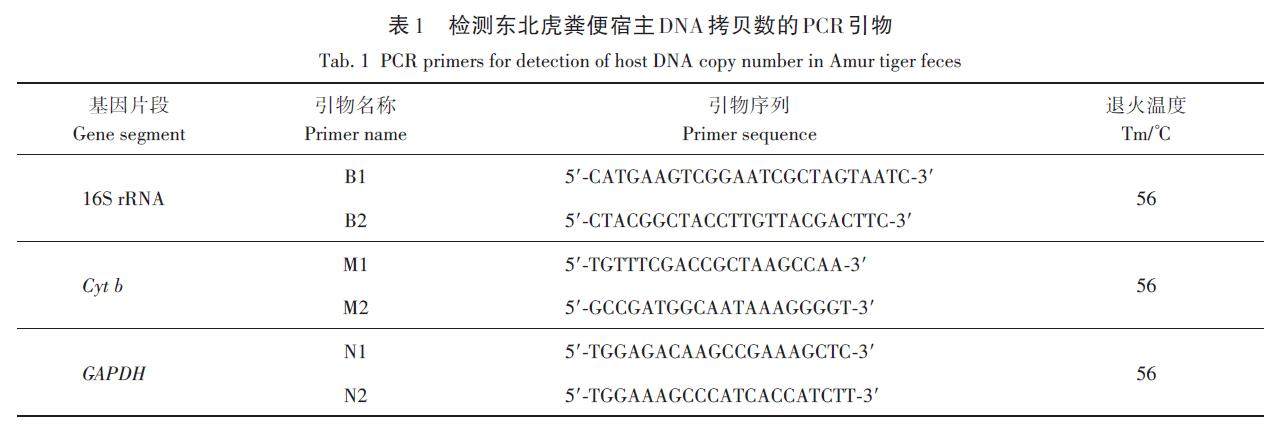

研究论文 | 我国圈养和野生东北虎种群线粒体基因组遗传多样性的比较研究

研究论文 | 我国圈养和野生东北虎种群线粒体基因组遗传多样性的比较研究

-

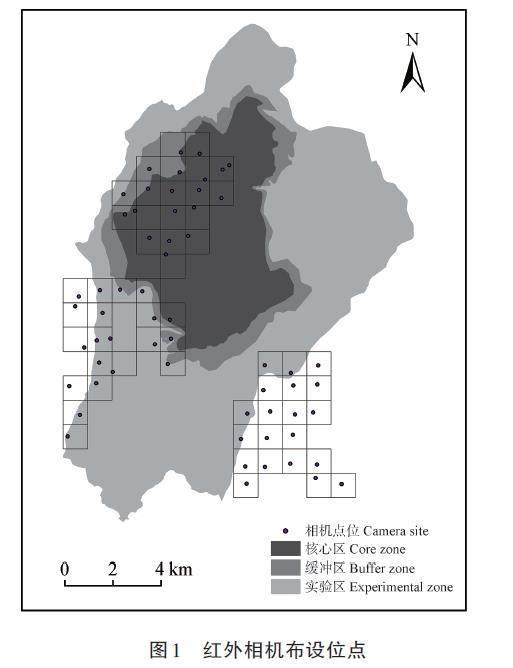

研究论文 | 江西桃红岭保护区同域分布有蹄类动物活动节律差异

研究论文 | 江西桃红岭保护区同域分布有蹄类动物活动节律差异

-

研究论文 | 基于YOLOv7-Tiny 算法的无人机实时跟踪野生动物方法

研究论文 | 基于YOLOv7-Tiny 算法的无人机实时跟踪野生动物方法

-

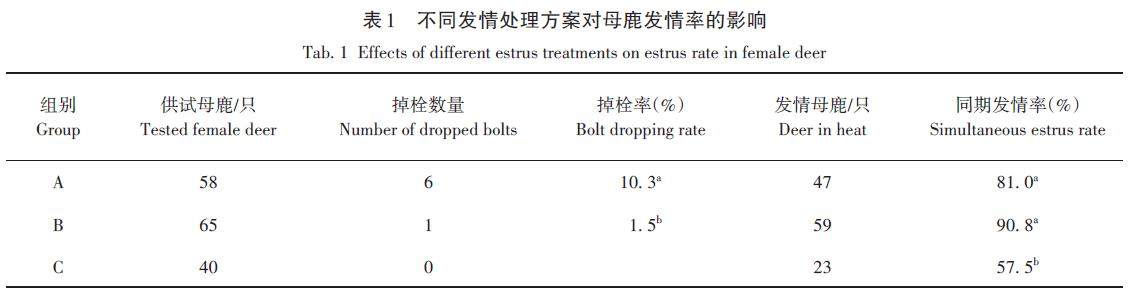

研究论文 | 不同发情处理方案对梅花鹿同期发情效果的影响

研究论文 | 不同发情处理方案对梅花鹿同期发情效果的影响

-

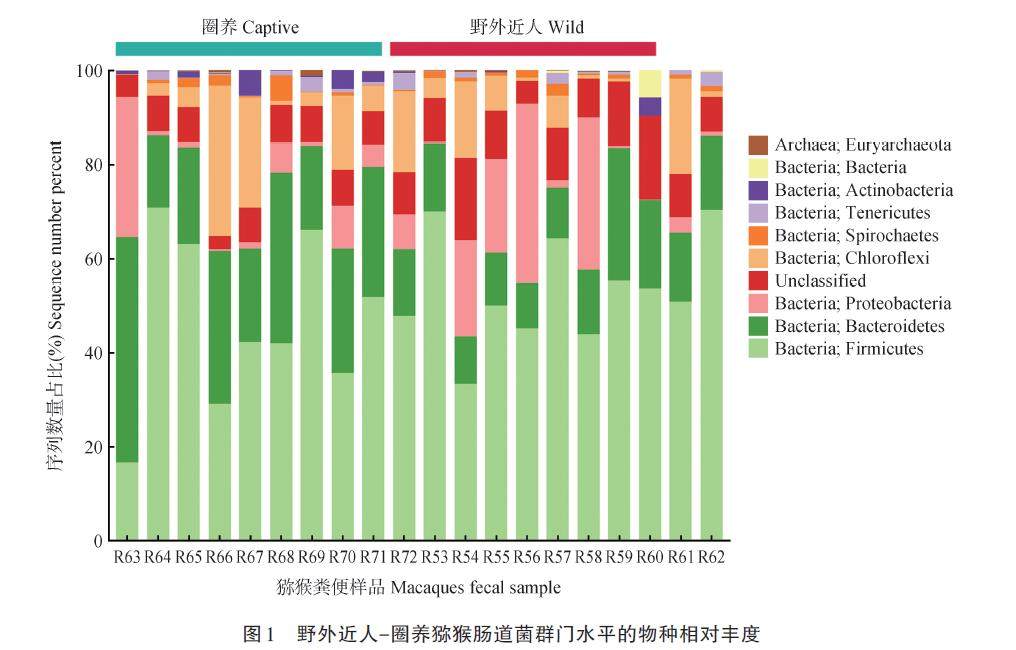

研究论文 | 圈养与野外近人环境猕猴肠道菌群的比较分析

研究论文 | 圈养与野外近人环境猕猴肠道菌群的比较分析

-

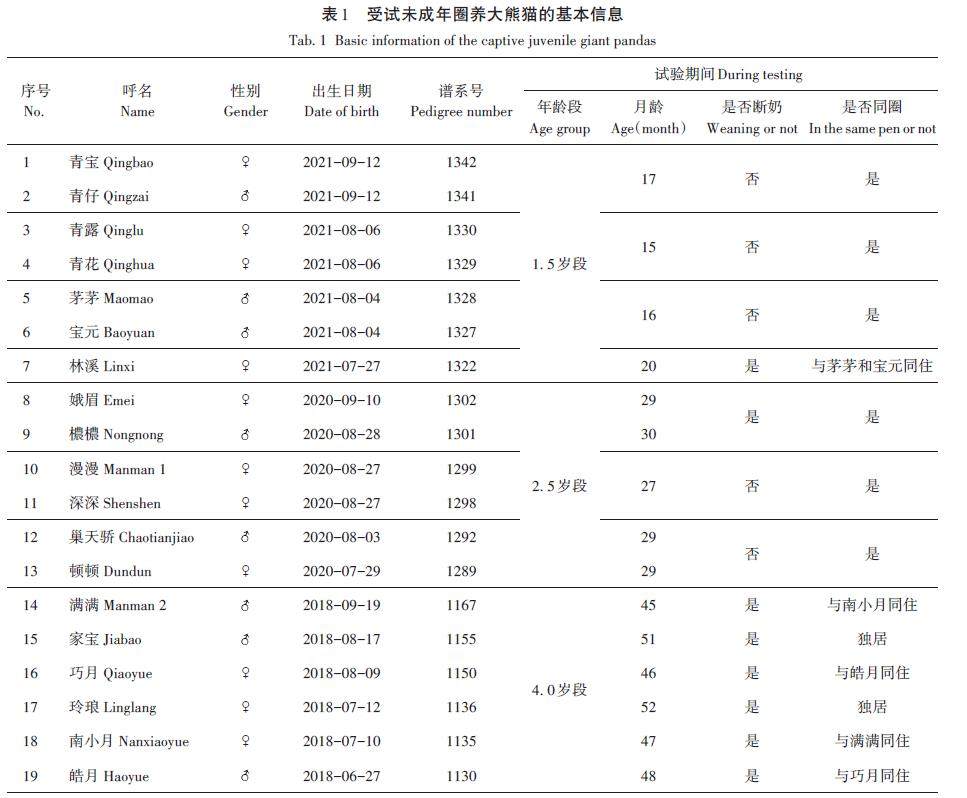

研究论文 | 风味剂对未成年圈养大熊猫摄食竹叶的影响

研究论文 | 风味剂对未成年圈养大熊猫摄食竹叶的影响

-

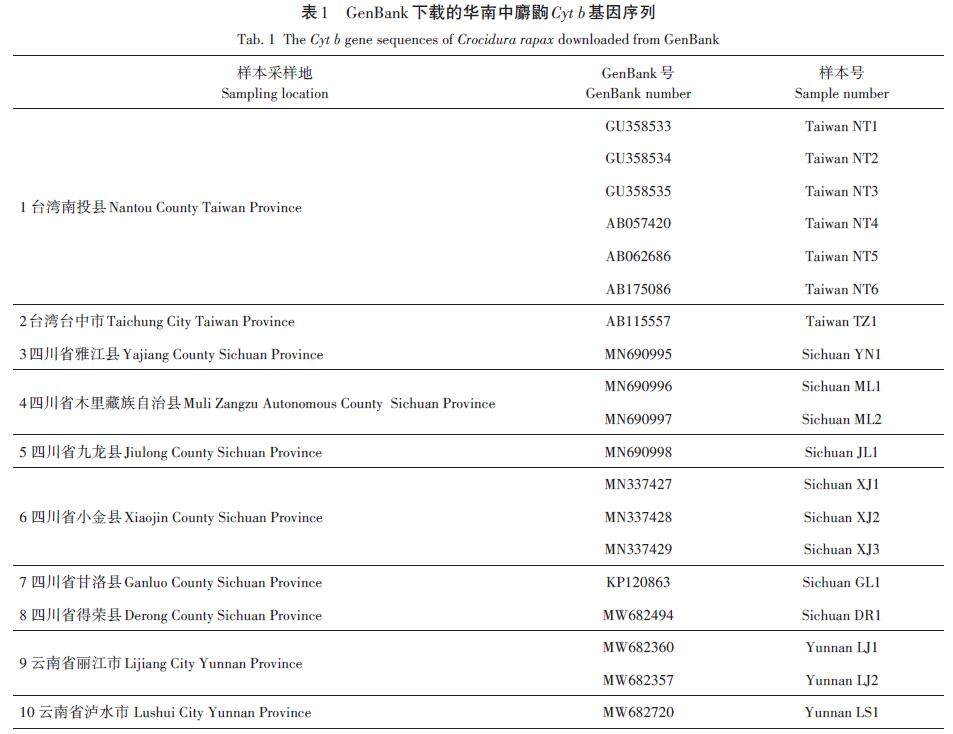

研究论文 | 我国华南中麝鼩分子系统地理学分析

研究论文 | 我国华南中麝鼩分子系统地理学分析

-

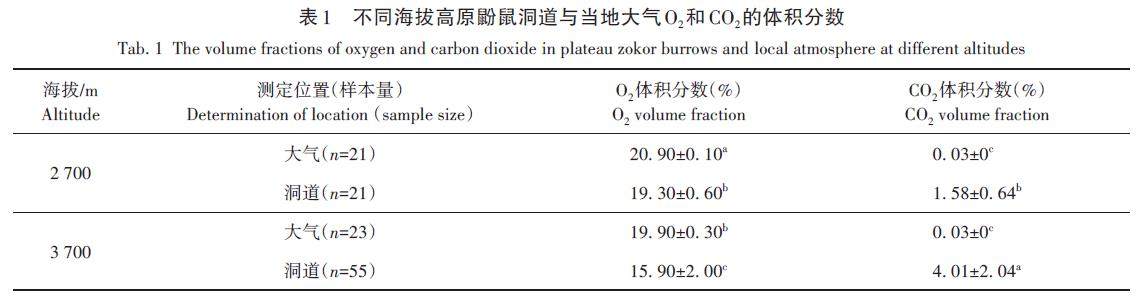

研究论文 | 地下洞道生境下高原鼢鼠血液特征

研究论文 | 地下洞道生境下高原鼢鼠血液特征

-

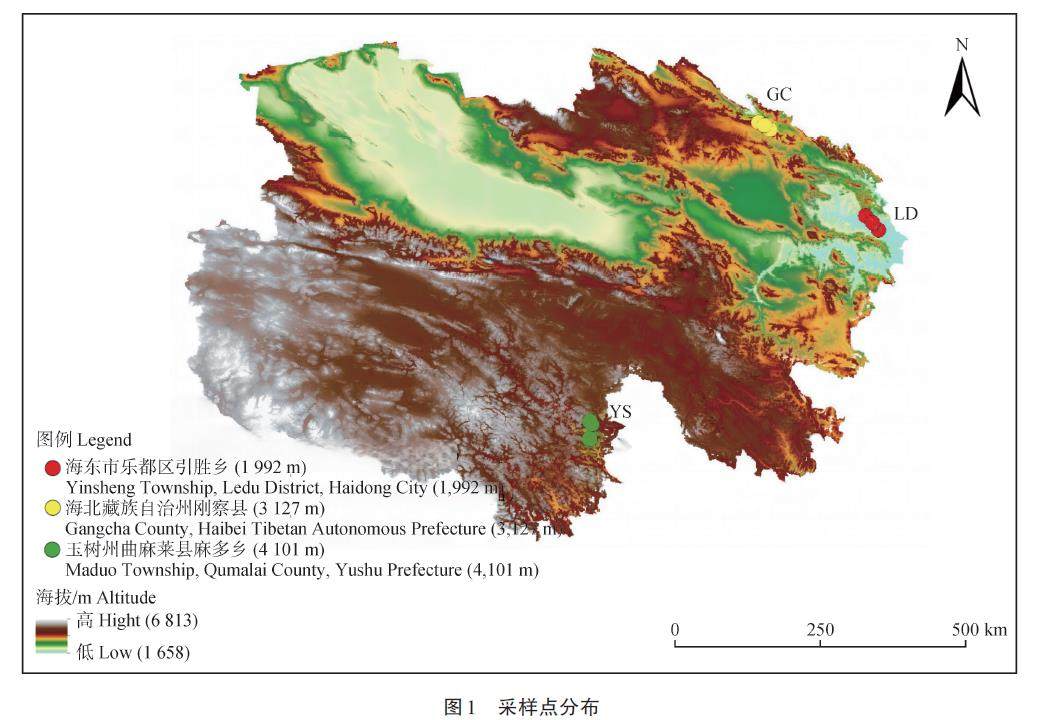

研究论文 | 基于肝脏转录组测序对不同海拔喜马拉雅旱獭的低氧适应性研究

研究论文 | 基于肝脏转录组测序对不同海拔喜马拉雅旱獭的低氧适应性研究

-

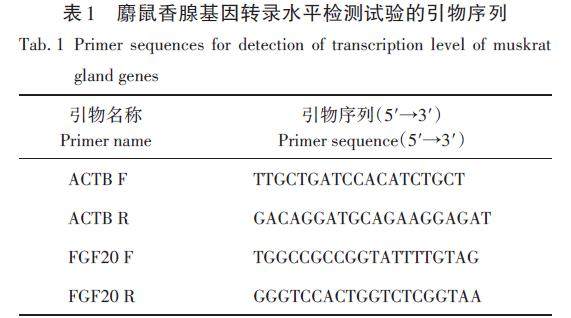

研究论文 | 高浓度褪黑素对麝鼠香腺中FGF20 基因表达的影响

研究论文 | 高浓度褪黑素对麝鼠香腺中FGF20 基因表达的影响

-

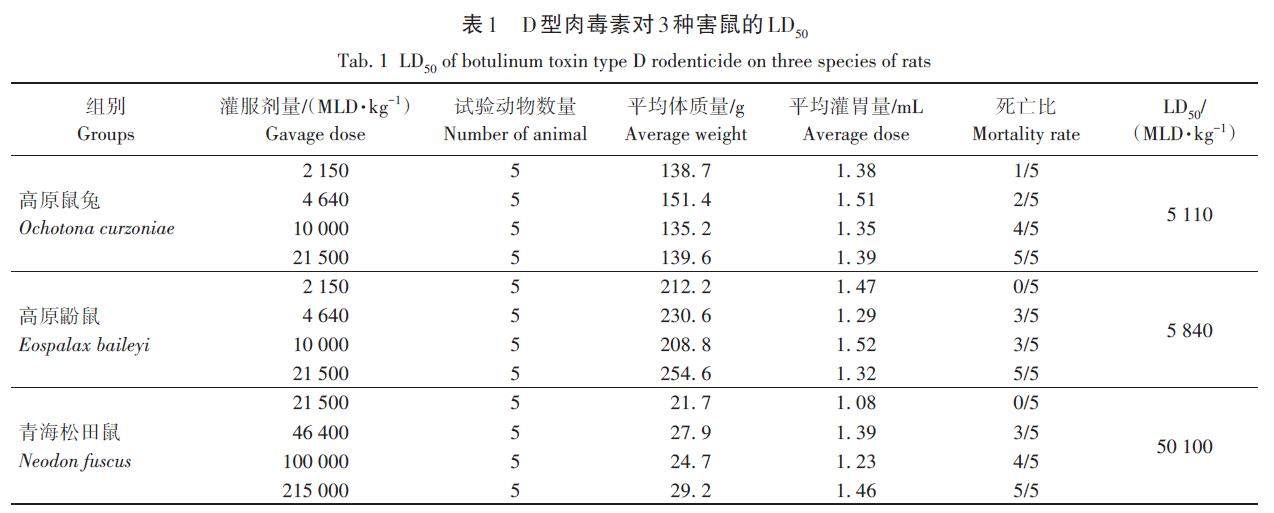

研究论文 | 高原牧区不同害鼠胃肠内容物对D 型肉毒神经毒素的破坏强度分析

研究论文 | 高原牧区不同害鼠胃肠内容物对D 型肉毒神经毒素的破坏强度分析

-

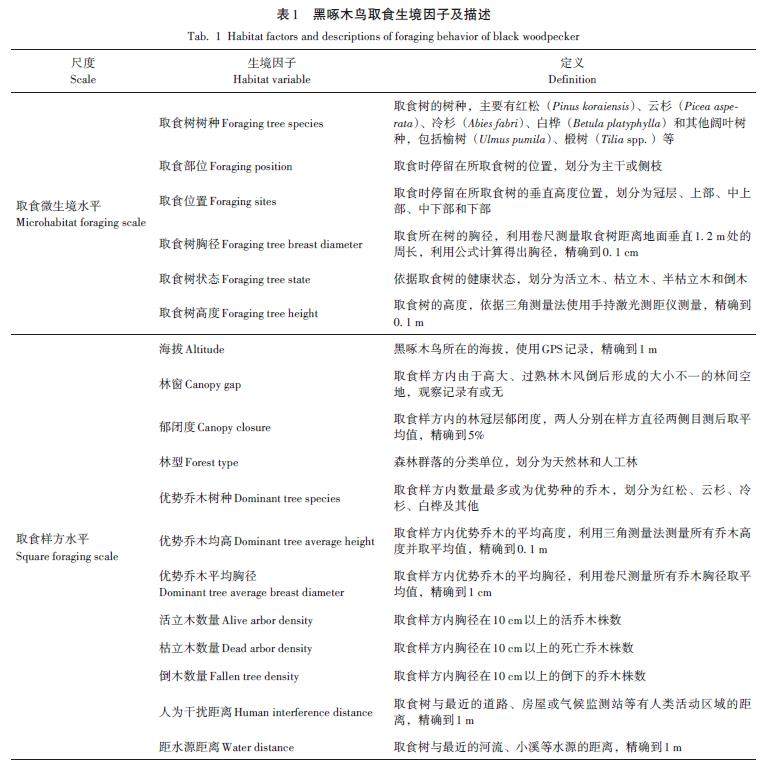

研究论文 | 阔叶红松林中黑啄木鸟的取食生境偏好

研究论文 | 阔叶红松林中黑啄木鸟的取食生境偏好

-

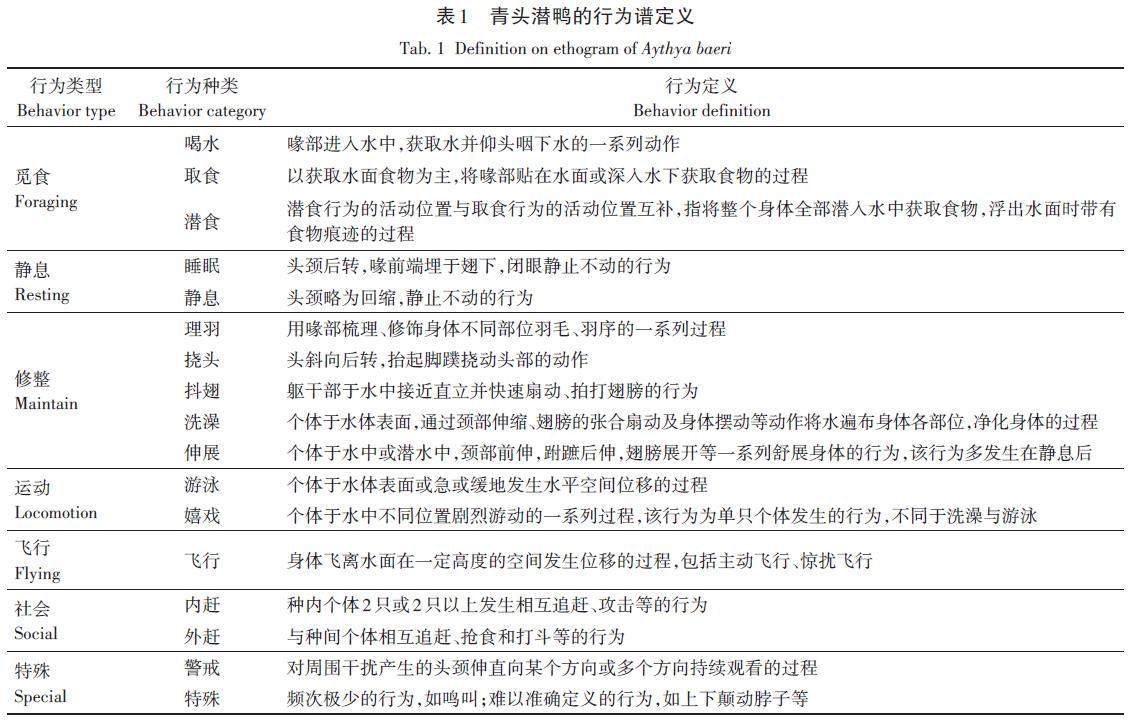

研究论文 | 越冬期不同水位环境下青头潜鸭行为模式比较

研究论文 | 越冬期不同水位环境下青头潜鸭行为模式比较

-

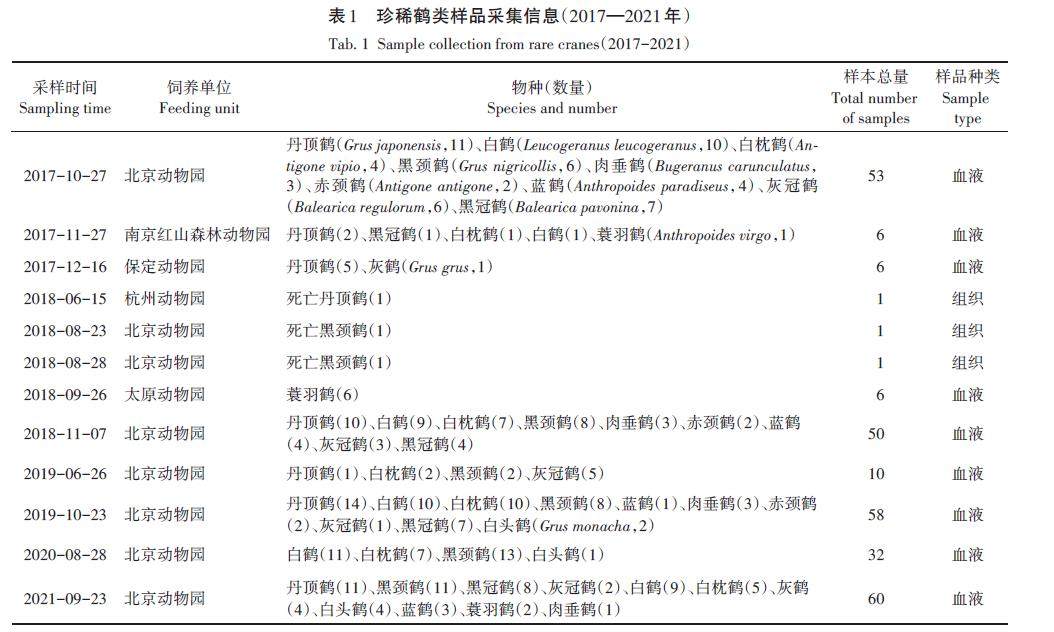

研究论文 | 圈养珍稀鹤类长疟原虫流行情况研究

研究论文 | 圈养珍稀鹤类长疟原虫流行情况研究

-

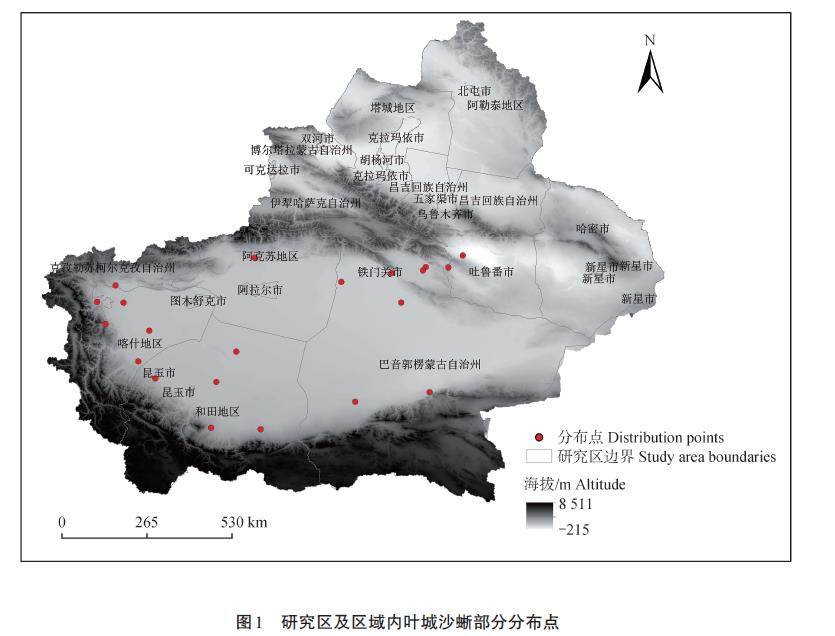

研究论文 | 新疆叶城沙蜥生境适宜性评价及生境廊道模型构建

研究论文 | 新疆叶城沙蜥生境适宜性评价及生境廊道模型构建

-

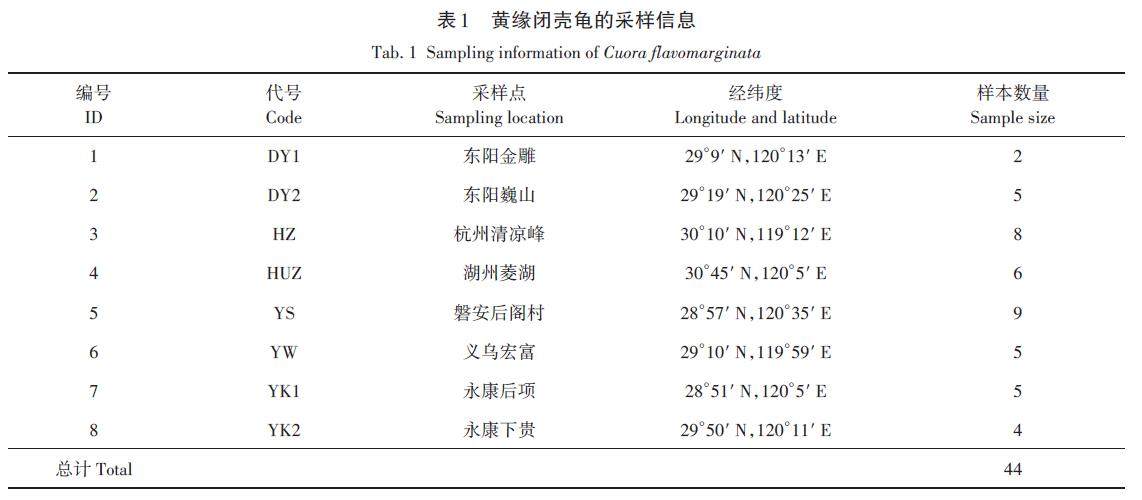

研究论文 | 基于COI 基因的浙江省内黄缘闭壳龟遗传多样性研究

研究论文 | 基于COI 基因的浙江省内黄缘闭壳龟遗传多样性研究

-

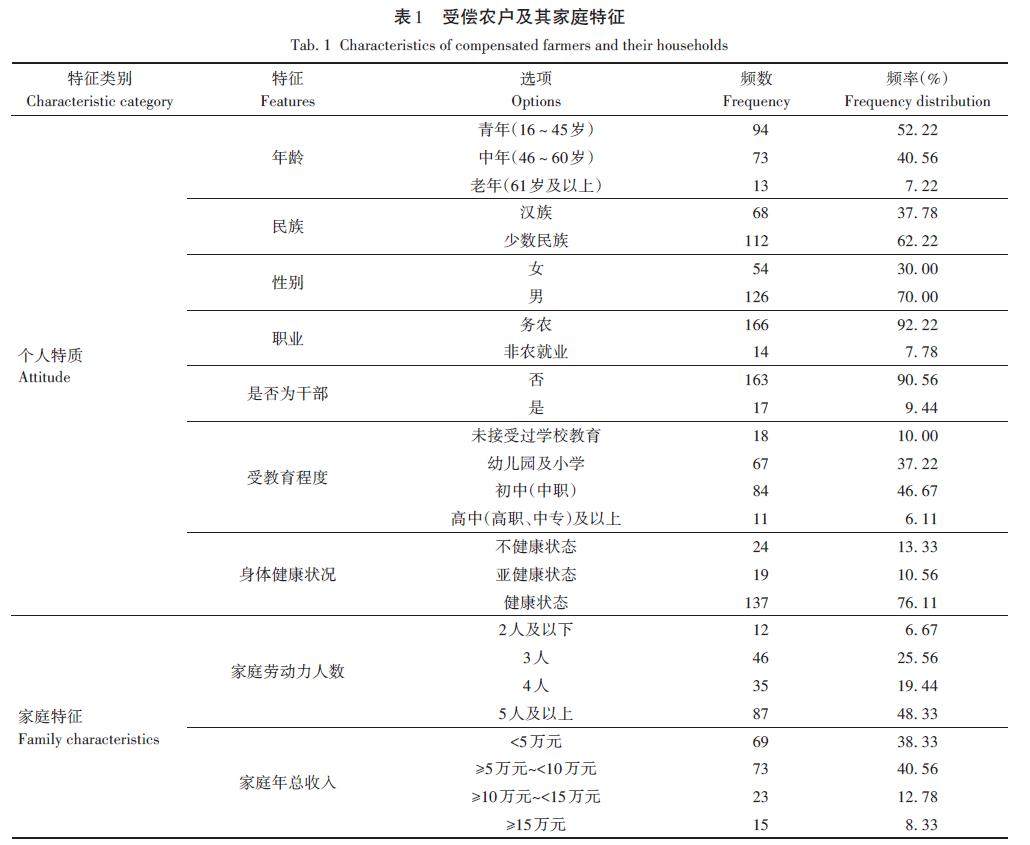

研究论文 | 亚洲象肇事受损农户保险补偿满意度及影响因素研究

研究论文 | 亚洲象肇事受损农户保险补偿满意度及影响因素研究

-

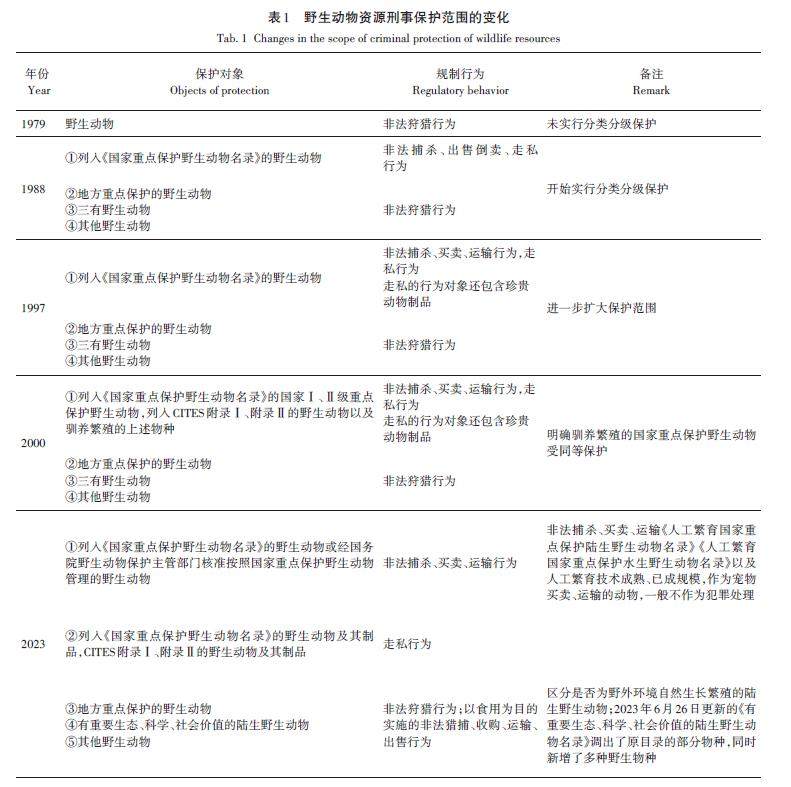

研究论文 | 生态文明建设背景下野生动物资源刑法保护检视及优化路径

研究论文 | 生态文明建设背景下野生动物资源刑法保护检视及优化路径

-

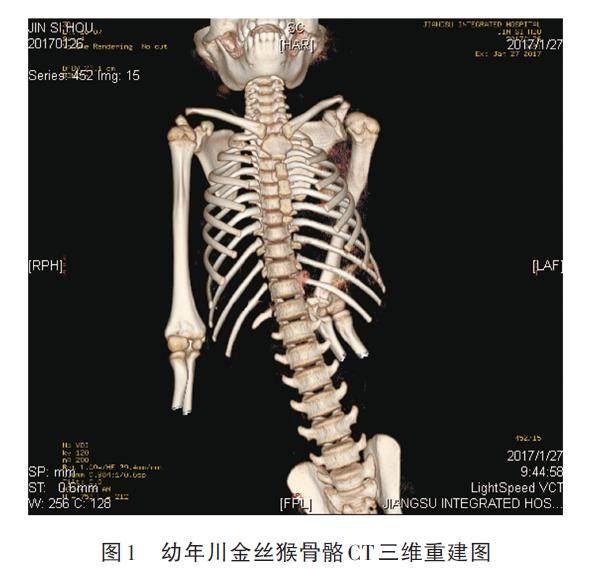

案例 | 一例幼年川金丝猴多发性神经炎的诊治

案例 | 一例幼年川金丝猴多发性神经炎的诊治

-

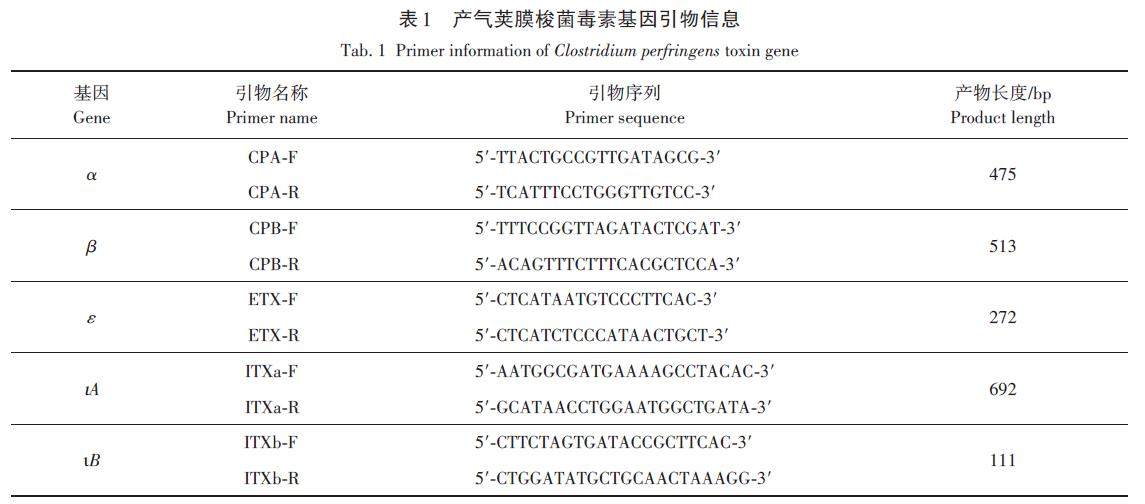

案例 | 一例赤大袋鼠梭菌性肠炎的诊断和病原分离鉴定

案例 | 一例赤大袋鼠梭菌性肠炎的诊断和病原分离鉴定

-

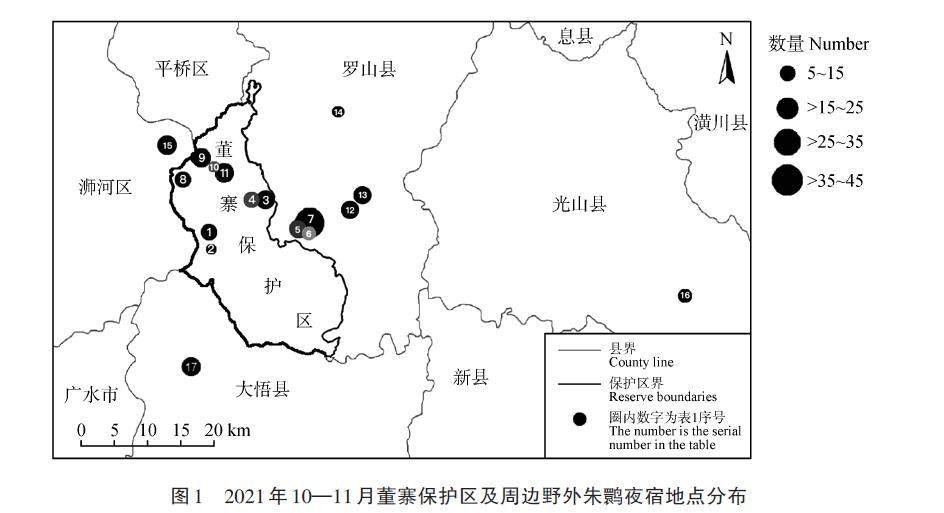

研究简报 | 河南董寨保护区再引入朱鹮种群数量和分布现状

研究简报 | 河南董寨保护区再引入朱鹮种群数量和分布现状

-

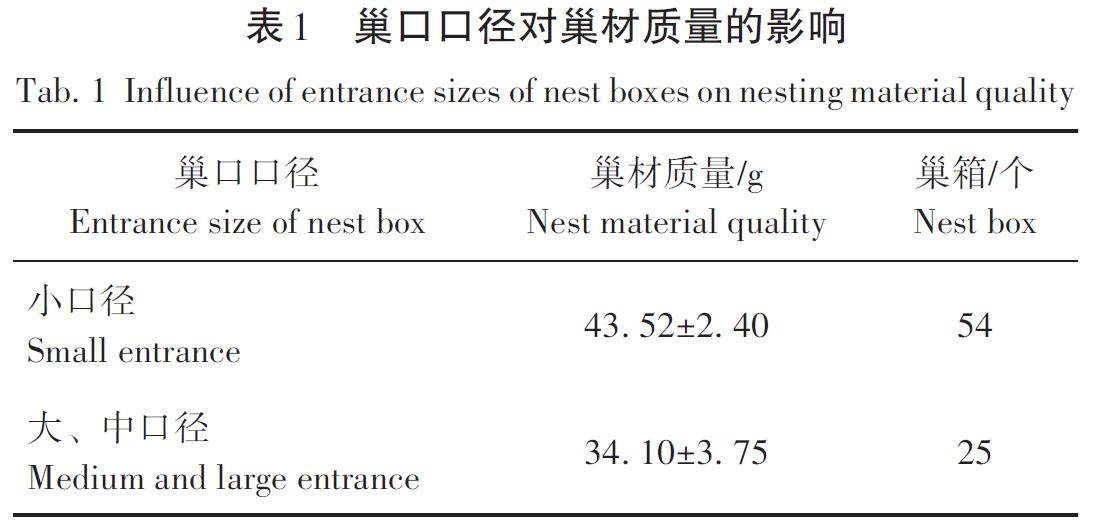

研究简报 | 大山雀筑巢投入的影响因素分析

研究简报 | 大山雀筑巢投入的影响因素分析

-

进展与综述 | 鹿角生长发育与再生机制研究进展

进展与综述 | 鹿角生长发育与再生机制研究进展

-

信息 | 广西鸟类新纪录

信息 | 广西鸟类新纪录

-

信息 | 湖南省蛇类新纪录

信息 | 湖南省蛇类新纪录

-

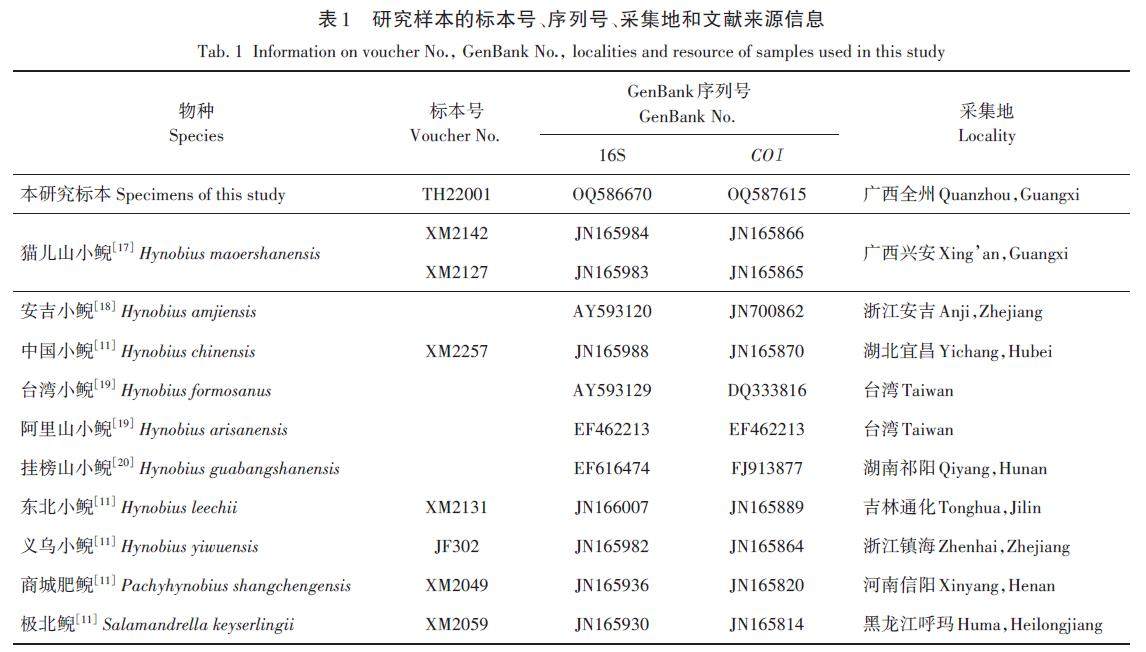

信息 | 猫儿山小鲵分布新纪录

信息 | 猫儿山小鲵分布新纪录

-

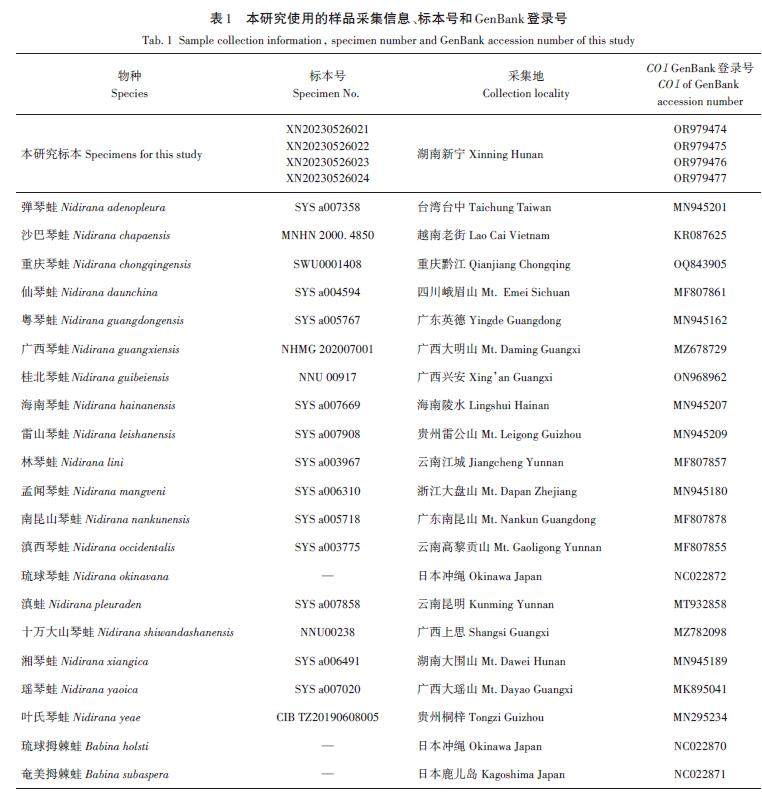

信息 | 湖南省两栖动物新纪录

信息 | 湖南省两栖动物新纪录

-

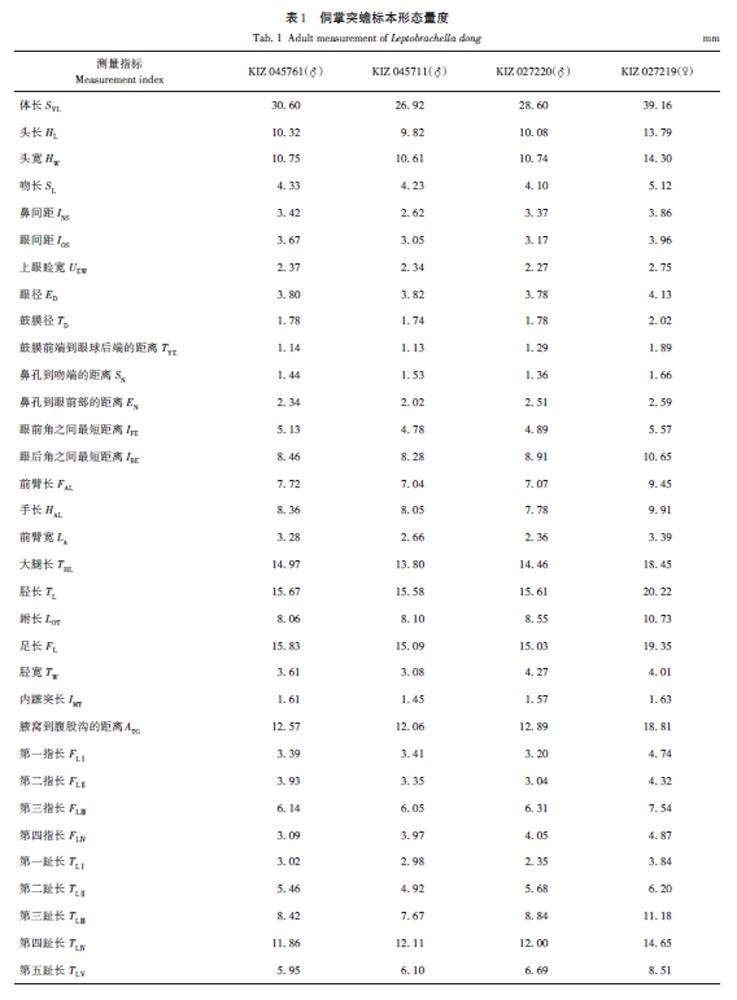

信息 | 广西掌突蟾属新纪录

信息 | 广西掌突蟾属新纪录

登录

登录