- 全部分类/

- 科学普及/

- 野生动物学报

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

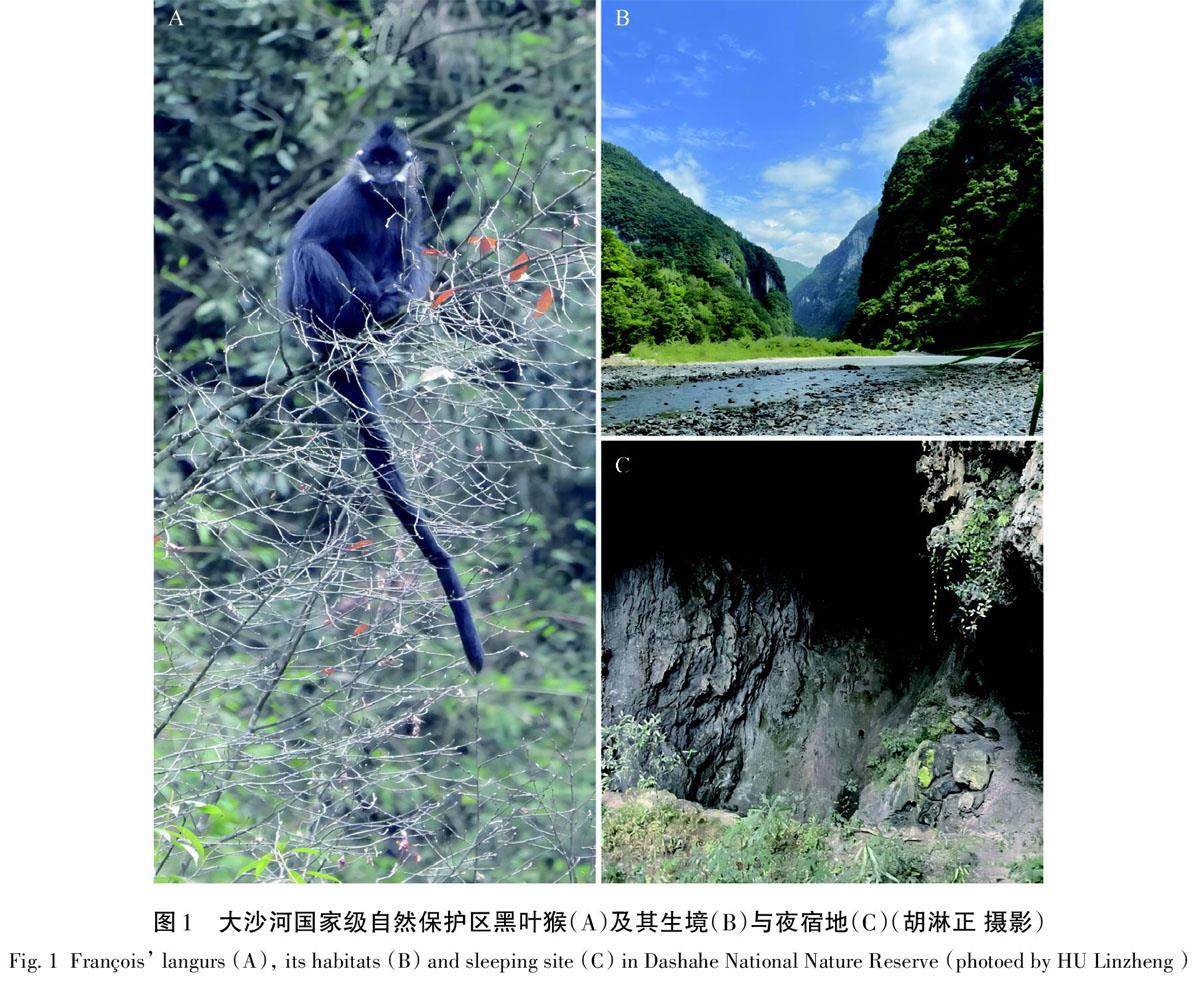

研究论文 | 贵州大沙河国家级自然保护区黑叶猴种群数量与分布

研究论文 | 贵州大沙河国家级自然保护区黑叶猴种群数量与分布

-

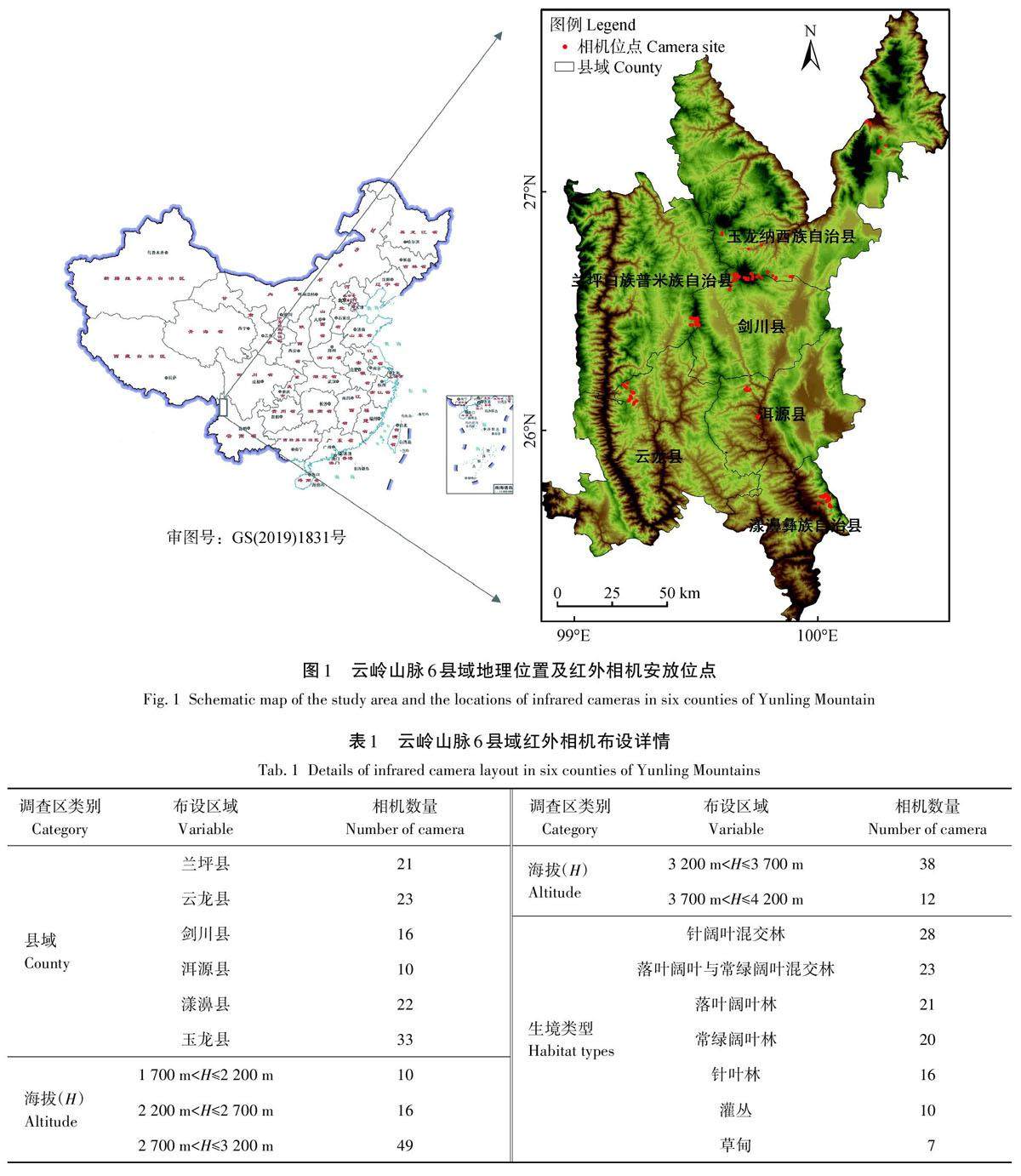

研究论文 | 基于红外相机的云岭山脉南部地区花面狸的分布和活动节律研究

研究论文 | 基于红外相机的云岭山脉南部地区花面狸的分布和活动节律研究

-

研究论文 | 大兴安岭汗马保护区原麝冬季采食资源可获得性分析

研究论文 | 大兴安岭汗马保护区原麝冬季采食资源可获得性分析

-

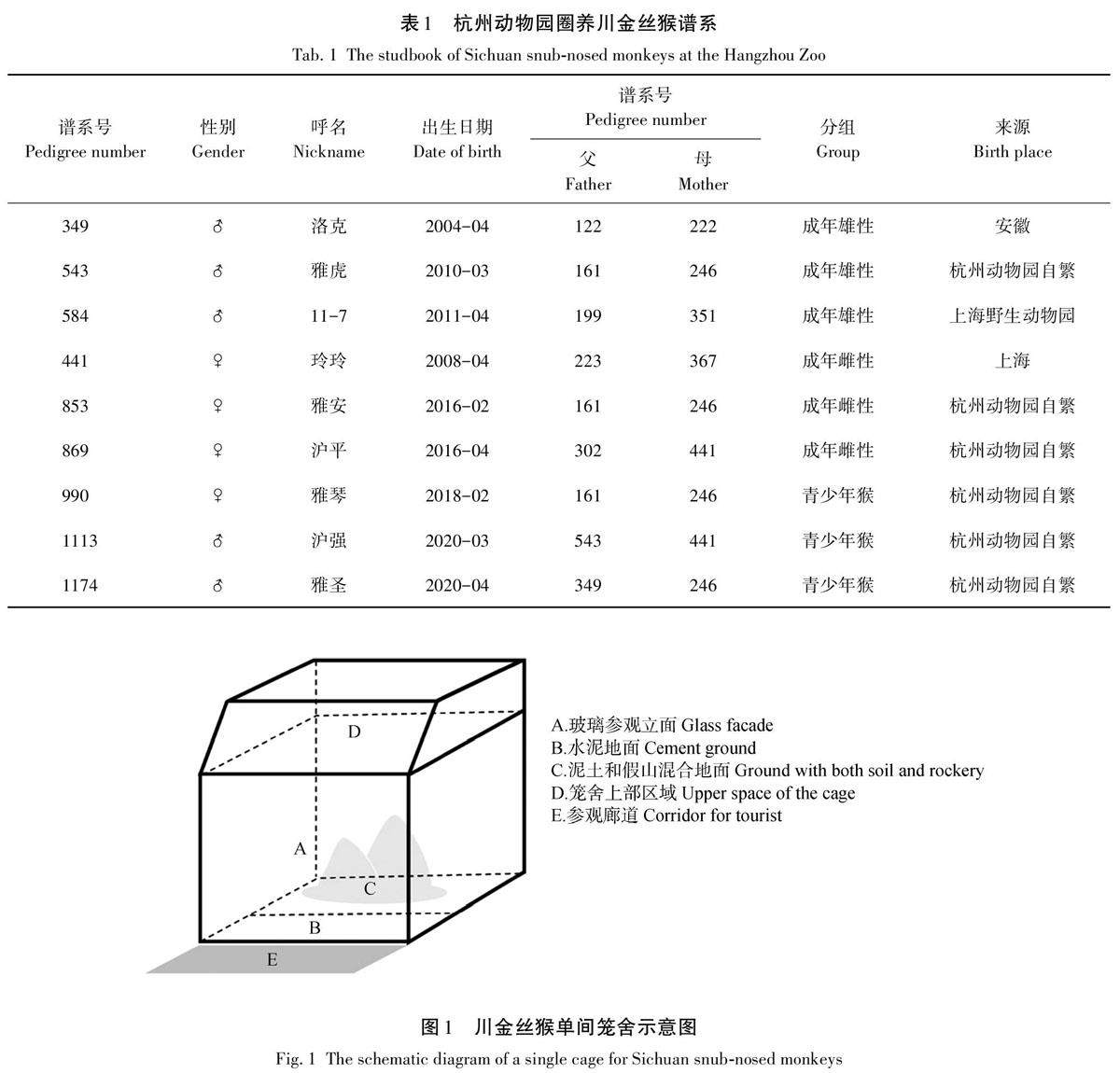

研究论文 | 圈养川金丝猴昼间行为节律及时间分配

研究论文 | 圈养川金丝猴昼间行为节律及时间分配

-

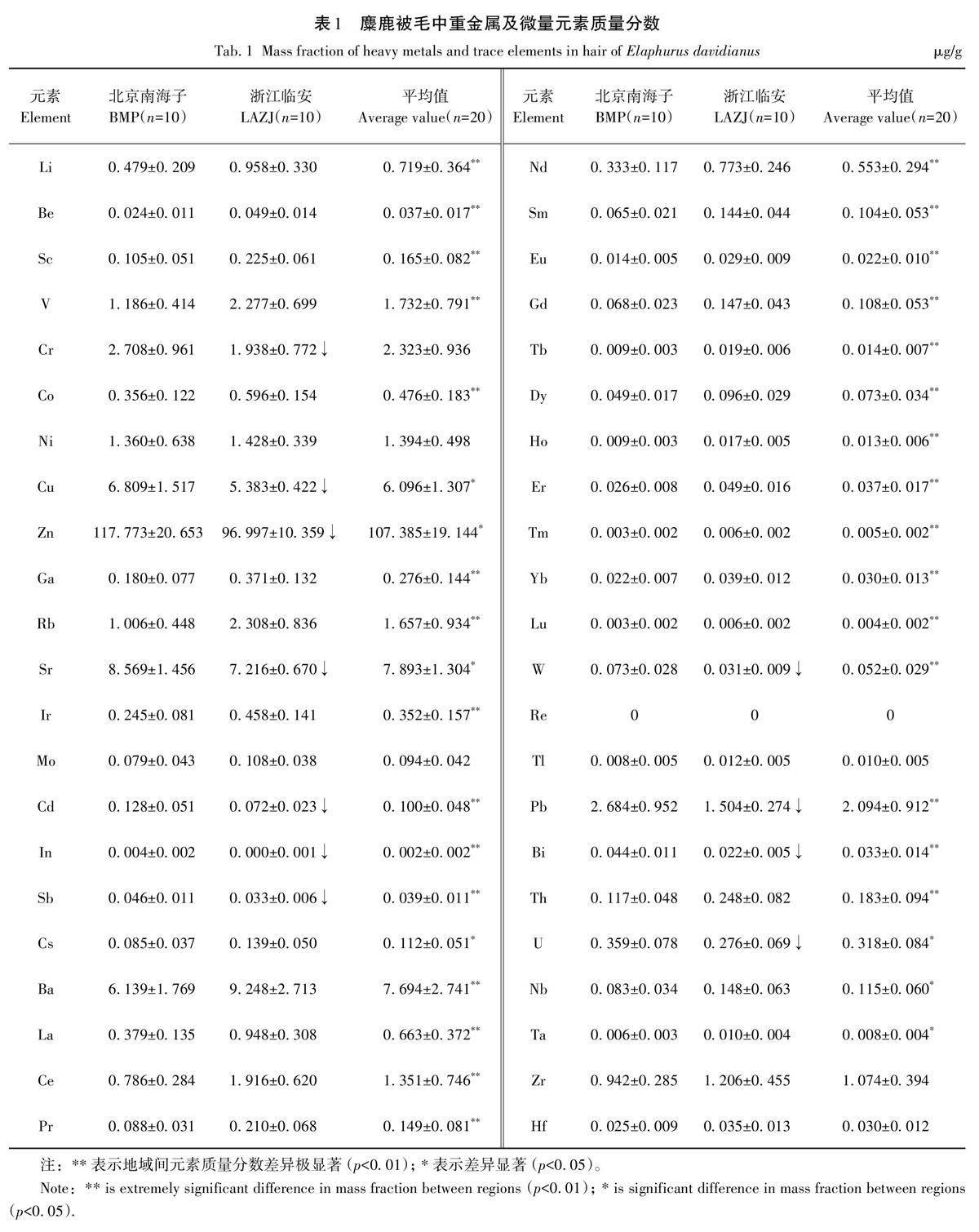

研究论文 | 麋鹿被毛微量元素、重金属含量及对环境污染的监测作用

研究论文 | 麋鹿被毛微量元素、重金属含量及对环境污染的监测作用

-

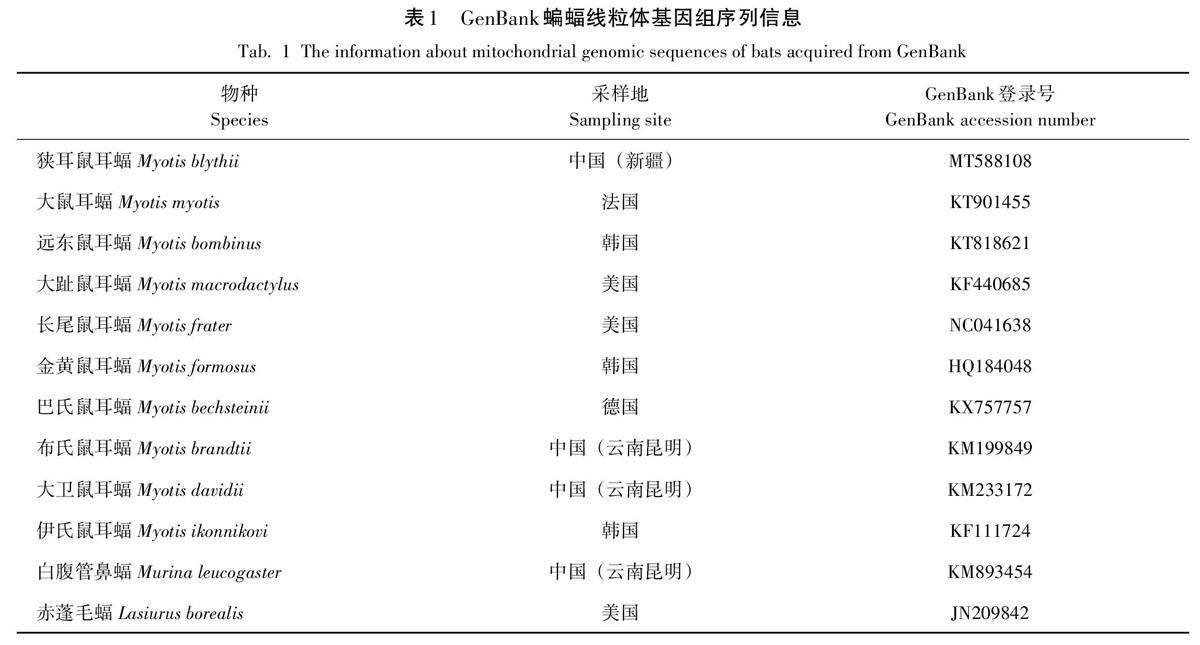

研究论文 | 新疆布尔根河狸国家级自然保护区狭耳鼠耳蝠线粒体基因组研究

研究论文 | 新疆布尔根河狸国家级自然保护区狭耳鼠耳蝠线粒体基因组研究

-

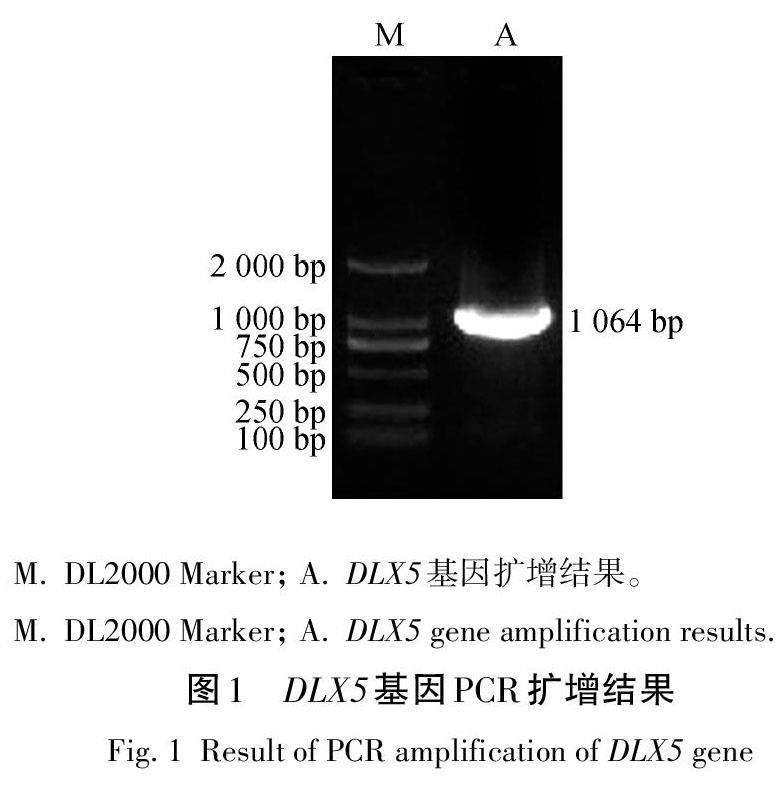

研究论文 | 梅花鹿DLX5基因克隆及表达分析

研究论文 | 梅花鹿DLX5基因克隆及表达分析

-

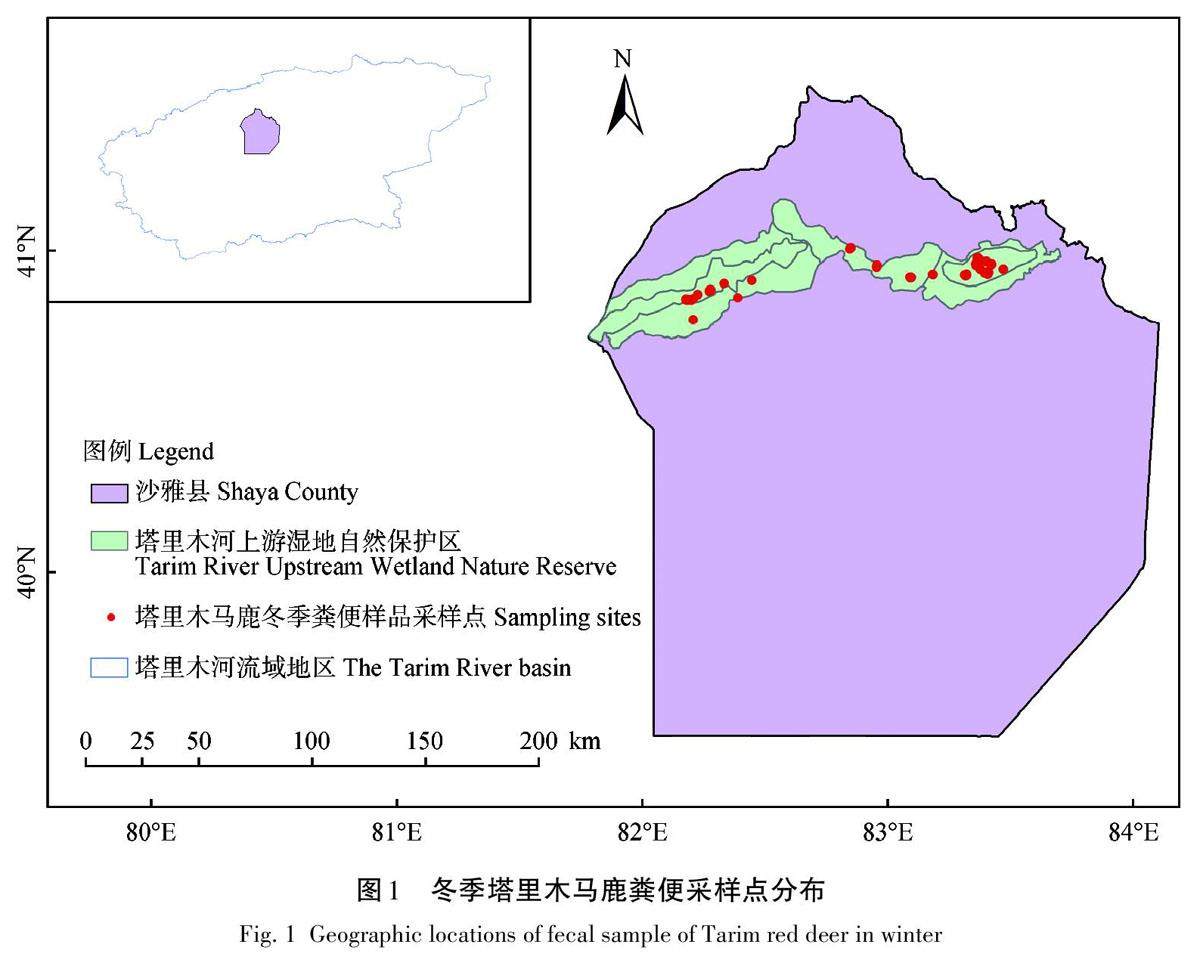

研究论文 | 基于SMRT测序技术的塔里木马鹿冬季肠道菌群多样性分析

研究论文 | 基于SMRT测序技术的塔里木马鹿冬季肠道菌群多样性分析

-

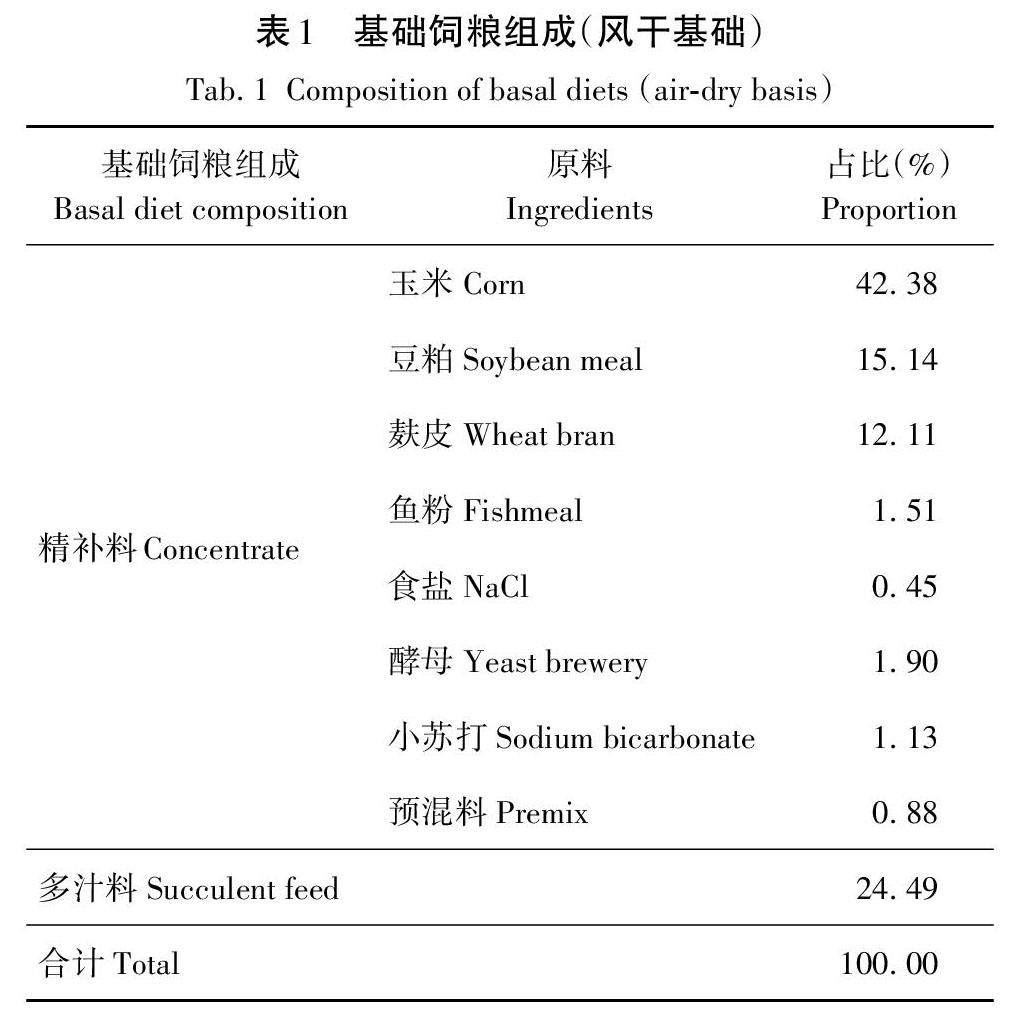

研究论文 | 稀土对林麝采食量、血液指标和粪便微生物的影响

研究论文 | 稀土对林麝采食量、血液指标和粪便微生物的影响

-

研究论文 | 基于种群生存力分析的陕西铜川朱鹮再引入种群的可持续性及保护对策

研究论文 | 基于种群生存力分析的陕西铜川朱鹮再引入种群的可持续性及保护对策

-

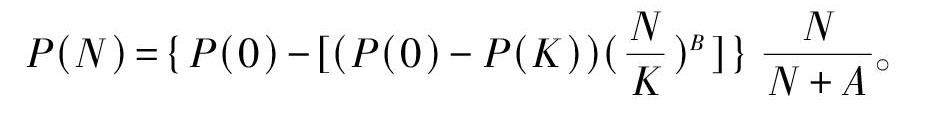

研究论文 | 天然次生林中小斑啄木鸟的取食偏好

研究论文 | 天然次生林中小斑啄木鸟的取食偏好

-

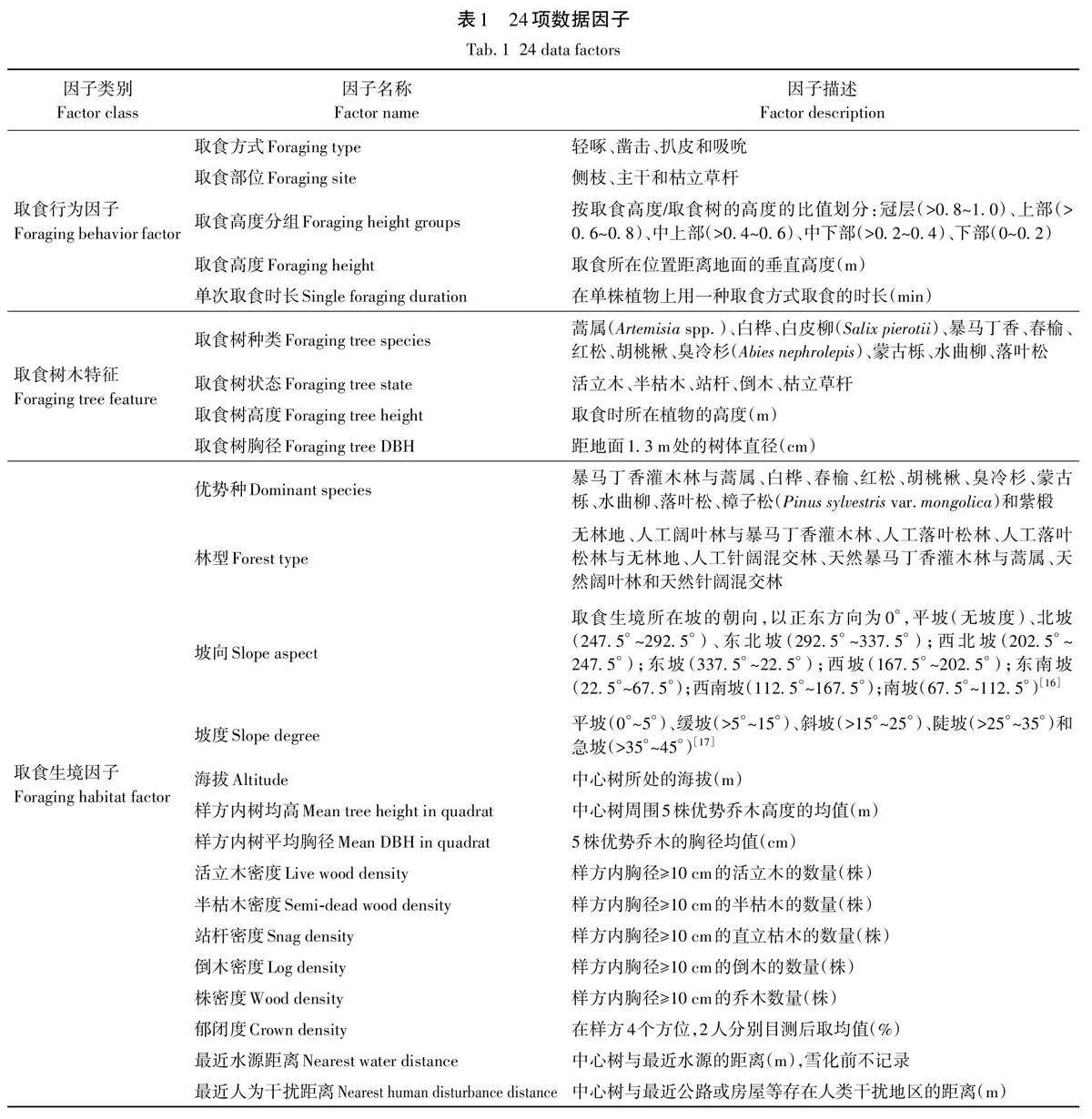

研究论文 | 白骨顶的种内巢寄生行为及对不同类型寄生卵的反应

研究论文 | 白骨顶的种内巢寄生行为及对不同类型寄生卵的反应

-

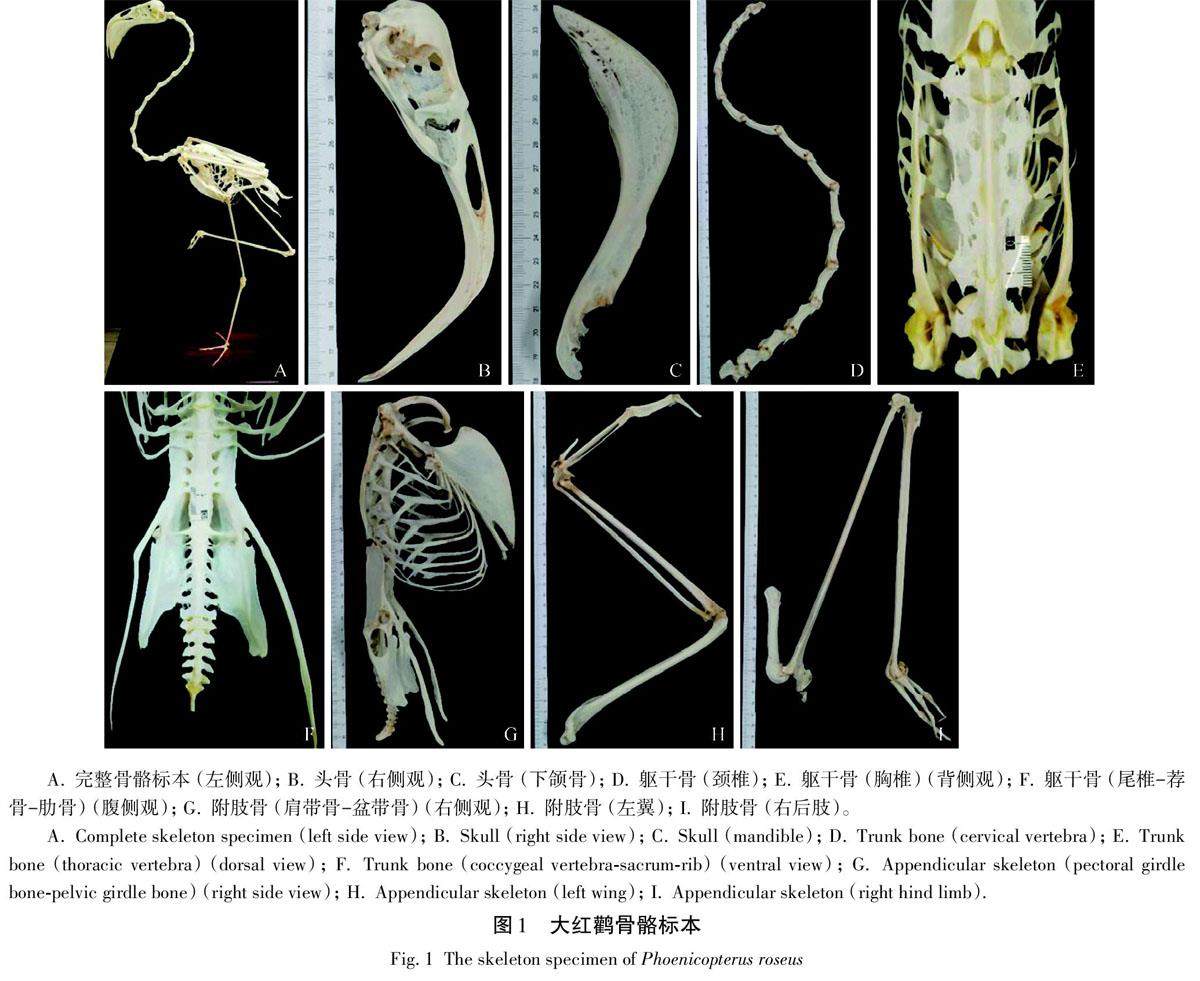

研究论文 | 大红鹳整体骨骼标本的制作与形态学特征

研究论文 | 大红鹳整体骨骼标本的制作与形态学特征

-

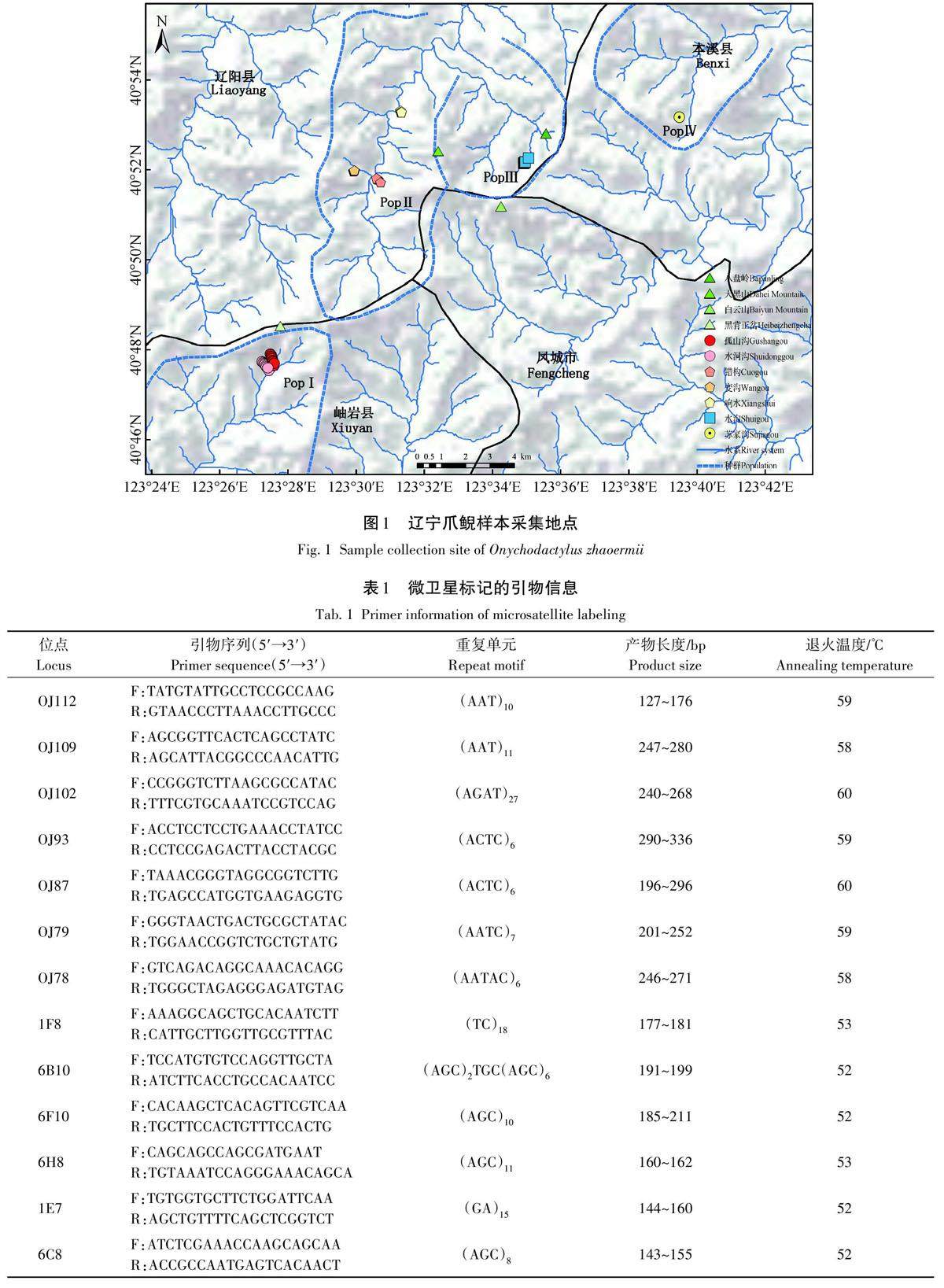

研究论文 | 辽宁爪鲵种群的空间遗传结构李振鑫

研究论文 | 辽宁爪鲵种群的空间遗传结构李振鑫

-

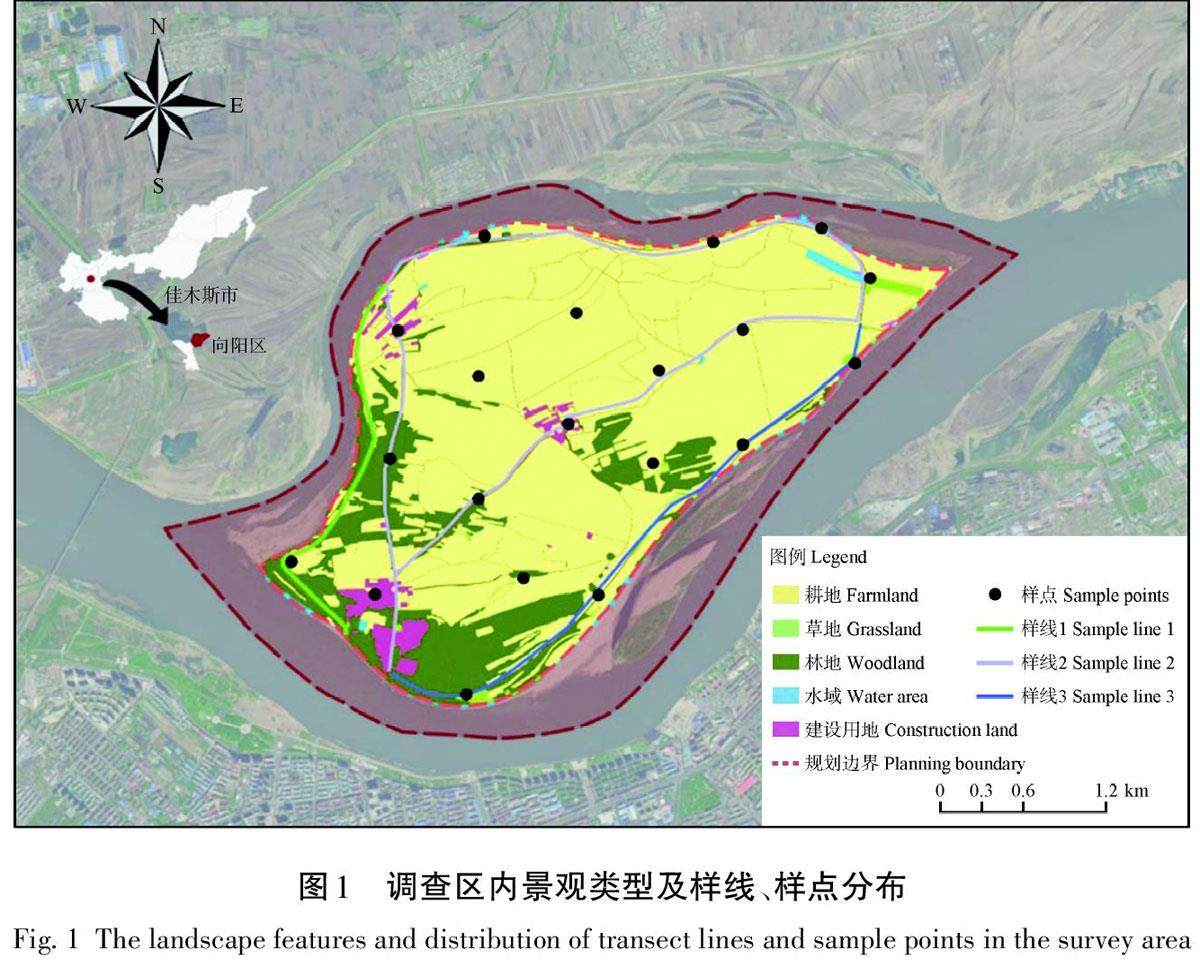

研究论文 | 基于鸟类栖息地营建的城市湿地公园景观设计

研究论文 | 基于鸟类栖息地营建的城市湿地公园景观设计

-

研究论文 | 生命共同体视角下人与亚洲象和谐共生路径研究

研究论文 | 生命共同体视角下人与亚洲象和谐共生路径研究

-

研究论文 | 地名证据下中国野生虎的历史分布与人虎关系演变

研究论文 | 地名证据下中国野生虎的历史分布与人虎关系演变

-

研究论文 | 三江源国家公园人兽冲突风险评价

研究论文 | 三江源国家公园人兽冲突风险评价

-

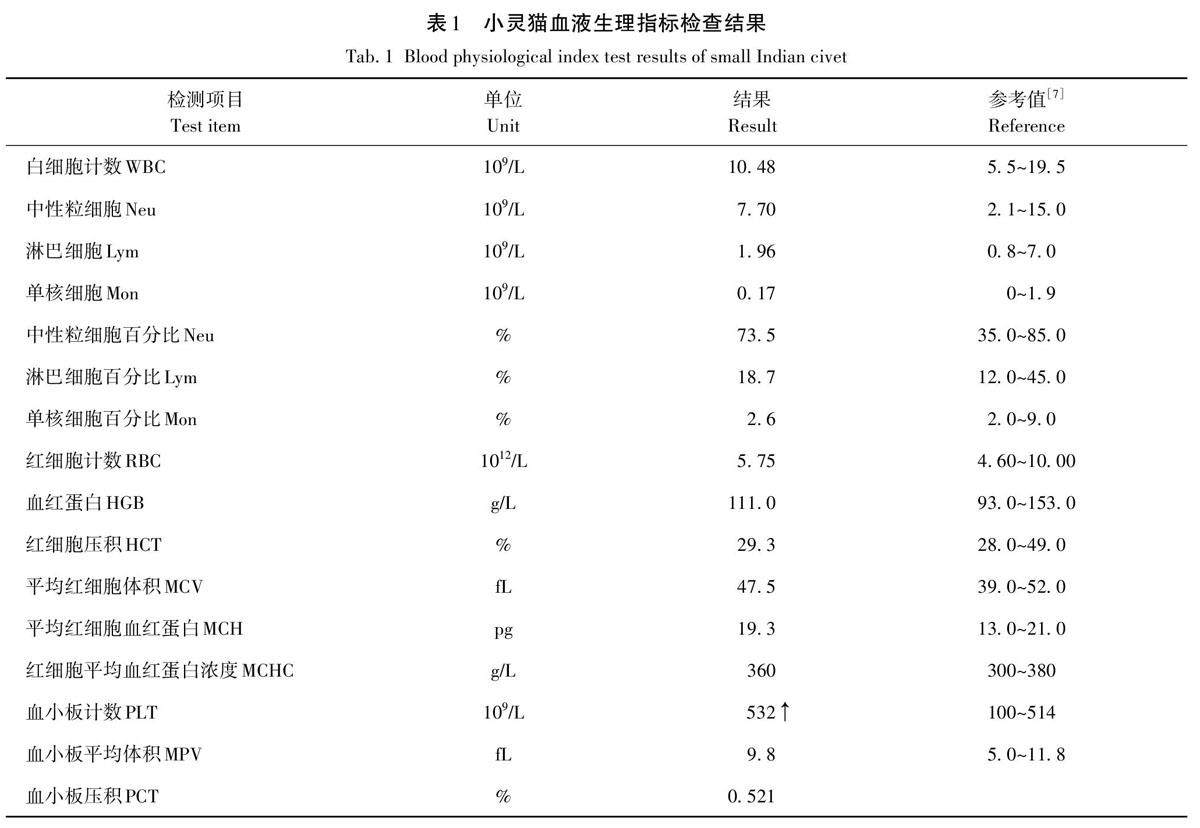

案例 | 一例小灵猫肘关节脱位合并掌骨创伤的救护

案例 | 一例小灵猫肘关节脱位合并掌骨创伤的救护

-

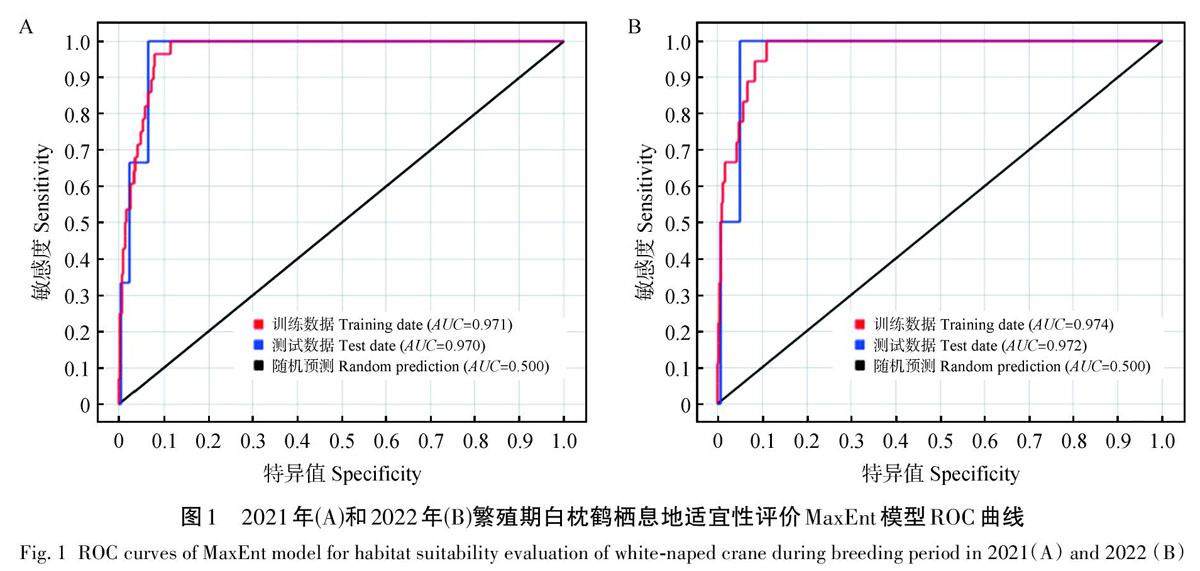

研究简报 | 辉河保护区白枕鹤繁殖期栖息地适宜性评价

研究简报 | 辉河保护区白枕鹤繁殖期栖息地适宜性评价

-

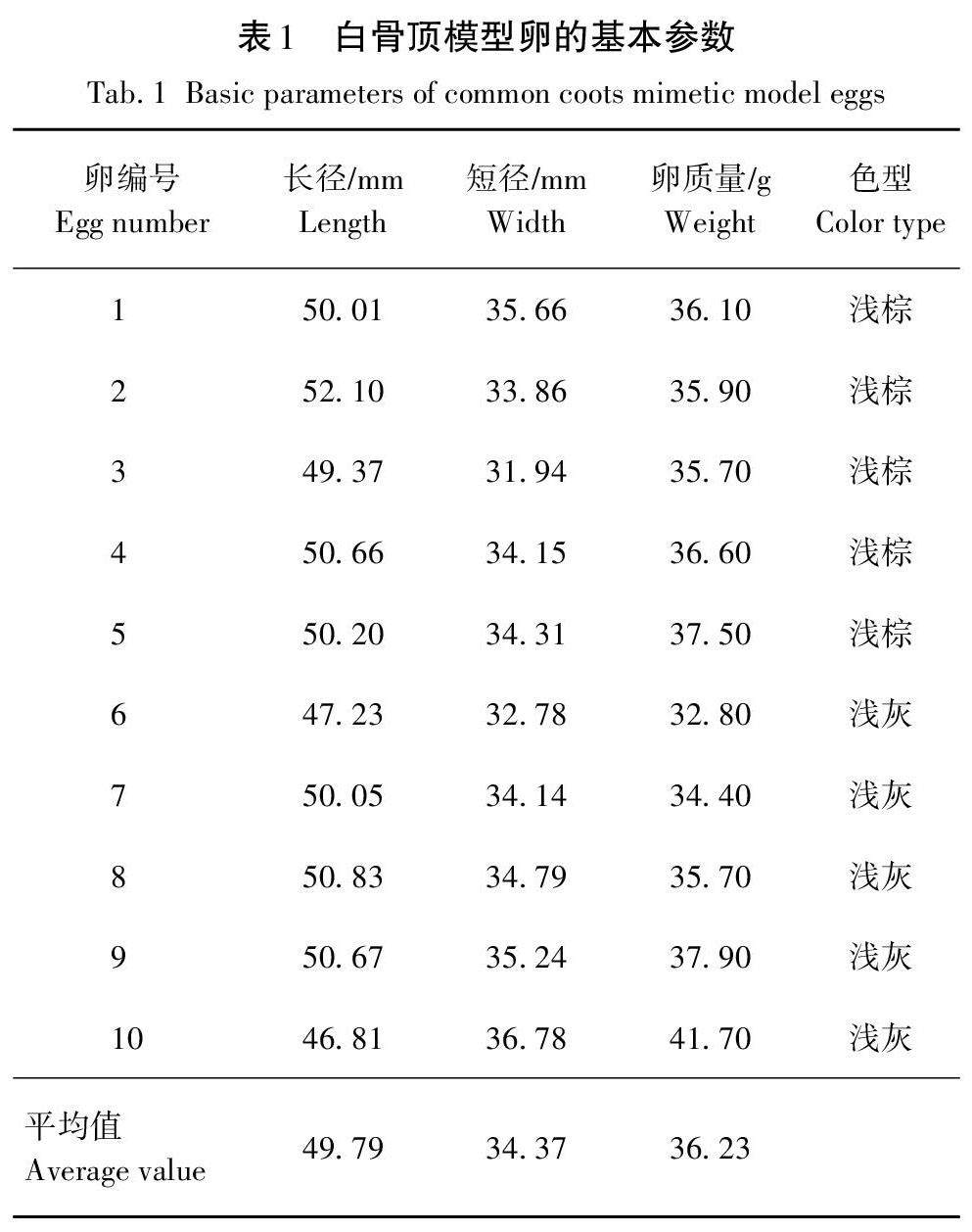

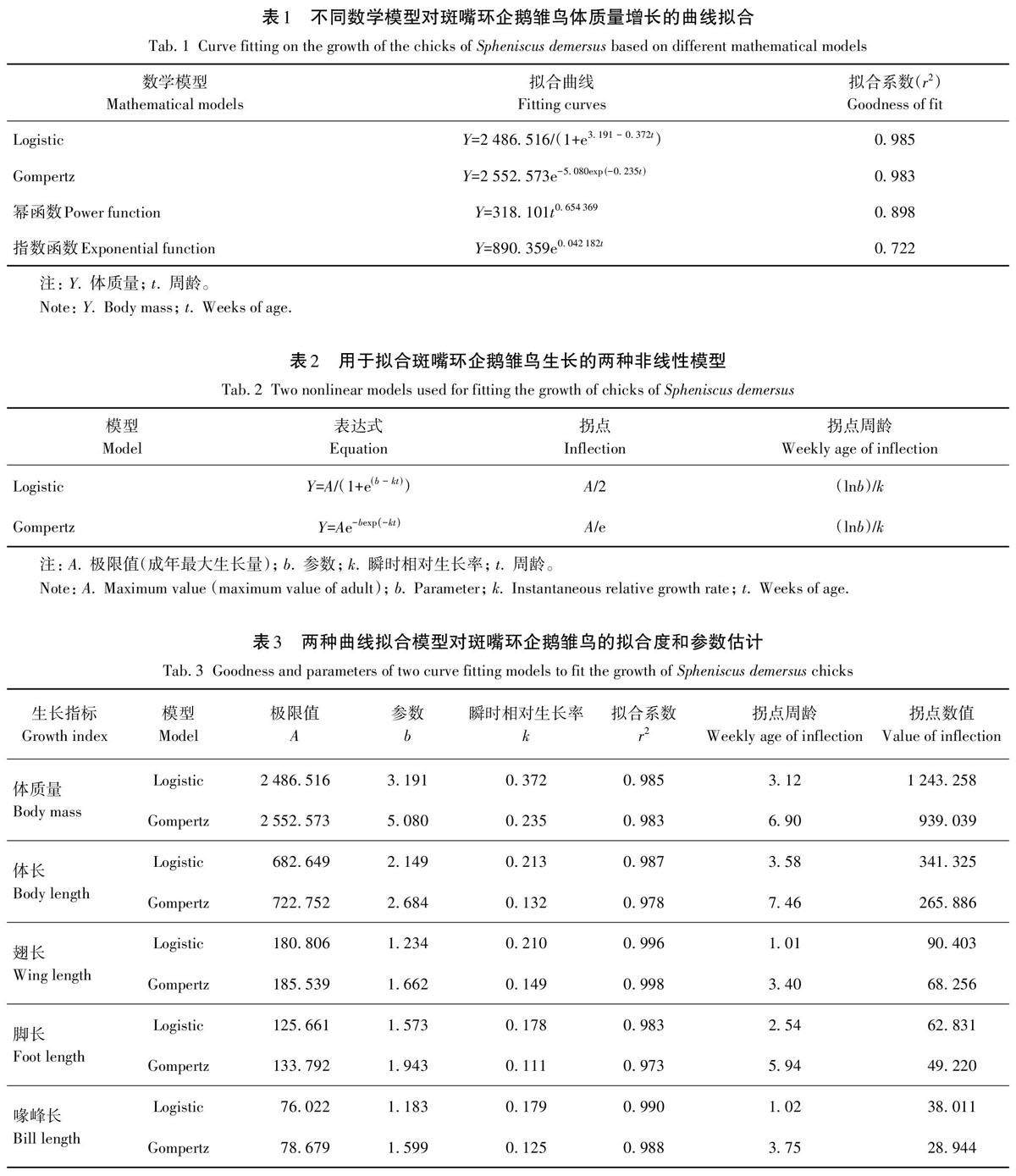

研究简报 | 斑嘴环企鹅雏鸟生长发育规律的拟合分析刘群秀

研究简报 | 斑嘴环企鹅雏鸟生长发育规律的拟合分析刘群秀

-

研究简报 | 野生动物相关生态环境损害赔偿制度的适用性分析

研究简报 | 野生动物相关生态环境损害赔偿制度的适用性分析

-

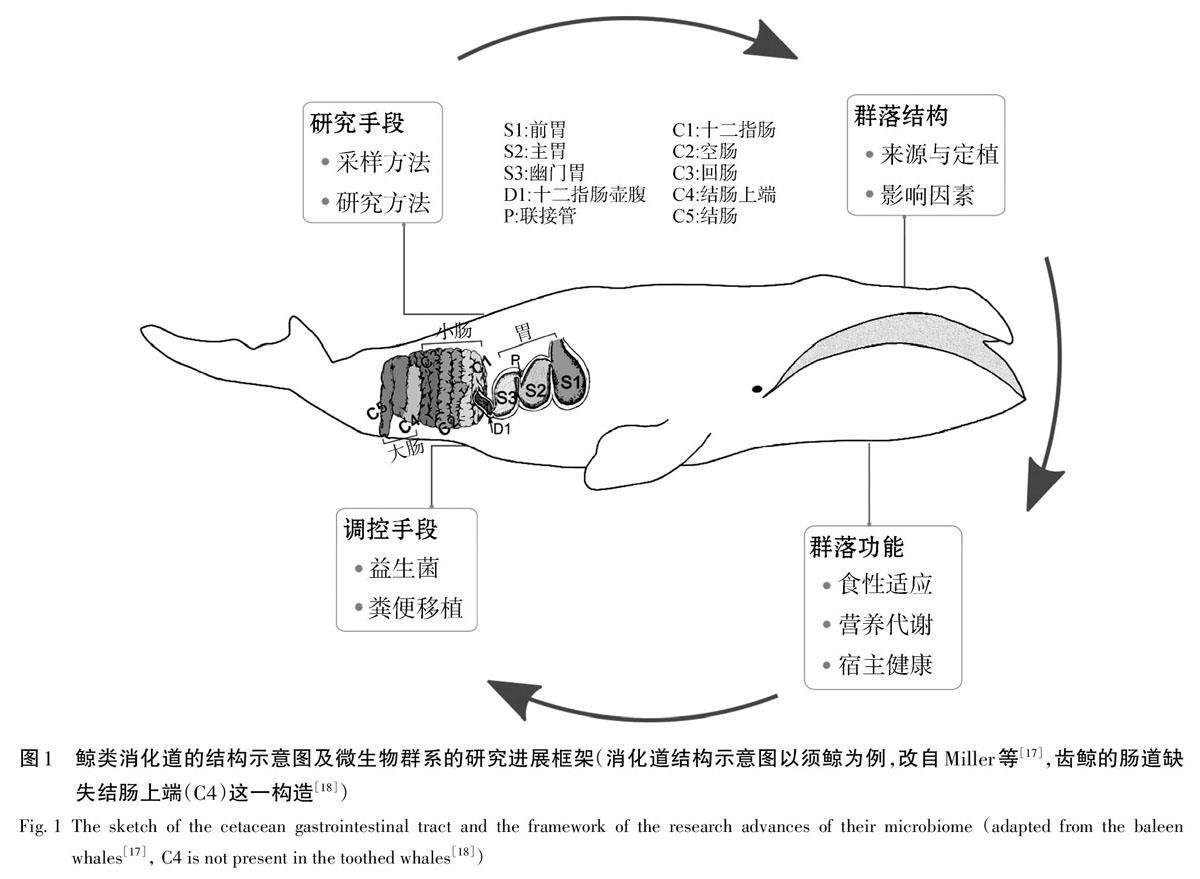

进展与综述 | 鲸类消化道微生物研究进展与展望

进展与综述 | 鲸类消化道微生物研究进展与展望

-

进展与综述 | 微单倍型遗传标记的研究进展及在动物保护上的应用潜力谢大鑫

进展与综述 | 微单倍型遗传标记的研究进展及在动物保护上的应用潜力谢大鑫

-

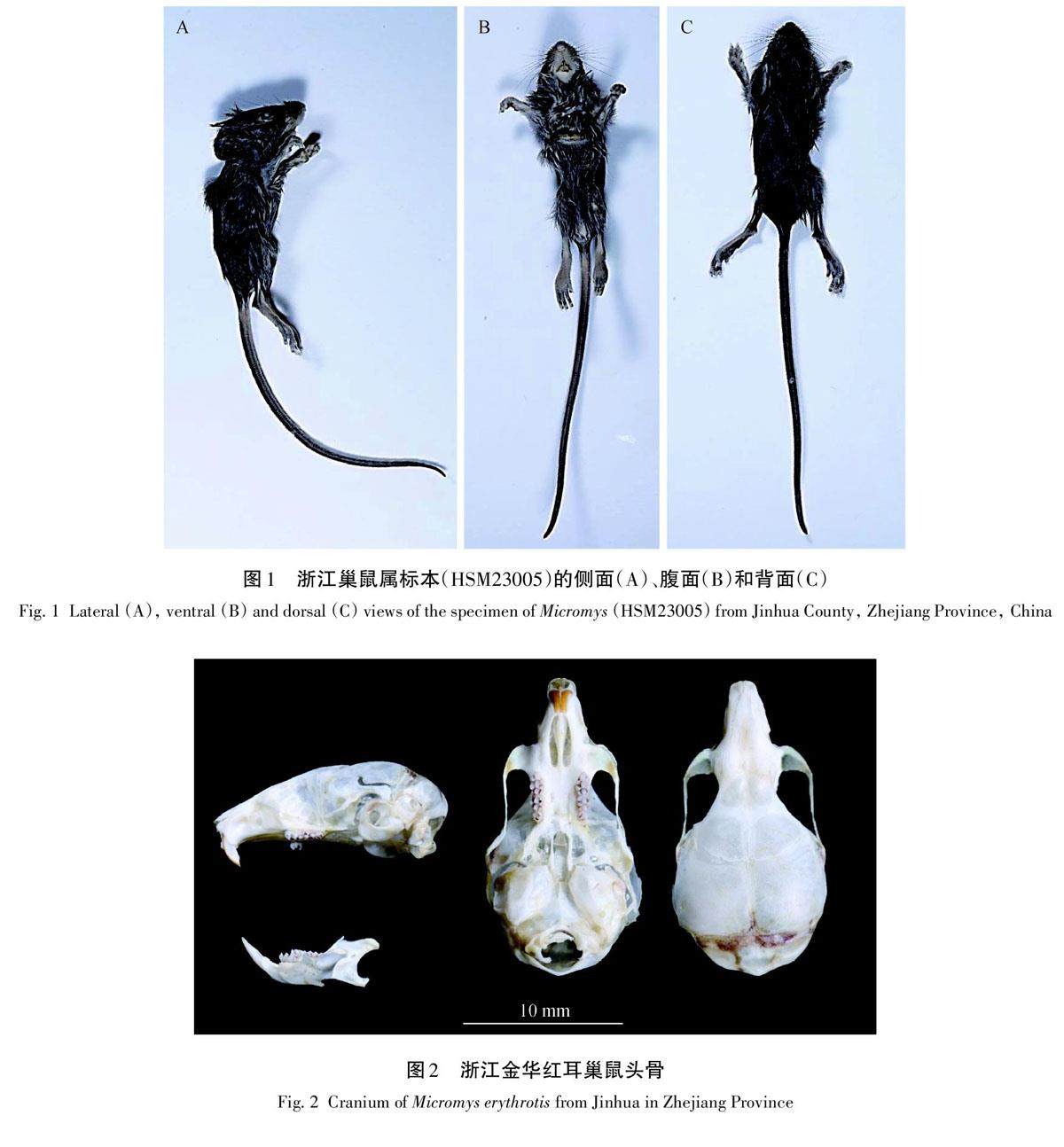

信息 | 浙江金华发现红耳巢鼠

信息 | 浙江金华发现红耳巢鼠

-

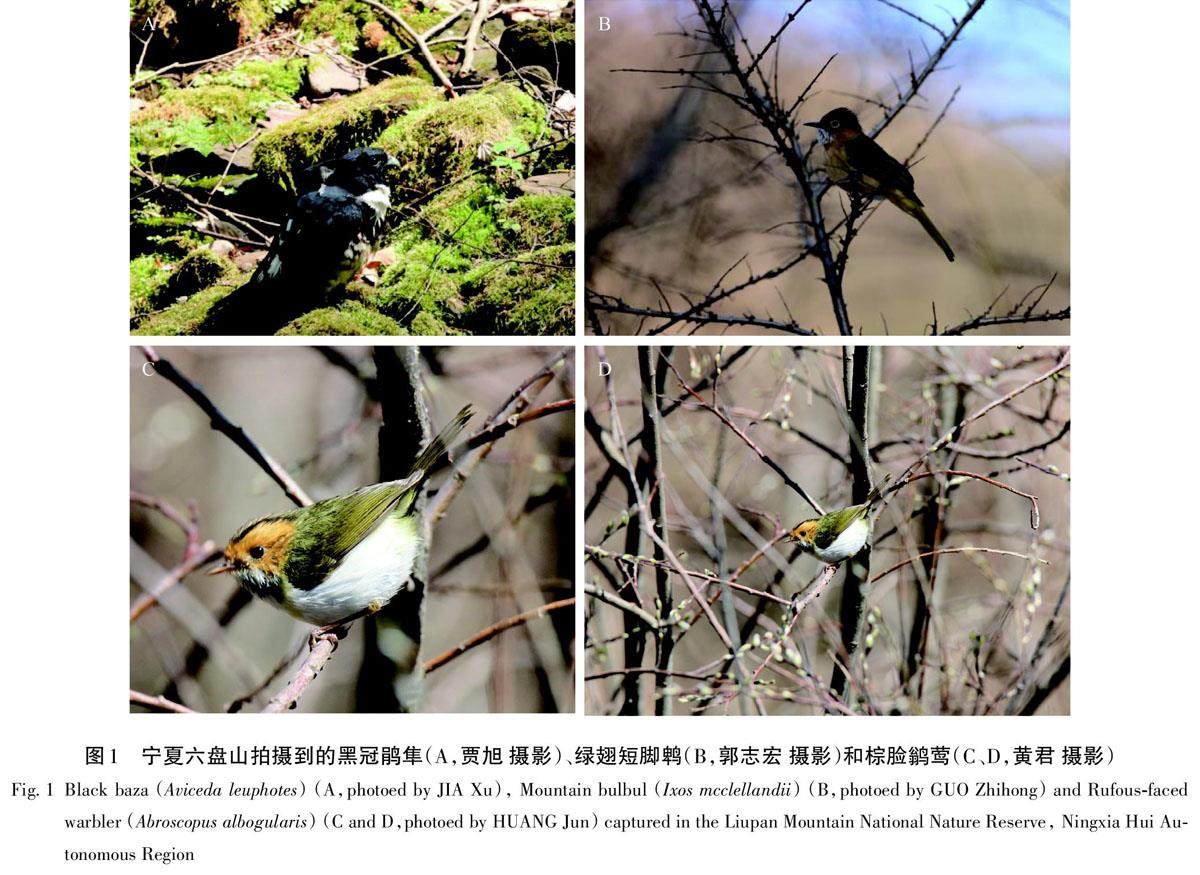

信息 | 宁夏回族自治区鸟类新纪录

信息 | 宁夏回族自治区鸟类新纪录

-

信息 | 黑龙江省鸟类分布新纪录——加拿大雁

信息 | 黑龙江省鸟类分布新纪录——加拿大雁

-

信息 | 雄安新区记录到一例白变白骨顶

信息 | 雄安新区记录到一例白变白骨顶

-

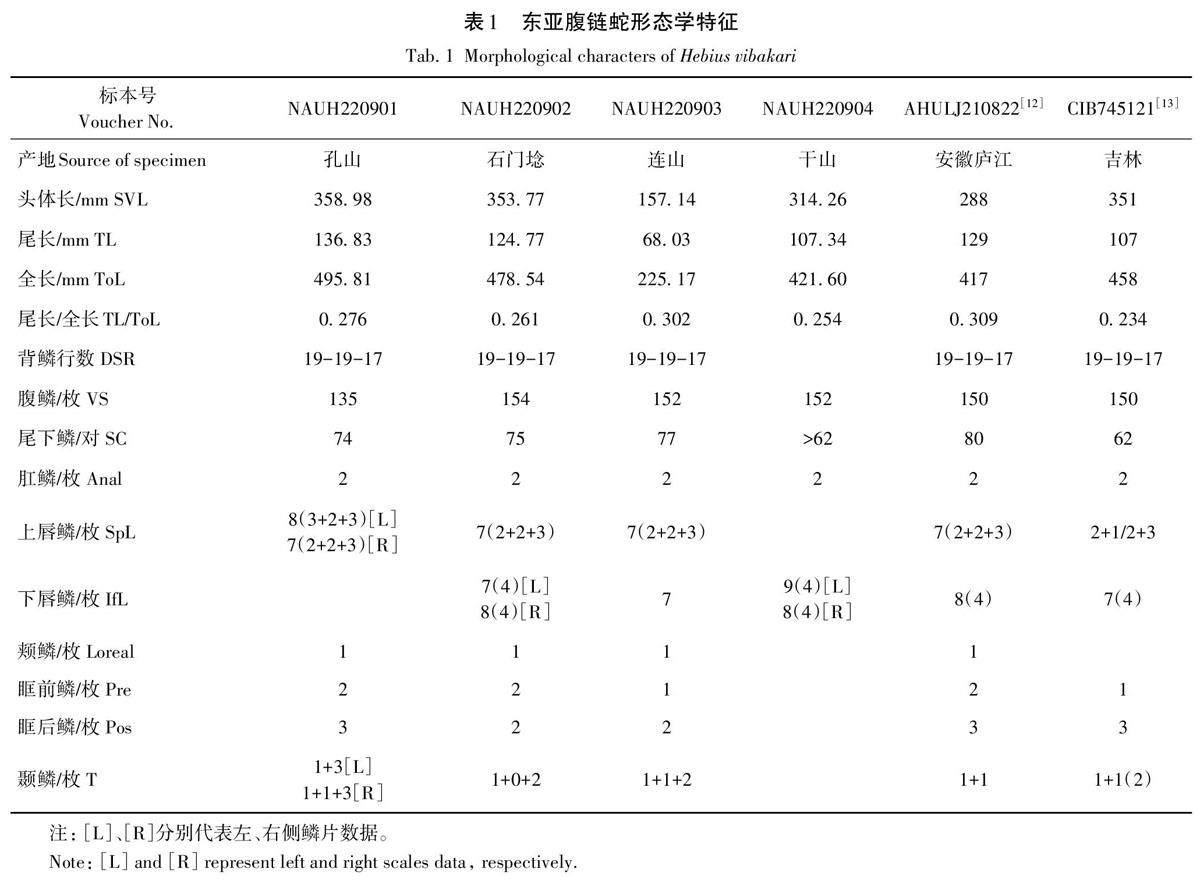

信息 | 江苏省蛇类新纪录

信息 | 江苏省蛇类新纪录

-

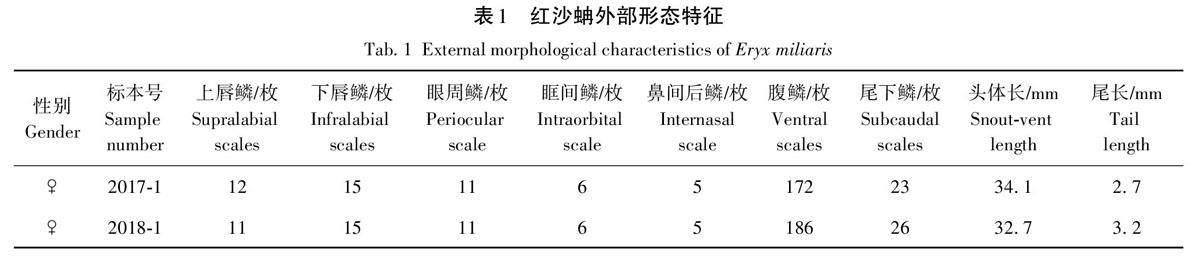

信息 | 塔克拉玛干沙漠北缘发现红沙蚺兼记繁殖数量新纪录

信息 | 塔克拉玛干沙漠北缘发现红沙蚺兼记繁殖数量新纪录

-

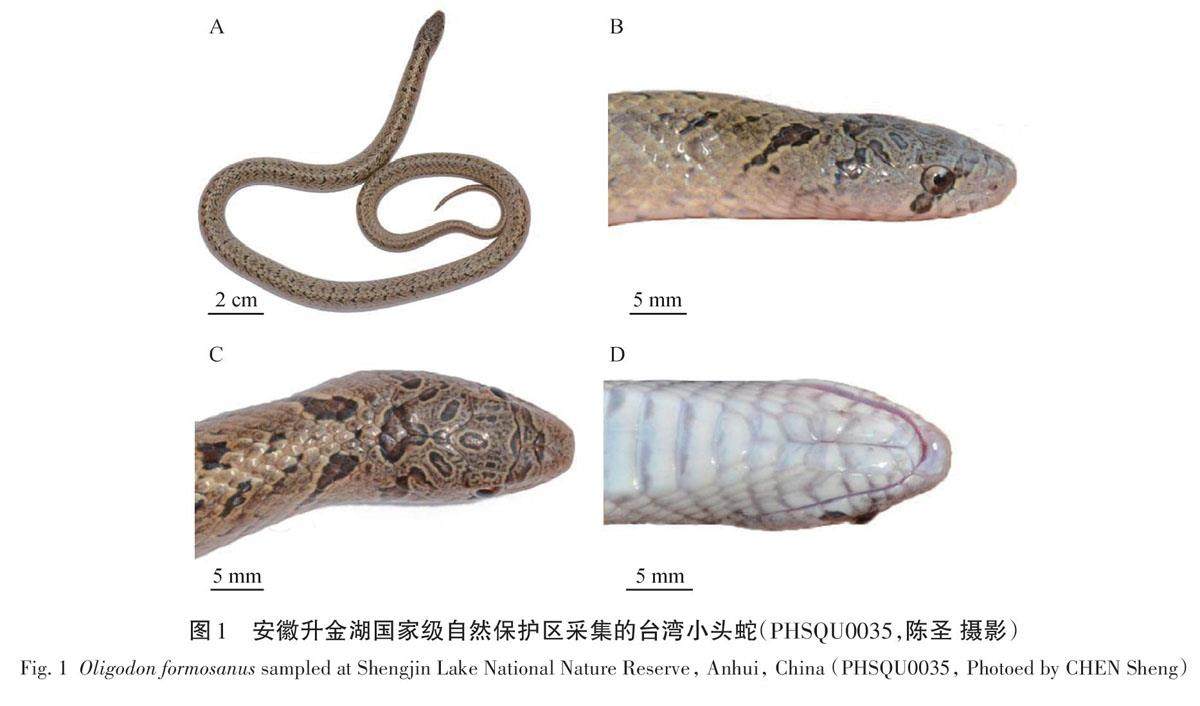

信息 | 安徽省蛇类新纪录——台湾小头蛇

信息 | 安徽省蛇类新纪录——台湾小头蛇

-

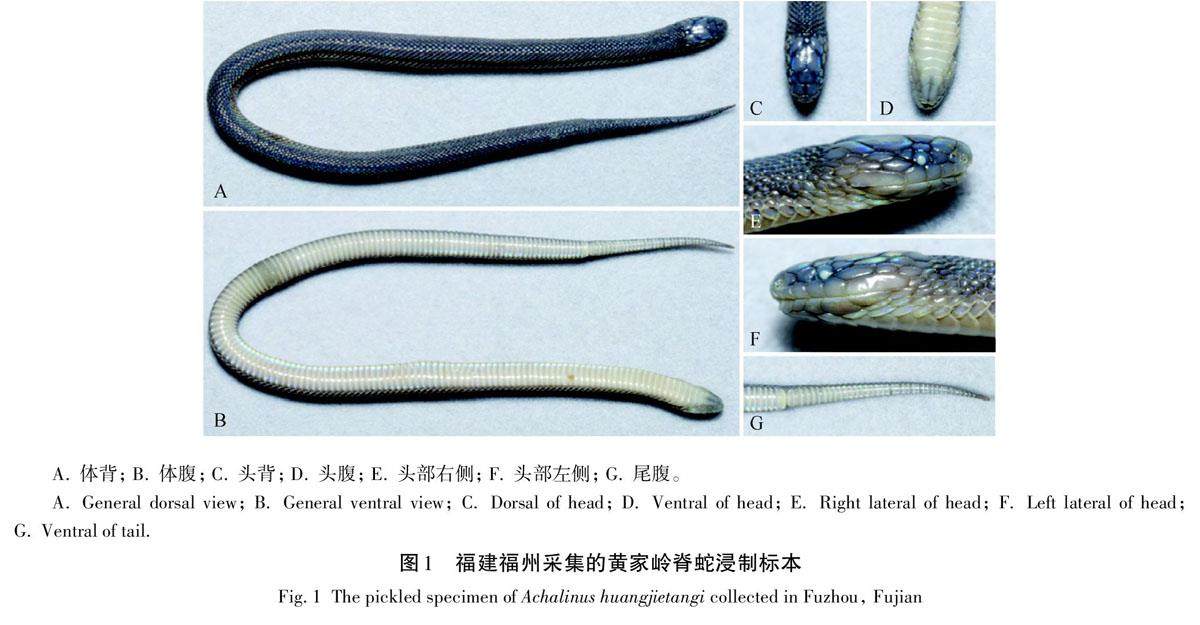

信息 | 福建蛇类新纪录——黄家岭脊蛇

信息 | 福建蛇类新纪录——黄家岭脊蛇

登录

登录